裘法祖教授(1914.12.06~2008.06.14)

裘老是名人,也是如同你我的常人。2018年6月14日是裘老逝世10周年忌日,笔者汇集点滴记忆,展现常人裘老生前工作和生活的若干片段,以纪念这位令人敬仰的前辈。

“老派”读书人

终其一生,裘老不失中国传统学者风范。

敬业:

裘老医术精湛、医德高尚,有口皆碑。常言道:“做一件好事易,做一辈子好事难”。裘老终生恪守医生誓言,从医70载,诊治的患者难以计数,不论病家贫富贵贱均一视同仁,一生从未收受任何馈赠。

裘老以救死扶伤为己任,数十年如一日从未脱离临床。至1980年代中期,因年事已高,裘老不再亲自上台做手术,但始终坚持每周例行的外科大查房,临终前两周还参加同济医院组织的义诊。

参加上海市抗美援朝医疗队(1950年,在东北)

左二为裘老

参加农村巡回医疗(1964年)

后排正中为裘老

裘老参加义诊(2008.05)

裘老视学术为生命,他连任数版《黄家驷外科学》和全国统编/规划教材《外科学》主编,凡30年。两部外科学巨著的参编者逾百名,篇幅达600余万字,从组稿、撰稿及全书逐字审阅,乃至稿件的打印及邮寄,裘老都亲力亲为。医院曾多次建议给他配备专职学术秘书,均被婉拒。

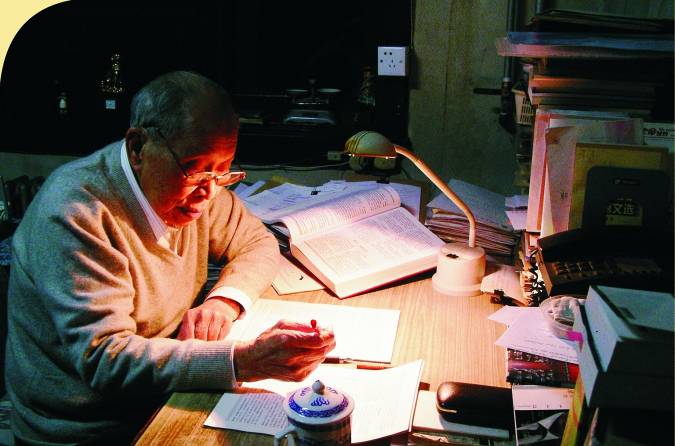

裘老在家审阅书稿(2007年)

耄耋之年的裘老,仍然雄心犹在,工作不止,直至以94岁高龄辞世,可谓“鞠躬尽瘁,死而后已”。有案可查,他生前最后一周(2008年6月7~13日)所承担的公务为:参加中南6省肿瘤研讨会开幕式并讲话;为《华中科技大学学报(医学外文版)》被列入SCI收录源杂志,主持召开编辑部会议;接待广电总局记者,筹划拍摄纪念建国60周年节目;参加同济医院疑难病例会诊;与同济医院内科的同仁商讨出版《过晋源教授论文集》;接待北京协和医科大学来人,为《黄家驷纪念册》组稿;与同济医院外科的同仁和门生商讨学科发展事宜;修订《黄家驷外科学》;审阅《外科学》规划教材书稿;为参加中科院院士大会和全国外科学大会起草发言稿;撰写自传。

如此密集的日程安排,是晚年裘老日常工作和生活的常态。

律己:

1958年,裘老携全家由沪迁汉,当时院内仅建成16套正教授住房,且已各有其主。校方为裘老安排相邻的两套副教授住房,文革开始后他即放弃一套,之后近40年全家居住面积仅70余平方米。直至2004年,为方便全日照料裘夫人的保姆留宿,住房才有所扩大。裘老夫妇先后过世后,其子孙两代遵照二老生前遗愿,一致同意放弃继承权,将住房无偿归还学校。

裘老夫妇居住逾半个世纪的旧居

(三楼,窗口有晾晒的被子)

改革开放之初,为重建我校与德国的传统联系,裘老于1979年首次率队赴德访问。在德期间,德方负责提供住宿,另外每天每人给予80马克零用。除德方的正式宴请外,代表团一行平时多以快餐充饥,回国后全体成员将节余的外币全部上缴卫生部。其后,裘老曾多次赴国外访问,彼时国际航班远不如今日方便,且机票价格十分昂贵(如由北京飞至法兰克福的直航班机,经济舱票价约相当于1万余元人民币),为尽量节省当年尚属稀缺之物的外汇,即使须多次转机,他也想方设法购买廉价机票,并尽可能住宿于条件简陋的青年旅社。

裘老公务繁忙,经常赴国内各地公干,除邀请方给予的礼遇外,数十年始终坚持乘坐经济舱出行,坚拒校方的任何特殊照顾。

念旧:

如同所有的老派读书人,裘老念旧情。多年来,凡相熟的老同事患病,从会诊到治疗他都亲自参与,晚年不再主刀,也必亲临手术室“督阵”。

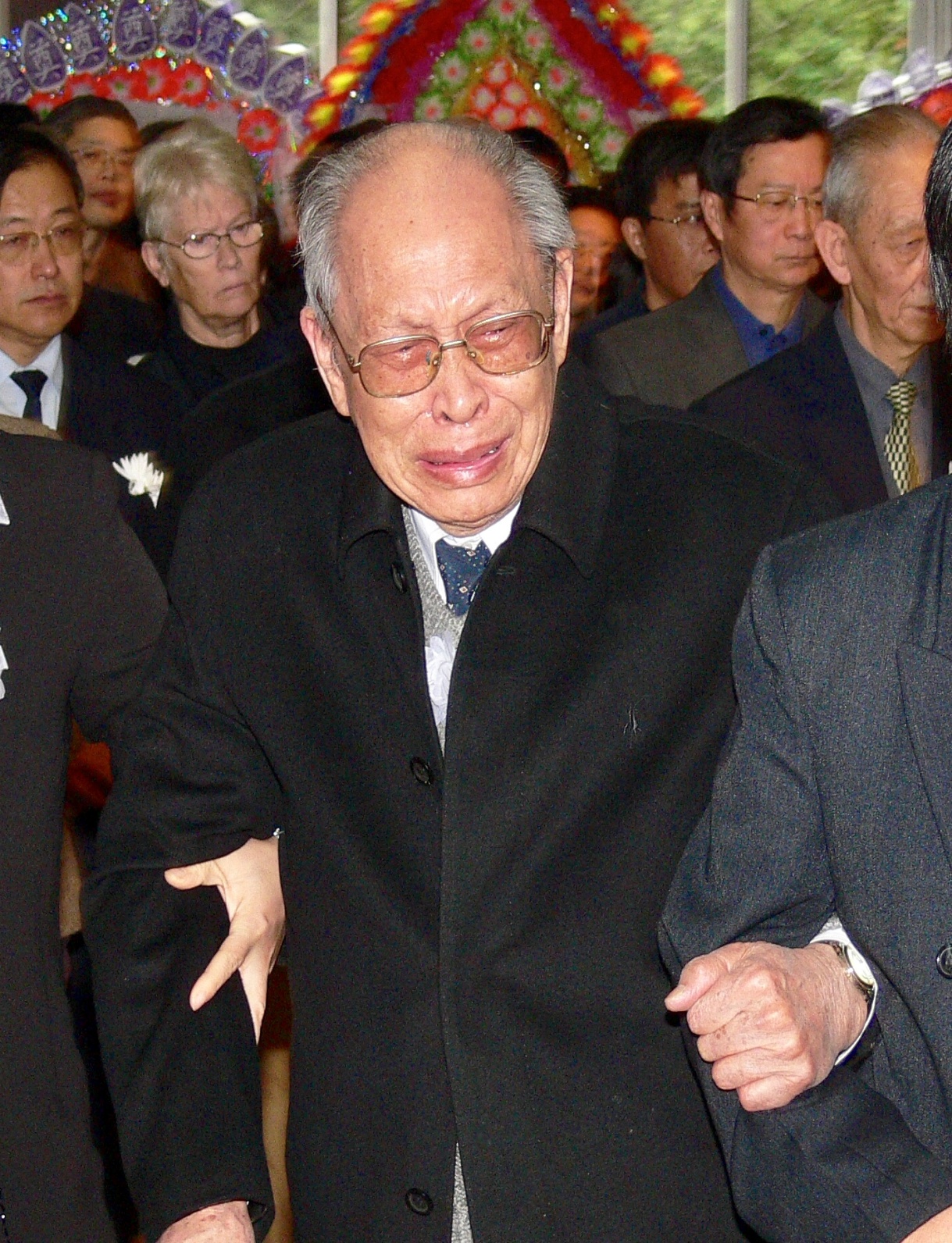

裘老与武忠弼教授相识、共事逾60年,可谓知己。2007年3月初,武教授突发肠梗阻,裘老亲自主持大会诊,确定诊断及治疗方案。手术全过程,裘老均在场陪伴。武教授住院期间,裘老不顾自己年迈体弱,不时去病房探视。在武教授遗体告别仪式上,裘老真心流露的不舍和悲痛,令人感动至深。

裘老在武忠弼教授遗体告别仪式上(2007年)

家母是早年随同济医院由沪迁汉的老同事,她1930年代就读于燕京大学(家政系),曾与吴阶平(医预科)同学,但自文革开始已多年未有联系。约1970年代末,吴阶平于文革后首次来汉开会,裘老特意打电话转告家母去东湖宾馆与吴见面叙旧。2001年家母罹患恶疾,裘老闻讯后,多次向我提出诊疗方面的建议,并不听劝阻,攀爬七层楼梯亲自登门探视。

早年曾照料裘夫人的小保姆,裘老始终将她视为自己家人。此后近20年间,小保姆的自学、求学,乃至求职和成家,均获裘老悉心关照。

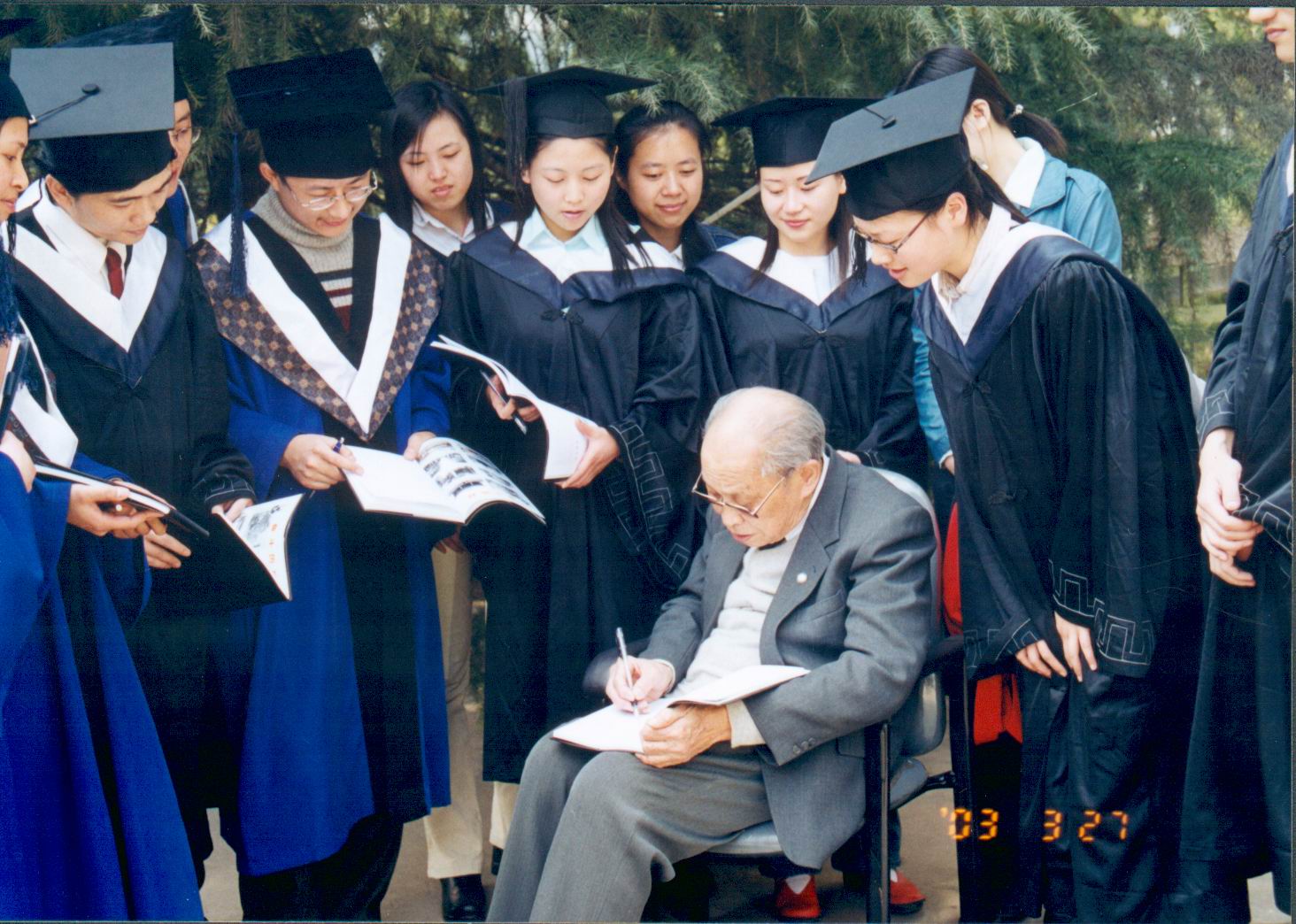

关爱后进:

裘老从医、从教近70年,对晚辈关爱有加。无论是“嫡传”的门生或素昧平生的后学,凡求教学术或医术的来函,他都逐一亲笔作复。对有志的年轻人,在课题申报、职称晋升、工作安排、业务开展、甚至个人生活等各方面,他都给予关心和帮助。

裘老与大学生在一起(1980年代初)

一位90年代后期归国的晚辈学者,在学术上曾获裘老鼎力支持。10余年前,此人因故涉讼,属事关名誉之争的民事案件。裘老获悉法院将公开审理,执意要亲自出庭旁听。开庭前一天,我遵一位师长之嘱,曾登门劝阻并“晓之以理”:裘老与案情毫无牵连,以其声望、地位之尊和年事之高,为避嫌计,不宜出面介入。闻言后裘老沉默良久,未置一词。但次日一早,他仍准时在法庭现身。此案当年轰动一时,众说纷纭。姑且不论案件本身的缘起、是非曲直和结局,裘老所为,凸显他爱护和支持后辈学者的一片真心。

我本人也曾亲身蒙受裘老的关爱。1990年代后期,我体检时发现胆囊有大块结石。裘老闻讯后一再提醒,须警惕并发胆囊炎,且少数病例可能转为恶性程度极高的胆囊癌。但是,由于无任何临床症状,自己一直不以为然。2005年年初的一个周末,裘老突然来电话告知,他已亲自为我联系了床位,并安排擅长微创手术的丁志强教授主刀,嘱我立即去办理入院手续。由此,我在毫无思想准备的情况下,经历了平生第一次外科手术。术后丁教授来查房,笑言:平时做此类手术一般仅耗时10余分钟,由于裘老亲临手术室坐镇,特意拖延至近半个小时才结束,“以示重视”。

情系母校

裘老平生最在意的三件事是同济、外科和德国,真实反映了他对学问的追求和对师承的尊重,足令我等晚辈奉为楷模。裘老对母校的深厚感情,从他人生经历中的两次重要选择,可见一斑。

——1930~40年代,裘老曾旅居德国整整十年,彼时其医术和地位已达相当高度,作为华裔,在自视为“优等民族”且传统上具有排外倾向的德国,属凤毛麟角。但二战结束后,思乡心切的裘老即携妻带子,毅然归国,回母校任教。

1930年代在国立同济大学医学院求学

(前排左起过晋源、裘法祖,

后排左起江圣造、谢毓晋、王辨明)

青年裘法祖夫妇(右1-2)

携子由德回国途中(1946)

1940年代的同济大学医学院附属中美医院

——1950年代初,我国高等院校院系调整,上海同济大学医学院奉命内迁武汉。彼时裘老已是享誉国内医学界的著名教授,除担任同济医院外科主任外,还兼任上海第二军医大学及上海市第六人民医院外科主任、《大众医学》杂志主编和上海市卫生局顾问(来汉后相当一段时间内,仍须定期回沪,履行所承担的公务和手术),且裘夫人是德籍,无论从事业或家庭考虑,留沪无疑是首选。但是,出于对母校的感情,裘老义无反顾地来到工作和生活条件远不如上海的武汉。

建设中的中南同济医学院附属第二医院(1954)

直至晚年,医学院和医院的建设、发展,始终是裘老难以割舍的牵挂。裘老钟情于母校,母校也以裘老为荣。回顾历史,自1930年代至1950年代在同济医学院就读并留校工作的众多学长,以及同一时期并入、或由外校分配/调入医学院的一批前辈学者,可视为母校教师队伍中的骨干和精英,他们共同谱写了母校发展史上光辉的一页。裘老当之无愧,是其中的杰出代表。

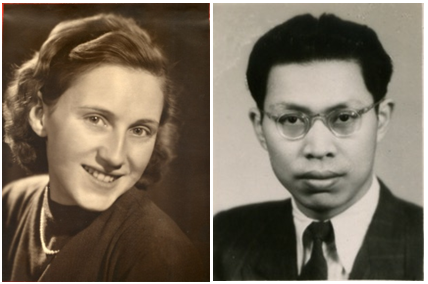

伉俪情深

缅怀裘老,必然会提及裘夫人。1930~40年代,曾有多位留学德国的同济医学院校友与异国女子结缘,并于二战结束携妻回国效力,但其后均因种种原因而劳燕分飞。唯独裘夫人不离不弃,由德国到中国,由上海至武汉,与裘老风雨与共,无怨无悔,相伴终生。夫人的贤惠和矢志不渝的陪伴,使裘老始终葆有温馨的家庭和浓郁的亲情,得以在事业上大展宏图。

1940年代的裘老夫妇

裘罗懿(1922.06.15~2013.06.19)

裘老夫妇当年的结婚戒指

(二战时期,金首饰难得,故用纯钢制作,

内刻有42年12月24日字样)

裘老全家福(1952年于上海)

裘老全家福(2001年于武汉)

裘老和夫人(2003年于武汉)

裘夫人是典型的德国人,但其言行举止极似老派的中国人,廉洁奉公,自律甚严,有人戏称裘夫人为“不是布尔什维克的布尔什维克”。自1950年代起,裘夫人即先后在上海外国语学院和同济医学院教授德文,教龄逾30年。1980年代中期,高校教师评定职称,外语教研室推荐裘夫人为副教授。但她坚辞不就,理由是自己本科所学为护理学而非德语专业,自认不符合副教授资质。即使职称获学校批准后,很长一段时间,裘夫人只肯按照讲师级别领取工资。

裘夫人于1946年来中国,1958年9月被外交部特批获中国国籍,对第二祖国有强烈的归属感。1970年代末,为重建我院与德国的传统联系,裘老率“器官移植代表团”首次访德,彼时裘夫人正以私人身份回德国探亲。在慕尼黑市议会为代表团举行的欢迎晚宴上,市议长致词时表示:“裘夫人在中国多年,为增进中德两国友谊做了很多工作,虽然她已加入中国籍,但为方便今后来往,慕尼黑市愿意恢复裘夫人的德国国籍”。但是,裘夫人致答词时明确表态,自己在中国生活和工作得很好,感谢议长的好意,婉拒了对方的建议。

裘夫人的入籍证书

1960~80年代,裘夫人长期担任医学院德语班教学工作。改革开放后,德语班学生多有机会赴德国深造,临行前她都谆谆告诫,希望学成后回国效力。许多知情的老同事都由衷赞叹,裘夫人实在比中国人还中国人!

裘老夫妇感情深厚,1980~90年代,裘夫人身体尚康健,常陪同裘老去航空路邮局邮寄稿件或去校内打印社复印资料。当年二老携手相伴而行的身影,曾被誉为同济校园内一道“亮丽的风景线”。

裘老公务繁忙,经常去外地公干,裘夫人每每在三楼住处依窗送别及迎候,此事广为众人所乐道。晚年的裘夫人因腿疾而不良于行,天气晴好之时,裘老在旁人协助下推轮椅陪伴夫人在校园内散心。二老相沫与共的深厚感情,在医学院师生中传为佳话。

裘老夫妇漫步校园(2007)

裘夫人喜食“萨拉米”(一种特殊风味的德国香肠),既是饮食偏好,也寄托对故国及青春岁月的念想。逢有同事赴德访问,裘教授所托之事就是代购“萨拉米”,以解夫人的乡愁。

裘老故世后,其三公子曾告诉笔者:裘老暮年,夫人已断续出现意识障碍,但无论公务如何繁忙,也无论夫人是否能应答如常,裘老每晚必陪伴在床边,与夫人闲谈数十分钟,多年如一日。此情此景,令人感喟不已!

裘老生前和夫人最后一张合影(2008年春节)

童心未泯

裘老乐天,直至晚年,始终葆有“老顽童”的心态。作为超级足球迷,即使9旬高龄,裘老仍午夜起床观看世界杯或欧洲杯决赛的电视转播,有时还连夜与同为球迷的吴孟超院士通电话,交谈足球经。

裘老口语带有浓重杭州乡音,他常自嘲“我讲普通话中国人难懂,讲德国话外国人难懂”。裘老风趣、健谈。我曾与他同机赴外地开会,途中两个小时,有幸聆听他讲了120分钟的笑话和段子。

裘老与武忠弼教授是至交。直至暮年,二老在聚会时仍经常“文斗”和相互取笑,成为在场旁观者期盼的“余兴”。论思维敏捷及口齿伶俐,裘老似稍逊一筹,但往往主动挑起事端,即使遭对方迎头痛击,仍屡败屡战,乐此不疲,一旦自认占得上风,则得意非常,仰天大笑不止。

一对"老顽童"——裘老和武老

高龄的裘老始终接“地气”。我习惯晚睡,裘老在世时常深夜打来电话,“传播”新听说的“段子”,有时不待对方领悟其中的“妙处”,话筒中即传来他的朗朗笑声。记得裘老曾“转售”的一个“新”段子是“男人有钱就变坏,女人变坏就有钱”,即使我冒昧直言此段子流传已久,亦丝毫未减其兴致。

裘老临终前一周(2008.06.07),应邀参加中南六省肿瘤学进展研讨会,并在开幕式上发言。裘老未准备书面讲稿,侃侃而谈近半小时,听众反应十分热烈。下讲台落座后,裘老一再向邻座的笔者“炫耀”:“怎么样,我还没有老糊涂吧!”,脸上流露出不加掩饰的“自负”和“得意”,如同小学生考试获得好成绩一般。当时的场景,至今记忆犹新。

在中南6省肿瘤研讨会开幕式上发言

(2008.06.07,逝世前一周)

盛名之累

一如国内某明星曾出书感叹做女人难。对裘老而言,则是做名人难。

中国是人情社会,看重关系、背景(其实国外何尝不是如此,但此风以国内为甚)。裘老是德高望重的学界泰斗,其在医学界的影响力毋庸置疑。因此,头顶名人光环的常人裘老,晚年屡受“请托风”之累,为各种事由而直接、间接拜托裘老提供帮助或进行说项者众。老话讲“求人难”,读书人所追求的境界之一是“万事不求人”。更何况,裘老也并非时时、处处一言九鼎,施之援手后的“成败”,取决于诸多因素,其中的苦衷和无奈,难为外人道。

在多数情况下,凡事关医院/医学院建设或校内青年才俊在学术界发展,裘老都不辞劳苦、尽力而为,有时甚至是勉为其难。笔者从多位相识的校外知情者处获悉,事无巨细,年届九旬的裘老曾付出种种艰辛的努力。

即使有人因私事相求,在合乎情理且力所能及的前提下,裘老也不吝提供帮助。1980年代中期,我熟识的一位医学院教师,因个人原因希望南下发展。如今看来,此乃区区小事,但彼时正值改革开放初期,调动工作谈何容易。百般无奈之下,他冒昧登门恳请裘老相助,最终得以如愿。当事者日后在新的工作岗位表现极为出色,时隔30余年谈及此事,仍对裘老感恩不尽。

人无完人

常人孰能无过,裘老亦有自己的局限。裘老臧否“人”“事”有自己的判断标准和一定之规,但有时难免固执,先入为主,失之偏颇;裘老关心学院和医院的建设,但脱离一线已久,某些想法可能不尽切合实际;裘老身为全校公认的学术权威,在校内外有一定话语权,但他对自己任职数十年的同济医院或特定学科不免有所“偏爱”;裘老与其同仁共同创造了同济外科的辉煌,并将同济外科视为自己生命的一部分,但他对某些具体事务的干预或处置未必完全妥当;等等。

毋庸讳言,无论裘老生前或身后,坊间均有某些流言。其缘起,多为事出有因的误解,或属查无实据的谣传。同时,由于裘老的地位及声望,他的一举一动、一言一行均可能产生放大效应。

裘老的职业生涯长达70年,难免陷入某些欲避之而不及的人事纠葛。在中国的特定国情下,学术观点的分歧、工作中相互配合的默契程度、师承关系的亲疏、日常交往中言行的分寸,以及涉事双方的性格使然,均可能导致彼此产生芥蒂,一旦处理不当,更可能激化矛盾,使简单的问题复杂化。对此,外人未必完全了解实情,更难以揣摩当事者复杂的内心世界,不宜想当然地评判其中的是非。

另一方面,文革结束之前的近30年间,阶级斗争的“弦”始终紧绷,各项政治运动此起彼伏。在此大背景下,给别有用心者提供了可乘之机,导致冤假错案的发生。个人置身其中,在不同时期和场合,可能有意、无意地对他人造成伤害,从而遗留某些难以释怀的恩怨和遗憾。

笔者无意、也无资格评论同济医学院过往历史,或置喙其中的是非曲直,但认为某些传闻有失公允。论及当年轰动湖北省医务界的特定冤案,无须为尊者讳,在阶级斗争“天天讲”的非常年代,裘老也难免有过违心之举或违心之言,但他绝非始作俑者,更无心、无力左右事态的发展及最终结局(开展临床新技术→患者因并发症死亡→医疗事故→阶级报复→全院批斗→身陷囹圄)。如此境况及个人的种种苦衷,非当事者难以真切感受和言说。若拷问人性的话,在整个医院/医学院范围内,当年曾亲历、目睹冤案发生者众,但源于严酷的政治氛围,普通群众唯求自保(完全可以理解),未闻有人敢于“丧失阶级立场”,遑论敢于挺身而出,仗义执言。

笔者从多位知情者处获悉,冤案的始作俑者及指使者确有其人。值得一提的是,当年以不同身份而涉案的两位主要当事者,之后的人生历程及命运出现如同过山车式的起落和转换。如所周知,文革结束后,冤案受害者其沉冤得以昭雪,并以他后半生的所为,赢得世人赞誉和尊敬,更反证了当年被罗织和强加的“罪名”何其荒谬。而冤案的始作俑者因炮制此案“有功”及其他“事迹”,当年被树立为湖北省“又红又专”知识分子的典型。但曾几何时,此人却因极端道德败坏而锒铛入狱,身败名裂。二者如此跌宕起伏的人生角色反转,令人不胜唏嘘。

往事并不如烟,但人性何其复杂,真相何其诡异。时过境迁,后来者在未能全面了解历史真相的情况下,不宜简单地以今人的认识水平褒贬往事和故人。有幸的是,改革开放30年来,中国社会已取得巨大进步。前事之鉴,后事之师,通过总结历史教训,不断健全法制并坚持依法治国,正是为杜绝类似的人间悲剧重演。

为还原真实的常人裘老,我忆及一件亲历的往事。裘老和武忠弼教授是知交,二老精诚合作,为促进中德医学交流做了大量工作。但自1990年代中期起,由于年事已高,且夫人身体欠安,裘老逐渐退出了一线的外事活动。2006年,德国新任总理默克尔(Merkel)首次来华访问,专门宴请为中德交流做出杰出贡献的各界人士。受邀者名单由德国驻华使馆拟定,并直接通知当事人。彼时武老也在受邀之列,专程赴京获接见并合影。闻知此事的当时,我和一位同事正在裘老家中议事,瞬间觉察到裘老不经意流露出的一丝失落。但数日后武老载誉归来,裘老仍如常热情相迎。此事给我留下深刻印象:名重如裘老者,有时也难免受身外之物所扰,这岂不正是常人之常情?!

生死观

裘老是唯物主义者,对生死十分豁达。裘老曾在不同场合提及希望“慢慢地老,快快地死”,不愿给他人和社会增添负担,且坦言身后不保留骨灰。

论及裘老“笑对生死”,可举一例。为照顾裘夫人,裘家雇有两名保姆,她们有自己的社交圈,回家有时向裘老传播校园内的八卦新闻。武教授遗体告别仪式后数日,保姆告知裘老:“保姆圈中有人议论,这位武教授是何人,办丧事如此气派。旁边的保姆插话,听说医学院还有一位年龄和名气更大的老教授,以后丧事一定办得更加排场。”一般而言,年迈者忌讳谈及生死。但裘老闻此八卦,不以为忤,并当保姆之面向我转述此“趣闻”,言毕还捧腹大笑。

2008年6月15日是裘夫人86岁生日,身处异地的子女相约回汉为其祝寿。6月13日,裘老与久别的子女欢聚并叙家常至深夜,凌晨还兴致勃勃地观看欧洲杯足球决赛,但次日清晨起床如厕时不慎跌跤而意外身亡。中国民间将高寿者故世称之为“白喜事”,94岁高龄的裘老以如此方式辞世,哀甚?幸甚?!!!

裘老生前曾多次谈及,夫人出生和成长于异国,与他结缘,相伴终生,并以他为全部生活的中心。因此,裘老希望夫人走在自己之前,以免老伴日后身陷孤老的寂寞和无助。但实际上,裘老逝世前后,夫人已基本丧失意识,从而以另一种方式化解了裘老的“后顾之忧”。

裘老过世后,子女遵从其生前嘱托,再三向学院和医院领导表示,希望在不增添痛苦并顾及生活质量的前提下延续裘夫人生命,一旦病情恶化且不能逆转,则放弃不必要的过度治疗。五年之后(2013.06.19),久病卧床的裘夫人在医院中平静地告别人世,享年91岁。这位平凡又非凡的女性,终生怀有对裘老及子女的爱恋和深厚感情,从而支撑她在万里之遥的异乡度过了67年的漫长岁月,其间虽经历种种动荡和艰辛,始终无怨无悔,令人感佩至深!

裘老逝世的次年(2009.04.07),其部分骨灰撒入同济校园。裘夫人逝世后,子女遵遗嘱,将父母骨灰合并,分别撒入长江和德国伊萨河(Isar)。二老得以遂愿:魂归母校、魂归故土、魂归自然。

裘老骨灰被撒入校园(2009.04.07)

裘老及夫人的骨灰被撒入长江(2013.06)

裘夫人家乡的Isar河(德国)

逝者如斯

幼时,屡从家母(时在上海中美医院/同济医院任职)言谈中闻及外科专家裘法祖的鼎鼎大名,如雷贯耳。1948~1954年,我就读上海市静安区长乐路(旧称蒲石路)乐育小学,校址紧邻裘老宿舍(留园)所在的弄堂。清早上学的路上,有时可遇“小汽车”(沪语对轿车之俗称)接送裘老上班,彼时有此等待遇者实属罕见。如此的“排场”,给孩童时代的我和周遭一众小伙伴留下难忘的印象。60余年前的所见所闻,仅为自己对裘老的“单相识”。

上海长乐路“留园”的旧居

裘老一家住此楼三层

裘老过世前的20余年间,因种种机缘,我与他多有接触,受益良多,敬仰之情油然而生。论及年龄,我属晚辈,但裘老“尊少”,一直以“龚教授”相称,并按江浙一带吴语发音将“龚”姓称为jiong。裘老过世后相当一段时间,夜深人静之时,凡电话铃响,脑中常不由闪现他以略带嘶哑的嗓音呼我“jiong教授”的往事。

裘老是毋庸置疑的名人,其学术造诣、医术及医德被众人奉为楷模。但是,头顶光环的裘老本是常人,工作中的失误和瑕疵,以及人性的弱点等,均在所难免。我不厌其详地追忆亲历的点滴见闻,也直言裘老的某些局限及疏漏。但是,反求诸己,现实中的你、我,又何尝不都是存在缺陷或不足的个人。因此,无从、更不应苛求本属常人的裘老。

作为晚辈及后学,我所认识的裘老,是一位医术精良、医德高尚的名医,是一位治学严谨、学术造诣高深的老派读书人,是一位痴情同济,为母校发展而呕心沥血、无怨无悔的长者,也是一位睿智、乐天、不失风趣、念旧、自律甚严、但难免人性弱点的常人。值裘老逝世10周年之际,撰此文表达我对前辈的深切缅怀和敬意。

附言

2014年出版的《裘法祖百年诞辰纪念文集》中,笔者曾撰文《常人裘老》。本文以该文为基础,补充了相关资料和见闻,仍保留原题。文内所附照片多选自《人民医学家裘法祖》一书。

笔者对裘老生前身后事的评述,仅为一己之见、一家之说,所谓“天下文章天下读,各自感悟各自足。天下观点天下辩,各自欣赏各自鉴。”

(本文作者系同济医学院免疫学系龚非力教授)