日前,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《深化科技体制改革实施方案》(以下简称方案)。有人认为,这是迄今为止,内容最丰富、政策最为全面、涵盖面最为广泛的科技体制改革文件。

《方案》坚持激发创新、问题导向、整体推进、开放协同以及落实落地“五项基本原则”;到2020年,要实现在科技体制改革的重要领域和关键环节取得突破性成果,基本建立适应创新驱动发展战略要求、符合社会主义市场经济规律和科技创新发展规律的中国特色国家创新体系,进入创新型国家行列等主要目标。

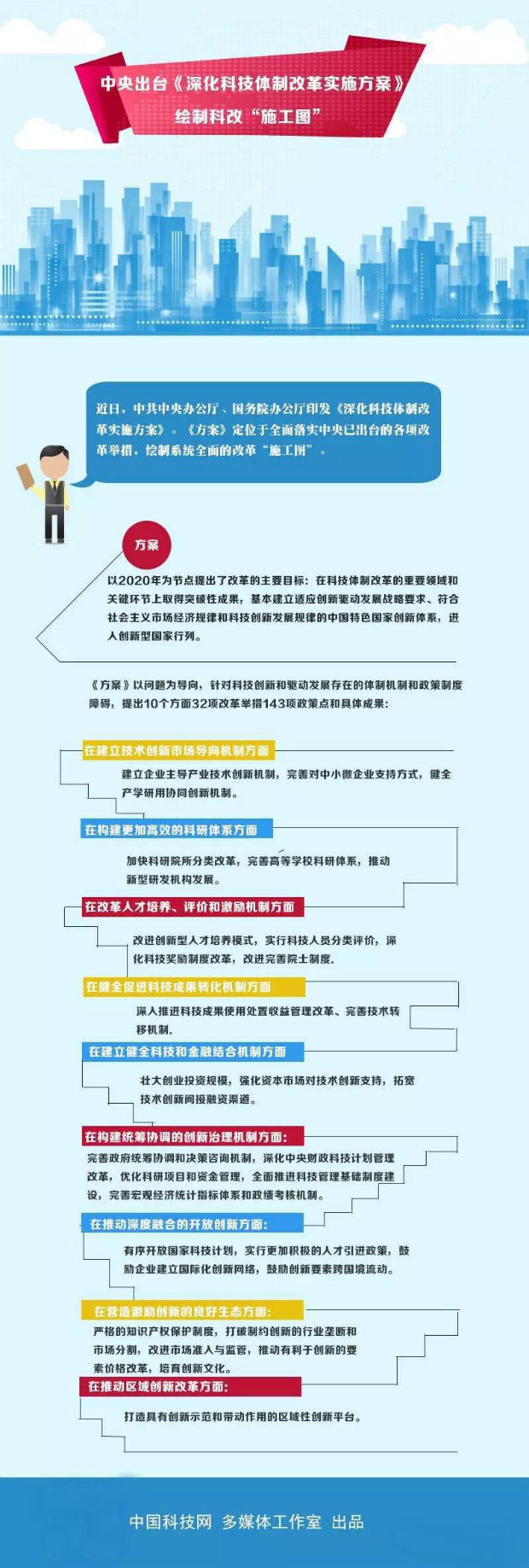

10个方面、32项改革举措

《方案》以问题为导向,针对科技创新和驱动发展存在的体制机制和政策制度障碍,提出了10个方面32项改革举措143项政策点和具体成果。具体见下图:

来源:中国科技网 制图:韩元

打通科技与经济通道的“五大亮点”

《方案》着眼于打通科技创新与经济社会发展的通道,5大亮点可圈可点。

打出“组合拳”,强化企业的技术创新主体地位。《方案》明确提出:企业家和产业专家要在国家创新决策相关专家咨询组中占较大比例,对企业创新投入方式以普惠性财税政策为主,改进研发费用计核办法调整目录管理方式,对国有企业建立鼓励创新、宽容失败的考核机制,构建中小微企业创新服务平台,修订高新技术企业认定办法扩大认定范围,制定产业准入负面清单,产业监管从前置审批为主转变为事中事后监管为主。

分类改革,激发科研院所活力。针对科研院所改革政策不配套、不落实,公益类院所管理僵化、活力不足,开发类院所转制后行业定位不清、行业共性技术服务功能弱化等问题,《方案》对公益类院所和开发类院所下一步深化改革作出了具体部署。

对公益类院所,以完善机制和激发活力为导向,明确要求制定章程,探索以理事会制度为核心的法人治理结构,推进取消行政级别,规范领导人员管理,落实内部管理自主权,提高院所长全球招聘比例,建立绩效评价和绩效拨款制度等。

对开发类院所,在坚持企业化转制方向同时,强调分类改革、分类管理。承担较多行业共性业务的转制院所,可组建产业技术集团,对行业共性技术研究和市场经营活动进行分类管理、分类考核;以市场经营为主的转制院所,积极发展混合所有制;通过布局国家重点实验室,引导转制院所中基础能力较强的团队回归公益。

实施股权和分红激励,加快科技成果转化。《方案》在推动修订《促进科技成果转化法》的基础上,比较系统地提出了系列举措,比如:推进成果使用、处置和收益管理改革政策,推广实施股权和分红激励政策,完善职务发明奖励报酬及工资总额管理制度,探索事业单位无形资产管理制度,制定技术类国有股转持豁免政策,健全高校和科研院所技术转移工作体系,建立成果转化年度统计和报告制度,构建全国技术交易市场体系等多项改革措施。

分类评价、提高待遇,激发科技人员积极性。针对人才体制机制不完善,特别是评价激励机制不适应科技人才发展要求的问题,《方案》在制定深化人才发展体制机制改革的整体性意见的同时,深化关键环节的改革。在评价导向方面,提出分类推进人才评价制度改革,深化职称制度改革,深化科技奖励制度改革,健全院士遴选、管理和退出机制;在分配激励方面,提出制定事业单位高层次人才收入分配激励机制意见,推进科研事业单位实行绩效工资,以及开展国有企业事业单位选聘国际高端人才实行市场化薪酬试点等改革措施。

明确时间表,把科技计划管理改革落实到位。针对多头管理、政出多门、资源“碎片化”和“取向聚焦不够”等突出问题,《方案》进一步明确了计划整合和体系重构、建立统一管理平台、专业机构管理项目、构建统一监督评估机制、完善项目资金管理制度、建成统一管理信息系统和项目库等改革任务的具体措施、实施路径和完成时间表。

此次《方案》与之前的有何不同?

近年来,特别是十八大以来,党中央、国务院出台了一系列重大科技体制改革举措,部分如下:

2012年——《中共中央 国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》;

2014年——《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》、《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》、《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》;

2015年——《国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》、《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》、《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》。

然而,根据科技部政策法规与监督司副司长包献华的说法,之前出台的这些文件,尽管在一定程度上构成了科技体制改革的整体安排,但是尚未完全落地生根、产生改革效果,换言之,还未真正让包括科技人员在内的人民群众有明显的“获得感”。

比如,2012年出台的《中共中央国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》、2015年出台的《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》,以及十八届三中全会提出的有关深化科技体制改革方面的内容,更多的是一种“顶层设计”。在包献华看来,是指明了改革的方向和目标,但具体的任务并未细化,且由哪个部门牵头、负责以及相应的改革完成时限等也未完全涉及。

据《中国青年报》报道,包献华全程参与了此次《方案》的制定。《方案》要解决的就是这一问题——“在顶层设计和具体操作之间,搭建一个桥梁”,整体、系统地落实之前已出台的各项改革举措。包献华透露,他们在制定《实施方案》时,就全面梳理了当前科技体制改革各项部署,在此基础上力图画出一张操作有序的“施工图”,形成系统、全面的改革部署和工作格局。

针对科技体制改革的种种“中梗阻”的问题,《实施方案》分别列出了相应的改革措施,比如,对科技人员积极性激发不够的问题,方案就明确提出了包括重点实施改进创新型人才培养模式、实行科技人员分类评价、深化科技奖励制度改革、改进完善院士制度在内的4项改革举措。

科技部部长万钢解读《方案》:如何解决“科研成果转化不畅”

据央广网报道,《方案》下发前,科技部部长万钢接受了中央台记者的独家专访。万钢表示,这次的方案更好地提供整体性、可操作性,以及进展顺序的问题。科技体制改革也不可能全方面齐头并进地推动,肯定也是一个顺序推动,甚至在实施的过程中,也会碰到一些轻的障碍,相互之间的缠绕,就需要“一分规划、九分落实”,在落实方面需要一个一个去攻坚。

尽管涉及单位众多,任务拆分庞杂但整个《方案》还是以问题为导向梳理出了五大“立柱”,他们分别是科技与经济结合,科技成果转化、人才培养、协同创新以及创新治理体系和环境。其中科研成果转化不畅这个老问题被重点拎了出来,进行了统筹设计。

万钢强调,首先要加强制度建设,科技成果转化法的修订案。第二,要抓政策,促进高新技术发展、促进大众创新创业的各项普惠性政策落实到地。第三,要抓激励,赋予科技成果创造者对成果的处置权和收益权,来激励他们把自己的创新思维转化为社会的产品。第四,要促公平,就是知识产权的保护,要实施最严格的知识产权保护的制度。

万钢认为,企业作为创新主体的作用,要反映在顶天立地和铺天盖地。首先,龙头企业带领全行业的创新发展;第二,高校和科研院所要开放资源,主动与企业对接;第三,先进的企业要建立沟通平台,共享产品资源。

万钢强调,在这样个全社会谈创新驱动的时代,《实施方案》的具体措施并不是通过干预市场来给少部分企业打开外挂,而是通过普惠性政策为所有企业、个人创造良好的创新环境,从而激发创造活力。

万钢建议,初创企业提高投入,主要还是提高效率。第一,解决资金来源,能够有创新的第一桶金,这样会成长得很快;第二,降低研发成本,比如科技资源的共享、一些普惠式的政策,特别是众创空间、孵化器;第三,给予一定的税收优惠,促进成长。最重要的还是使他们能够尽快进入市场。政府必须要转变职能、降低准入,创造公开透明的市场环境。

本文参考自中国科技网(王晓宇)、人民日报、中国青年报(邱晨辉)、央广网。

推荐完整《方案》阅读