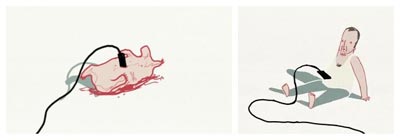

学科间流行跨界,就像时尚界流行混搭一样,结果就是满溢的视觉冲击,和满脑子的疑问。艺术必有感性的表达欲望,生物因着生命有着天生的理性色彩,因而生物艺术这个“混血小子”总会不出意外的给你冲击,比如一块插上USB的肉,在输入程式后变成了一个人,你能接受这是一个生命么?

2009年皇家艺术学院的毕业影片

当生物艺术起来......

就像艺术片里一定有隐喻一样,生物艺术作品里也会有所要表达的内容,像上面这个就是对开源合成生物学的探讨。下面这个“Blood lamp”得滴入血液到灯泡液体里,灯才能亮,显然,它在表达能源主题。

如果这些你看着觉得呼吸正常,那下面这个名为“life support”的“人与动物共生系统”你是否能接受呢?这个场景是在假设,那些需要器官移植的人,可以在不取动物性命的前提下,共用他们的器官,只是有多少人能忍受这般同吃同睡同行的“亲密生活”呢?

当然,作者不是在叫板你的忍耐极限,只是想让你更形象的了解生物艺术是些什么风格风格,背后有着什么样的意义。

生物艺术到底是什么?

生物艺术(Bio Art)是一种以生物组织、细菌、活体和生命进程为对象的艺术实践形式,工具是生物科技,包括基因工程和克隆技术等,它属于新媒体艺术的一种。生物艺术诞生的时代背景是20世纪末开始的生物工程技术科技的大发展,有人把克隆羊多利的诞生和人类DNA解密作为生物技术的代表。

至于这种艺术形式是如何开始的,艺术家和科学家们都还有着不同的见解。因为它是新媒体艺术的一种,而新媒体艺术又是众所周知因新奇而引人讨论的(比如行为艺术),生物艺术的发展也不免会引发争议。有人说这是一件疯狂而邪恶的事——比如有位生物艺术家通过实验室培养了一块肉,最后他吃掉了这块培养皿中的肉,而日常他其实是一位素食者......艺术家都是通过疯狂的方式来表达的,你懂的。

生物艺术属于前卫艺术,凸显前沿科学性,但它没有一个固定的视觉表现形式,不断有“长江后浪推前浪”的另类作品出现。生命媒介只是载体,与众多艺术一样,它也重在观念的传递。

艺术可以让生物更美的

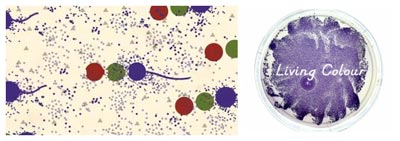

除了冲击感,艺术的“基因”之一还有美感,比如下面这幅彩色的大肠杆菌图(合成生物学技术的一种)。人体中的微生物千千万万,或许早有生物学家们腻烦了在显微镜下看到的非黑即白的画面。假如有一天,不同大肠杆菌是不同的颜色,是不是预示着未来的众多可能呢?比如致病细菌呈不同颜色,医生就能轻易分别患者所患疾病。

彩色的大肠杆菌图(合成生物学技术的一种)

用细菌表达8不同颜色的荧光蛋白

下图拍的是老鼠的脊髓,不同荧光颜色代表谷氨酸和一氧化氮合成的酶,目的在于让人更好的理解谷氨酸和一氧化氮在神经系统之间的交互,以及它们如何导致心血管疾病。

老鼠的脊髓(by 爱荷华大学的Li-Hsien Lin)

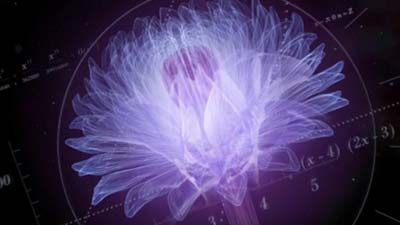

利用高科技来呈现包含各种细节的植物(by Panasonic Hollywood Labs(PHL) )

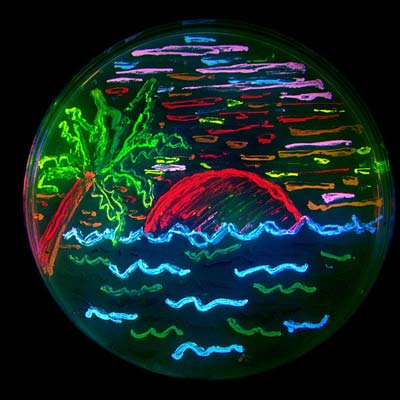

来自生物荧光细菌的光芒(by Hunter Cole)