2012年1月,美国食品药品管理局(Food and Drug Administration,FDA)批准了Kalydeco的上市,这是第一个针对囊性纤维化变性(cystic fibrosis,CF)根本病因进行治疗的药物。整个审核过程仅仅花了3个月,是FDA历史上审批最快的新药之一。发明Kalydeco的Vertex医药(Vertex Pharmaceuticals,福泰制药)给它的定价是29.4万美元一年,这使得它成为全球最昂贵的药物之一。但公司同时承诺将为美国那些没有医疗保险或者保险不会为此买单的病人免费提供这个药。医生和病人们都热情欢迎这个药,因为它可以延长寿命,而且此外没有其他的治疗手段。保险公司和政府也乐意为其买单。

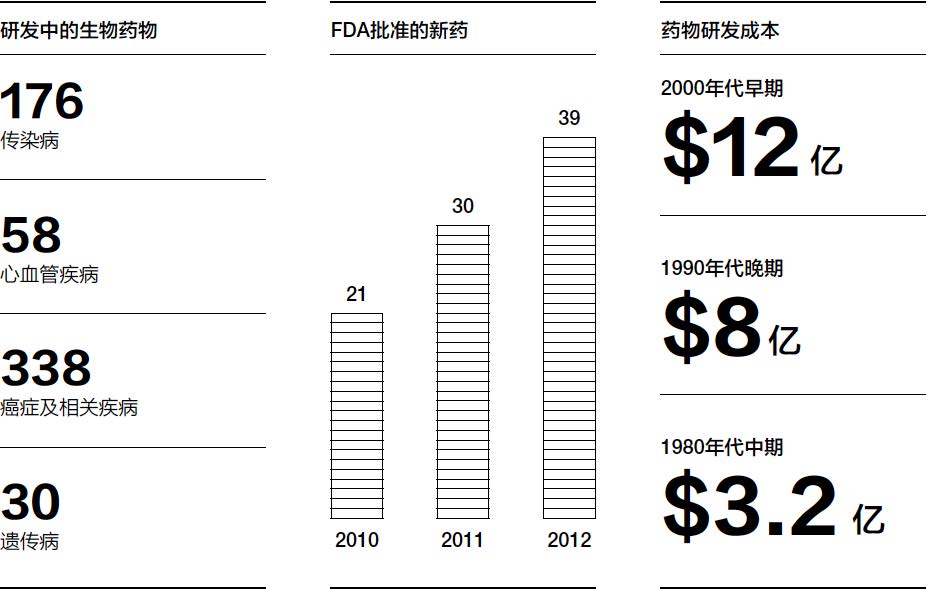

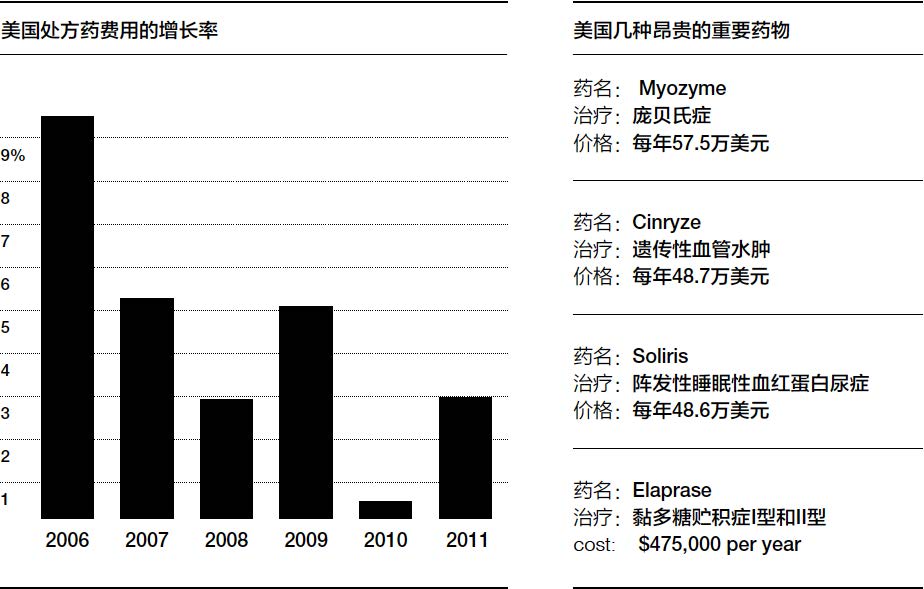

几个月后,Regeneron 开发的Zaltrap也获得了治疗结直肠癌的许可。与Vertex 类似,Regeneron是一家新兴的生物制药公司,但是已经被法国制药巨头赛诺菲(Sanofi)买下。虽然Zaltrap的临床试验表现不及罗氏(Roche)的抗癌药Avastin,只能将晚期结直肠癌患者的寿命延长1.4个月,赛诺菲还是给Zaltrap标上了每月1.1万美元的价格,是Avastin的两倍。不出意外,这遭到了反对。世界一流的纽约斯隆—凯特林纪念癌症中心(Memorial Sloan-Kettering)的医生决定不使用Zaltrap,他们在纽约时报( New York Times)的专栏版面发布了这个决定。无论如何,这是著名内科医师们首次对高价抗癌药说“不”。三个星期后,赛诺菲很迅速的做出反应,通过给医生和医院提供回扣将价钱降低了一半。尽管如此,英国的医疗机构表示他们将不会为这一治疗手段买单。FDA在2012年批准了39个新药,是近15年来的最高。这或许是医药工业界将从长长的休耕期复苏的信号。华尔街为此喝彩,特别是因为时下许多药厂正面临旗下的明星药物即将专利过期,而多年来研究成果的惨淡又使得产值逐渐下降。大多数新药,要不是治疗像囊性纤维变性这样的罕见病,要不就是比已上市的抗癌药有些小进步。他们的标价都超级高。

因为医疗保险、共保减负以及针对无保险病人的扩展通道计划,少数美国人只需要为这些最昂贵的药物支付几千美金。在美国,最直接的客户并不是病人,也不是独立的内科医师,尽管内科医师能促进对药物的需求。实际上,客户是政府(通过医疗保险(Medicare)和医疗补充计划(Medicaid))和私人的保险公司。正是因为保险公司和政府负责买单,医药公司能够并且确实制定了只有少数人能负担得起的价格。用经济学术语来说,治疗性药物的需求是“无价格弹性”的:提高价格并不会减少药物的使用。价格的设定和上涨是看市场的承受能力。而实际付钱给医药公司的那一方,不管面对什么样的价格都只能接受了,如果这个药物有效并且不可替代的话。所以对于决定一个药物的价格来说,公司的问题是药物的成本根本就不是问题。“这不是科学”,资深的医药从业者,Genzyme前首席执行官Henri Termeer说,“而是感觉。”

当政府成为大买家之一,而医生、医院、保险公司、药物分销商、医药公司和投资者都期望能从治疗中获得丰厚的利润而不管他们对病人的生命生活以至社会带来多少实际的价值,这样的体系必然会有这样几个问题。医药公司坚持认为他们理应从自己的药物上获得亿万美金,因为失败率如此之高,而他们还要说服投资者相信为研究投入的资金是明智的。这是事实,但是另一个事实是只占世界人口不到5%的美国却买了超过50%的处方药。而这些药物的价格是考量了其他工业世界的情况之后制定的,在那里同样的药物只花少得多的钱,尽管这样低的价格对于多数贫穷的政府依然负担不起。

然而我们不得不问:什么情况下这样的高价药是能被接受的?为了拯救生命的那两片药,患者要在生命的每一天向Vertex支付841美金一天,这是一回事;而赛诺菲以两倍的价钱销售一个只是替代品的抗癌药,还没什么显著地优势,则是另一回事。

标价吓死人

作为一种残酷的消耗性的疾病,囊性纤维变性是欧洲血统人群中最常见的致死性遗传疾病。全球有70万患者,大多数在北美和西欧。这种疾病是由于遍布身体表面和腔体的紧密排列的上皮细胞的细胞膜蛋白功能异常导致的。CFTR蛋白是一种离子通道,可以允许氯离子和水进出细胞。当它出现畸形,离子就会被阻拦,导致组织被厚厚的分泌粘液堵塞。这种堵塞会出现在胰脏、胃肠道,更致命的是,会堵塞肺部和气道。CF有两个根本关键点,一是惊人的简单——只有一个坏掉的蛋白;而是可怕的多样——已知的致病基因有1900种突变。

在上一个时代,患有囊性纤维变性的人鲜有活过10多岁的,也只有少数几种有效的办法能缓解毁灭性的症状。(即使在今天,许多病人都不得不日常性的“敲打”他们的胸腔以疏通粘液。)但是囊性纤维变性基金会(Cystic Fibrosis Foundation, CFF),强硬的疾病慈善机构先锋,积极寻找治愈手段,做了很多工作来改变现状,让与疾病同存成为可能。基金会募集了超过60亿美金以支持的开发延续生命的疗法,并且已经帮助开发了多种疗法来缓解症状,将患者生命延长到差不多3倍。基金会多年以来一直在努力寻找有志于从疾病的核心因素——基因问题入手开发药物的合作者,终于,在2000年,基金会投资了圣地亚哥的极光生物科技(Aurora Biosciences),翌年被Vertex收购。CFF总共为公司的研发和早期发展投入超过1亿美金。

Vertex知道可以给Kalydeco制定一个高价,因为临床试验显示了惊人的结果。接受药物治疗的病人在呼吸上取得了17%的进步,而仅仅5%的改进就能实现生命数量和质量上的巨大进步。没有任何一种药物曾经取得过这样的效果。这个药可以让病人感觉不可思议的好,重燃对未来的希望,因为衰弱的呼吸和更多的感染是CF病人生命终结的确信标志。

公司也知道一定能说服保险公司和医生,这个药确实值这个价钱。“我们认为Kalydeco在四个方面存在价值,”Vertex首席医药经济学家Kyle Hvidsten解释到,疾病的严重性、有效性、安全性和“预计的巨大益处”。Vertex评审了关于Kalydeco应该值多少钱的精算研究和模型,考虑到CF患者要每天服用多达十二种其他的药物,还要经常入院治疗,当他们老去病情会大大恶化,有些时候只能靠双肺移植来挽救。通过显著提高病人的呼吸深度和改善其他风险因素例如卡路里的摄入,公司预计Kalydeco“能延长合适的CF患者的剩余生命到两倍”。Vertex在一份长达200页的报告中公布了这些数据,希望用它来回应那些为保险公司提供价钱建议的肺脏学家和其他专家的质疑。

在发布初期,除了少数一些药物,Kalydeco比其他药都要贵——差不多30万美金一年。但是因为它的高效以及没有竞争者,还因为考虑替代治疗的话,对预算的影响是不大的,美国的私人和政府保险都准许了它的报销。同时也让世界范围的买家开始关注它所带来的益处。David Orenstein,帕伦博囊性纤维变性中心(Palumbo Cystic Fibrosis Center)的联合董事,匹兹堡儿童医院伦理委员会主席,对Kalydeco的获批表示欢迎,但是他同时强烈感觉到这个价格体现了药物成本剧增问题的显著升级。

我们抱着失望和沮丧的心情给您写信。你们本该拥有的成功和荣誉被Kalydeco不合理的价格给削弱了。我们明白面向小众市场的高额研发开销的经济复杂性以及市场体系能使这一切成为现实。然而——虽然你们所有的病人都有保险——Vertex因为每天两片药就向病人的保险计划(包括资金短缺的州政府医疗救助计划)收取一年29.4万美金(比一般病人的药物总花费的多10倍)是最不适宜的。这样做就如同投机者利用疼痛和苦难来获得巨大的经济收益……我们真诚的希望您能为将从这些药获益的人——不是百万富翁的那些人——着想,怀抱人性和慷慨的精神做些什么。否则,我们担心他们,连同我们的医疗体系,会被“看市场能承受多少”驱动的费用给毁了。

Leiden 急切地为他的公司、他的药辩护。他给Orenstein回信,说乐意飞到匹兹堡和他面谈。收到Leiden 的回复,Orenstein不知道该怎么办。在和同事们商量以后,他们决定“我们不想把自己推到道德的阵营”。他们建议,在2012年10月在奥兰多举行的北美囊性纤维变性会议上,由其他更大的团体出面,与Leiden和其他Vertex方面的人坐下来谈谈。

该定什么价呢?

Leiden谢绝了在这篇文章里发表言论,但是没人怀疑下面所描述的。“Jeff主导了这场会谈,” Orenstein谈到。“他是那么的迷人,看上去也很开放。他希望这会是许多次会面的开端。我们对于代表整个CF团体感觉有些不安,但是他说他希望我们能投入,希望能共同合作。我们写那封信是因为价格,但是当我们试图回到这一点上时,他表现的不那么有说服力。”

Paul Quinton是加州大学圣地亚哥分校的杰出学者,他的早期工作有助于Vertex的研发方向,他本人也是CF患者。Quinton记得Leiden说过,公司将依靠Kalydeco的收入来资助实现在2020年解决治愈囊性纤维变性的目标。没有人质疑Vertex的承诺:在晚期人体试验中,公司发现一个针对最普遍的折叠突变的“校正器”,激动人心的是它与Kalydeco实现联合治疗的前景——一个或两个药物促使蛋白来到细胞表面,另一个药物则可以打开通道。但是Quinton对Leiden的逻辑感到困扰。“我是带着点不愉快离开的,”他说。“Vertex的意思是他们需要我们的支持,而如果他们没有得到这样的支持就会有风险,他们的股价会下跌,公司会被收购。如果我们不能共同坚持这一点,我们将失去在2020年实现目标的可能。”

Leiden显示了他对于与Orenstein团队的合作是严肃认真的。“Jeff 写信给我们:‘我们接下来该做些什么呢?’”,Orenstein说,“我们和他有另外一次交谈。他说,‘不如你们来我们圣地亚哥吧,这样我们能组织个会议。几十个人的规模。’这不是我们希望发生的,喝喝酒吃吃饭。我相信到了那儿他们一定把我们招待地好好的。但是花钱让我们飞到那里,希望把我们拉到他们那边就有点让人不安了。他们为病人所做的,不论是在医疗上还是个人的,都是很好的,但我们认为这都是为了回避价格的问题。”

在美国以外的地方,市场将承受什么样的价格是由政府法规部门决定的。在这样的环境下,Vertex发现更难帮助确保所有的病人都可以使用到Kalydeco。在公司和外国当局商议的同时,新闻报道——先是在英格兰,爱尔兰和苏格兰,然后是澳大利亚、新西兰和加拿大——关注的是病人,通常是小孩子,他们可以从中获益,但因为他们的家庭负担不起而不能使用这个药物。在7月份,公司的一位女发言人告诉我,经过价格谈判,公司积极地推进使得英国和爱尔兰的患者能获得这个药了。然而,在加拿大,病人们仍在等待。

在Oenstein第一次就Kalydeco的问题给Leiden写信时,他很担心发生这样的事,如果Leiden问他,“好的,你说服了我。那什么样的价格更好呢?” Oenstein承认他不知道,而Kalydeco的故事——一个医学上的胜利,同时也是金融上的成功,Vertex的销售好于预期,并且CFF最近出售了部分的分红特权并将所得的1.5亿用于资助进一步的研究——可能是个错误的立足点来发起对制药业的不道德、浪费、贪婪和无节制的争吵。Kalydeco在两个很重要的方面与其他药物不同,他说,“首先,没有其他的可比较的药物;其次,这是一次真真正正的突破,这比现在所拥有的那些更有价值得多。如果他们只考虑市场是否能承受,他们是可以这么定价的。”

情况确实如此。今年早些时候,Vertex将Kalydeco的价格提高到30.7万美金。Orenstein的团队和Leiden继续寻求合作的方式,尽管Quinton等其他人都感到心寒。“我不想让自己成为自以为是的混蛋,但是这确实惹怒了我,” Quinton告诉我。另一方面,Orenstein则表现出对像Vertex这样的公司在做抉择时的艰难怀抱更多的理解。站在被Kalydeco改变的那些病人的角度来看,他承认,“最好的结果是,我们有了它。”

成本是个问题

在1998年的5月,纽约时报(New York Times)发表了Gina Kolata所写的一篇封面故事,赞美了两个新的化合物,“在小鼠实验中,它们能根除任何一种类型的癌症,并且没有明显的副作用,没有抗药性”。Kolata报道的是Judah Folkman的发现。Folkman在波士顿儿童医院的30年工作都是为了找到血管稳定因子(angiostatin)和内皮生长抑制因子(endostatin)。在联合使用下,这两个化合物可以切断肿瘤的供血,让他们挨饿但是周围的组织不受影响。诺贝尔得主James Watson,DNA双螺旋的发现者之一,对Kolata说,“Judah将在2年之后治愈癌症。”

整个制药工业界,各大公司们争相开始自己的项目,瞄准的都是Folkman命名为血管稳定因子的这个机制。第一张血管稳定因子彩票的大奖获得者是一个生物工程抗体,它能阻断一个叫做VEGF的分子的活性,VEGF刺激新血管的生长。罗氏的Avastin作为晚期结直肠癌的治疗药物在2004年获得批准,并且也被用于小剂量治疗黄斑变性,一种常见的致盲原因,特征是视网膜上的血管异常生长。同时,Regeneron,一家在分子靶标“俘获”方面拥有专利技术的公司,开发出了效果类似的ziv-aflibercept,VEGF的俘获剂。在对Avastin的兴奋之余,Regeneron与法国制药公司Aventis,后来被赛诺菲合并,合作。这家公司在2012年8月推出了Zaltrap。

在这期间,癌症是不能被治愈的,并且一种新的经济秩序的出现让许多医生、医院和诊所因为抗癌药物的价格上涨赚了更多的钱。这个新秩序帮助解释了为什么Avastin,它其实对大多数病人来说似乎不可能显著的改善生命,能在2012年实现全球60亿美金的销售额。Avastin和Zaltrap必须在医疗机构进行静脉注射。癌症治疗中心和医师团体从药厂买药是一个价格,然后通过以一个更高的价格卖给病人获利——这个操作被称为“买和开票”(“buy and bill”)。购置价格和报销价格之间的空间,或者说是“成本回收”,决定了收益。

在斯隆—凯特林纪念癌症中心和其他一些主要的癌症中心,处方药单是由一个临床医师和药剂师组成的医务人员咨询团队负责更新。Zaltrap的数据不能让斯隆—凯特林的审核小组满意,在考虑过成本以后,他们联系了Peter Bach,医院卫生政策和成果中心主任。Bach以前是医疗保险和医疗补助服务中心行政官的高级顾问,医疗保险和医疗补助服务中心负责审查10亿人的卫生保健。Bach屡次在美国医学协会会刊(Journal of the American Medical Association)等出版物上撰文讨论报销的问题。

“我们仔细检查了Zaltrap的所有数据,”Bach告诉我,“我们决定不给病人用这个药,纯粹是因为它成本太高却不能提供额外的益处。我们明白我们做了前人没做过的事,但我们觉得应该这么做。”稍后,Bach和共同作者,包括医院胃肠肿瘤科首席代表和首席医师,在时代杂志的专栏版面发布了他们的决定,大标题是“癌症护理,成本是个问题”。

反常的优先级

赛诺菲积极地回应,决定捍卫他们的价格决策。但是与罗氏的Avastin相比较,Zaltrap不能提供任何书面的优势证据,它不得不在对病人的价值之外寻找立足点。

公司派出高管做解释,当标准治疗手段都失败了,Zaltrap作为最后的稻草,其价格与其他用于治疗结直肠癌的“二线”药物是一致的。在Paul Goldberg,来自癌症通讯(The Cancer Letter,一本关于癌症研究与治疗业务的出版物),Paul Hawthorne,赛诺菲美国(Sanofi U.S.)的副总裁和肿瘤科业务部门主管,和一个同事的会面中,展示了这个决定和这个决定是怎么得出的。

“你要考虑到许多事,” Hawthorne对Goldberg说,“基于目前的市场;药物的使用情况;有价值的二线药物数量,包括Erbitux和Vectibix;你所能给市场带来的价值,你会希望制定出一个合理的价格,这正是我们在推出Zaltrap时所希望做的。”

他们的估计大错特错。在11月8日,斯隆—凯特林发布公告的3周以后,赛诺菲表示他们会将Zaltrap的价格削减一半。

公司并没有改变药物的官方价格,而是以返现或其他方式提供大约50%的折扣。简单来说,就是给了“买和开票”不正当的优先权。赛诺菲的做法是给开出Zaltrap处方的医生以回扣。换句话说,这个决定不是为了减少买单者的花费,而是诱使医生和医疗机构通过异常的价格空间和订购药物来积累资本,而报价维持不变。“忽然之间,医生们就从政府和赛诺菲那里拿到了支票,”Bach说到。

崩溃边缘?

最终,为药物定价的关键还是看它的价值。Vertex对Kalydeco定价成功,因为这个药确实有用,还因为公司的科学家知道那些能受益的人的确切的基因档案,因为他们能给出良好设计的临床试验得出的决定性的临床结果,还因为公司保证合适的病人能达到这个药并且渠道没有问题。这个药物真正做到了其他药所没有做到的。到目前为止,赛诺菲在Zaltrap上失败了,因为还不知道这个药物对单一的病人能起到什么作用,因为找到受益人的唯一方法是通过成本高昂效率低下的试验和错误,还因为它的价值最好情况是还不确定,最坏的情况则是并不比在半价的情况下几乎无效的替代品来得好。

如果目前的研究是成功的,我们有可能看到越来越多的只对有限的特定人群有高效的抗癌药的出现,就像Kalydeco只针对一小部分患有CF的人。对这些人来说是好消息,但是这也使得药物的成本更高。William Oh,纽约西奈山医院血液学和医学肿瘤学分部首席代表,认为过去的几年是癌症研究的转折点。他预计当医生对病人的基因构造和导致疾病的特殊突变了解的越多,并且早期诊断成为常规,癌症治疗将变得越来越有针对性,并且对于适合的病人将更有效。

“我们开始期望可以针对这样或那样的特异性的异常来开发药物,”Oh说,“十年前这还是前所未闻的——或者是你有一个药用来治疗所有的肺癌,或者是没有一个这样的药,而你只是看它有效还是没效。但是今天,我们知道如果你的癌症是这样一种异常,你对这个药会有很高的响应率。问题是对于癌症,我们谈到的是许多许多不同的疾病,几十个甚至上百种不同异常导致了这些癌症。这就使得以每一个部分为目标开发药物的能力是非常非常困难的,并且从某种程度上来说是更昂贵的。”

弄清楚哪些病人会最大程度的从哪种药物组合中获益是唯一的问题。最后,这能够使得某种基于价值的定价方法在美国巩固下来。有一些早期的例子是朝着这个目标前进的。例如,在罗氏的研究中,超过60%的新药是与基于基因的诊断试验(为了确定最可能受益的病人)一起开发的。这些试验会优化成果和成本,这样能为新疗法的定价过程提供更多的合理性。Oh说,“我想每个人都意识到了这个重要优先级的存在:基本上搞清楚哪些病人将从哪些药物中受益,不但因为治疗的费用,还因为疾病本身是如此的多样。”

尽管这些更靶向更有效的药物的出现将带来药物价格上涨的前景,高效超昂贵的孤儿药,像Kalydeco,可以用来作为决定所有新药价格的严格标杆。能够更精确的确定新疗法的效果和哪些病人将从中获益能最终让公司在真实价值的基础上为药物定价。至于最后的这个价格是不是“值得”要在之后由社会来决定了。