来自凯斯西储大学的研究显示,骨质疏松症产生的原因是脊柱骨骼损伤,而罪魁祸首就是我们直立的行走方式。椎骨的作用主要是为了承受直立行走所产生的压力,与猿类不同,人类拥有更大且更多孔的椎骨,但它们却仅由一层极薄的骨质包围。当人类随着年龄增长,其骨骼损伤越来越大,极易断裂,而正好相反,猿类的骨骼结构则能承受相应的骨骼损伤,它们的包围骨质很厚,因此椎骨也非常致密且坚固。

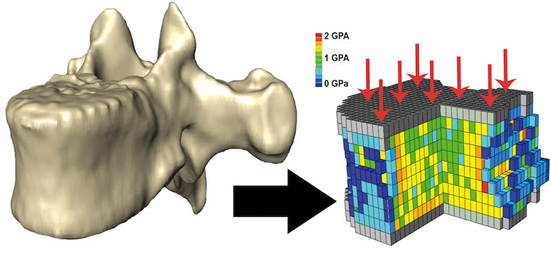

图:生物力学模型测量骨骼强度,三维椎骨模型转化为生物力学模型(左),有限元模型中不同的色彩代表不同的骨密度与骨弹性(右)

M.Cotter是凯斯西储大学的解剖学专家,他领导了这项研究。他说,在进化过程中,人类拥有对环境的极大适应性,但同时,也存在一些妥协与折衷之处,比如脊椎结构虽然利于直立行走,但一旦得了骨质疏松症,就非常危险了。

研究者对来自克利夫兰自然历史博物馆的3000副人类和1200副猿类标本进行了研究,发现骨骼损伤仅存在于人类而非猿类椎骨中。研究者利用CT扫描、微CT扫描与计算机模型对人类、大猩猩、黑猩猩和猩猩第8块胸椎的尺寸、形状、微结构、强度等数据进行了测量,第8块胸椎是患骨质疏松病人最易受损伤的骨骼。他们发现,与宽大的足踵骨和腿骨一样,人类大而多孔的椎骨结构能够减除双足行走带来的影响,保护关节软骨与椎间盘。而猿类的椎骨则短而宽,并在疏松组织外拥有一圈坚硬的保护壳,这能为在树间攀爬和用膝关节行走保持更强的稳定性。

最近有研究认为,现代人类一直坐着的生活与饮食习惯对骨骼损伤拥有不可推卸的责任。不过,英国与非洲的中世纪人们的生活方式更为活跃,而尼安德特人和南方古猿虽然食谱与我们差异极大,他们却也都没有摆脱骨骼损伤的痛苦。Cotter说,或许人类也并不是完美进化的产物。(生物探索)