动物代替人类进行实验,历史悠久。公元8世纪初,唐代药学家陈藏器写的《本草拾遗》中,记载了世界上最早的动物药理实验。但作为独立学科,是上在世纪50年代才发展起来的,并成为科研发展的主要辅助手段。欧洲委员会统计的科研使用动物情况显示,44.5%的动物实验用于医学与兽医研究,34.7%用于基础生物学研究,9.9%用于毒性实验,剩下10.9%用于其他用途。

以化妆品为例,每年都有上千万只兔子或其他动物,被强迫进行对刺激性、毒性以及变异反应的实验。比如著名的“Draize眼睛刺激性测试”,是用来衡量某种产品对人类眼睛的刺激程度的。兔子是被拿来做这种测试的首选动物,因为它们没有泪水,测试物质不会冲掉。这些兔子被绑起来,下眼睑被拉开,滴入测试物质,然后眼睛立刻被强迫紧闭,好让测试物质的刺激性达到最强。像这样的测试物质包括洗洁剂、发胶和指甲油。许多兔子因为痛苦挣扎、折断了脖子而当场丧命,侥幸活下来的兔子则要承受眼睛刺痛、溃烂、出血甚至失明等痛苦。它们得不到任何治疗,在实验结束后,所有的兔子都会被杀死。有统计数据表明:“每3秒钟就有一只动物死于化妆品实验室。”

以化妆品为例,每年都有上千万只兔子或其他动物,被强迫进行对刺激性、毒性以及变异反应的实验。比如著名的“Draize眼睛刺激性测试”,是用来衡量某种产品对人类眼睛的刺激程度的。兔子是被拿来做这种测试的首选动物,因为它们没有泪水,测试物质不会冲掉。这些兔子被绑起来,下眼睑被拉开,滴入测试物质,然后眼睛立刻被强迫紧闭,好让测试物质的刺激性达到最强。像这样的测试物质包括洗洁剂、发胶和指甲油。许多兔子因为痛苦挣扎、折断了脖子而当场丧命,侥幸活下来的兔子则要承受眼睛刺痛、溃烂、出血甚至失明等痛苦。它们得不到任何治疗,在实验结束后,所有的兔子都会被杀死。有统计数据表明:“每3秒钟就有一只动物死于化妆品实验室。”

以制药为例,每年有400多种新药问世,其疗效如何、有无毒副作用等,都要通过动物实验来检验。而研发一种重大疾病的治疗药物,更要经过反复的动物实验。食用色素从开发研制到走上餐桌,经过了无数动物的生死实验,直到证明食用色素对人完全没有不良影响。另外,通过动物实验进行化肥、农药的安全评价很重要。在各种新农药化合物中,真正能通过动物实验、对人和动物没有危害的只占1/30000。这些实验动物就是人类健康的“挡箭牌”,是科学研究的牺牲品。

据统计,英国每年消耗约300万只动物进行实验,美国约110万只。而中国方面,由于欧美动物权益运动的发展,一些需要做动物试验的药品研发,以及动物实验外包服务逐渐开始转移中国,中国目前每年用于实验的动物高达1000多万只。但事实上,很难统计出每年有多少动物参与各种实验,毕竟没有多少人会在乎一只老鼠的生命。

何为动物实验

动物实验指在实验室内,为了获得有关生物学、医学等方面的新知识或解决具体问题而使用动物 进行的科学研究。动物实验必须由经过培训的、具备研究学位或专业技术能力的人员进行或在其指导下进行。

动物实验常用方法

动物实验常用方法

动物实验方法多种多样,在研究的各个领域内都有其不同的应用,但其中一些基本方法都是一样的,如动物的选择、抓取、固定、麻醉、脱毛、给药、采血、采尿、急救、处死、尸检等。按机体水平不同,动物实验可分为整体实验和离体实验两种,还可进一步具体地分为亚细胞、细胞、组织、器官,整体动物和无损伤动物等水平的实验。按时间长短,动物实验可分为急性实验(2天以内)、亚急性实验(1~4周)和慢性实验(2~6个月或更长时间甚至整个生命期)。(更多)

与动物实验有关的产品

与动物实验有关的产品主要有以下几个部分:

医药──主要是西药,但现在一些中成药制品/制剂也会用动物实验;

化妆品──按照卫生部发布的国家标准 GB7919-87的规定,所有化妆品都必须进行严格的动物测试。该标准适用于在我国生产和销售的一切化妆品原料和化妆品产品。规定所要求的测试大部分都会导致动物死亡,或对动物施以很大伤害,或导致其病变等。

护理、卫生、洗涤和清洁用品──类似化妆品;

食品──主要是农药、食品添加剂、食品新资源和新资源食品、辐照食品、食品工具及设备用清洗消毒剂。

正方观点:生命科学是一门实验科学,必须要有动物实验

在生命科学中,有四个要素:设备、信息、试剂和实验动物。科学家可以用试管、细胞和组织模型来研究分子、细胞等功能,但有的问题,比如消化系统如何与心血管系统互动,或者环境因素如何影响器官等等,只能通过动物实验来完成。

生命科学是一门实验科学,想在相关领域内完全排除动物实验是不可能的,这并非不同的学科发展所能代替的。科学家对生物大分子或进行细胞水平上的研究时,更关注的是它们在个体或更高层次上所表现出的影响,这些都需要进行动物实验。例如,功能基因组学研究中经典的生物模型是:细菌、酵母;非洲爪蟾;小鼠细胞和人类细胞;转基因或基因敲除小鼠。

生命科学是一门实验科学,想在相关领域内完全排除动物实验是不可能的,这并非不同的学科发展所能代替的。科学家对生物大分子或进行细胞水平上的研究时,更关注的是它们在个体或更高层次上所表现出的影响,这些都需要进行动物实验。例如,功能基因组学研究中经典的生物模型是:细菌、酵母;非洲爪蟾;小鼠细胞和人类细胞;转基因或基因敲除小鼠。

在对疾病的认识研究上,由于人类与动物共存了几千年,很多人生的病,在动物身上同样会发生。因此科学家可以利用动物不同的生物学特性将其建成不同的人类疾病动物模型,例如豚鼠对病毒敏感,因此多用于传染病研究;家兔会产生抗体,多用于免疫学研究;狗的神经系统和消化系统很发达,多用于基础医学实验;猫的反射机能与人近似,循环、神经系统发达,多用于做观察各种反应实验等。科学家通过对动物这些生命现象的研究,可以将其推用到人类,进而探索人类的生命奥秘,控制人类的疾病和衰老,延长人类的寿命。

如果没有实验动物,生物医药相关学科的发展不可能达到今天的水平,科学不会是今天的科学,人类社会也不会是现在的面貌。

反方观点:“救老鼠和救孩子哪个重要”,这个问题很无稽

反方观点:“救老鼠和救孩子哪个重要”,这个问题很无稽

动物实验的成本很高,有时候效果也不理想。去年年底,英国《卫报》就曾刊文,引用一组科学家的研究成果,指出“许多动物实验有严重缺陷”,根本不能预测某种药物有多大功效。欧洲替代实验动物法验证中心的托马斯•哈尔顿也指出:“实验过程中,动物可能不会对那些能给人造成伤害的药物有恶劣反应,这些实际上有害的药物就会被认为是安全的。这也就是许多药物在实际使用过程中会出现问题的原因。”

一些对动物实验持反对意见者则直接认为,动物实验在道德上或科学上都没有正当理由。他们认为问“救老鼠和救孩子哪个重要”是无稽的,他们提出另一个角度:“为什么不努力两个都救呢?”“为什么强迫人们掉入只能二选一的罪恶中呢?”动物也是生命个体,它们的生命也应该受到尊重。科学家认为拿活人来做活体解剖不人道,那拿动物做解剖就人道了吗?

第三方:不管实验有没有必要,科学结果最重要

第三方:不管实验有没有必要,科学结果最重要

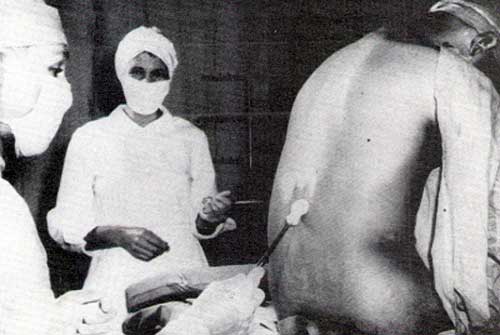

如果说前面的科学家还在顾虑如何兼顾科学探索和维护动物生命价值,这些科学家都不管那么多了。在他们眼中,科学是最重要的,为了得到更准确的结果,他们直接把目光放到了同类身上。他们选择囚犯、奴隶、家人或者弱小国家的人体作为试验品,进行了在外人看来灭绝人性的实验。

科学的本质是要让人类生活得更为美好,他们却以科学之名,给人类带来巨大伤害。他们的这些疯狂行为,也给科学抹上了一层黑雾。(更多)

随着科学的发展,越来越多人已经开始关注实验动物的生存情况了。在医学实验领域有这样一则事例,一名眼科研究生,用大鼠制作白内障模型,为了达到自身对照的效果,分别在大鼠的左右眼采用不同的造模方法,导致大鼠两眼均患白内障,该研究生投往国外专业期刊的论文被退回,并被要求阐述必须采用该做法(使大鼠双目白内障)的合理解释。究其原因,这种做法严重违反了实验动物福利和动物实验伦理要求。

目前在科学界,在动物痛苦与科研需求之间,广获认同的平衡点是3R原则:替代(Replacement):使用低等级动物代替高等级动物,或不使用活体脊椎动物进行实验;减少(Reduction):把使用动物的数量降低到实现科研项目所需的最小量;优化(Refinement):通过改善饲养、实验条件等,尽量减少对动物机体的损伤,减轻它们的痛苦和应激反应。我国科学家也提出了实验动物福利3H理念,包含三个方面:机体健康(be Healthy of body)、生活快乐(be Happy in living)、有益于科研(be Helpful for science),并致力于实验动物福利的技术评价和干预研究。在这一理念下,方法大致有以下几类:

目前在科学界,在动物痛苦与科研需求之间,广获认同的平衡点是3R原则:替代(Replacement):使用低等级动物代替高等级动物,或不使用活体脊椎动物进行实验;减少(Reduction):把使用动物的数量降低到实现科研项目所需的最小量;优化(Refinement):通过改善饲养、实验条件等,尽量减少对动物机体的损伤,减轻它们的痛苦和应激反应。我国科学家也提出了实验动物福利3H理念,包含三个方面:机体健康(be Healthy of body)、生活快乐(be Happy in living)、有益于科研(be Helpful for science),并致力于实验动物福利的技术评价和干预研究。在这一理念下,方法大致有以下几类:

分项科研数据。这是许多科学家提出的建议,旨在减少重复试验。

转基因技术。科研人员可以向动物体内注入适量的人类基因,使动物的生理环境更类似人,从而减少不必要的动物实验步骤。

人造器官。研发新药物时用人造器官取代动物来做实验。目前科学家已经研制出了包括心脏、子宫、血管在内的不下于10种人造器官,这些都可以使一些实验动物免于痛苦。

动物实验替代。德国科学家研发了一种利用小鼠干细胞替代动物实验的方法,在对人类未出生胎儿的毒性方面的研究中,利用小鼠干细胞实验所获得的结果,不仅与用小鼠、兔子、大鼠及豚鼠实体做实验获得的信息一样多,而且成本会低很多。美国科学家研发了一种“人造小白鼠”,它由两个玻璃载片组成,分布着数百个微型白点,里面包含了众多人造酶及人体细胞信息。两个载片合在一起,就可以模拟人体对于化学物的反应。 这样小白鼠就不用为新药物及除皱霜的检测试验而冲锋陷阵了。