一年一度的诺贝尔奖将如期而至。据诺贝尔奖官网消息,2011年诺贝尔奖揭晓仪式将于10月3日起陆续举行。那么今年在生命科学相关领域有哪些科学家有实力冲刺诺贝尔奖桂冠呢?

一年一度的诺贝尔奖将如期而至。据诺贝尔奖官网消息,2011年诺贝尔奖揭晓仪式将于10月3日起陆续举行。那么今年在生命科学相关领域有哪些科学家有实力冲刺诺贝尔奖桂冠呢?

就在全世界翘首企盼的时候,汤森路透(Thomson Reuters)集团于9月21日公布了其一年一度的基于文献计量的预测,给不断升温的诺贝尔奖热潮平添了一把热火。

从2002年汤森路透社首次发表诺贝尔奖预测到现在,一共有21位“引文桂冠得主”荣获诺贝尔奖。虽然并不总是在预测的当年获奖,这种成功率已经是相当惊人了。

汤森路透“引文桂冠奖”首席专家David Pendlebury指出:“在科学社群里,若经过分析和计算,引文可以作为另一种形式的同行评审。一位科学家发表研究成果的被引用次数越多,这位学者在其同行之中、从学术角度的受敬重程度越高,而这可以作为如诺贝尔奖这类奖项的预测指标。汤森路透引文桂冠奖是通过成熟完善的方法评估引用次数及高影响力的论文,并考量诺贝尔委员会可能认为值得认可的发现或主题。”

废话不多说了,以下便是今年汤森路透社预测的生命科学相关领域的引文桂冠得奖者!

Allen J. Bard(美国德克萨斯大学奥斯汀分校生物化学家)

Allen J. Bard(美国德克萨斯大学奥斯汀分校生物化学家)

成就:开发和应用扫描电化学显微镜

百科:扫描电化学显微镜(缩写SECM)基于电化学原理工作,可测量微区内物质氧化或还原所给出的电化学电流。利用驱动非常小的电极(探针)在靠近样品处进行扫描,样品可以是导体、绝缘体或半导体,从而获得对应的微区电化学和相关信息,目前可达到的最高分辨率约为几十纳米。

从左至右分别是:Jean M. J. Fréchet(美国加州大学伯克利分校化学家),Donald A. Tomalia(美国中密歇根大学化学家),以及Fritz Vögtle(德国波昂大学化学家)

从左至右分别是:Jean M. J. Fréchet(美国加州大学伯克利分校化学家),Donald A. Tomalia(美国中密歇根大学化学家),以及Fritz Vögtle(德国波昂大学化学家)

成就:发明及开发树形聚合物

百科:树枝状聚合物是一种人工合成的新型纳米材料,具有天然的纳米尺寸、独特的单分散性、表面多官能团等特点。10多年来,树枝状聚合物在生物医学领域从简单的药物运送载体,到复杂的医疗成像等多个方面都得到了应用,包括纳米级生物传感器、纳米级催化剂等。

Martin Karplus(美国哈佛大学化学家)

成就:生物分子的分子动态模拟先驱

百科:分子动态模拟又称分子动力学模拟(molecular dynamics simulation,MD simulation),是按时间序列描述分子中每个原子的运动轨迹,模拟分子各种层次上的运动行为,探索各种分子内部变化的计算机模拟方法。当前分子动态模拟研究所涉及的领域已经涵盖了生物技术、材料设计、生物芯片等研究前沿和热点。分子动态模拟已成为生物大分子功能研究的重要手段。

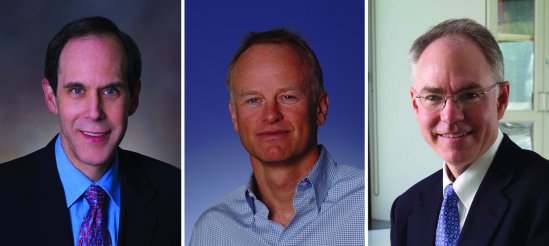

从左至右分别是:Brian J. Druker(美国俄勒冈健康与科学大学肿瘤学家),Nicholas B. Lydon(美国多家生物技术公司包括Granite Biopharma, AnaptysBio和 Blueprint Medicines的创办人),以及Charles L. Sawyers(美国纪念斯隆-凯特琳癌症中心肿瘤学家)

从左至右分别是:Brian J. Druker(美国俄勒冈健康与科学大学肿瘤学家),Nicholas B. Lydon(美国多家生物技术公司包括Granite Biopharma, AnaptysBio和 Blueprint Medicines的创办人),以及Charles L. Sawyers(美国纪念斯隆-凯特琳癌症中心肿瘤学家)

成就:开发出靶向性治疗慢性髓细胞性白血病的革命性治疗药物伊马替尼(imatinib )和 达沙替尼(dasatinib)

百科:慢性髓细胞性白血病是一种造血干细胞恶性疾病。其病程发展较缓慢,临床表现为脾脏肿大、外周血粒细胞显著增多且呈不成熟性,受累细胞系中可检出费城染色体或(和)Bcr/Abl融合基因。

从左至右分别是:Robert S. Langer(美国麻省理工学院化学工程师)和Joseph P. Vacanti(美国哈佛医学院外科教授)

成就:组织工程学和再生医学的先驱研究

百科:组织工程学是应用细胞生物学、生物材料和工程学的原理,研究开发用于修复或改善人体病损组织或器官的结构、功能的生物活性替代物的一门科学。

再生医学是通过研究机体的正常组织特征与功能、创伤修复与再生机制及干细胞分化机理,寻找有效的生物治疗方法,促进机体自我修复与再生,或构建新的组织与器官,以改善或恢复损伤组织和器官的功能的科学。

Jacques F. A. P. Miller(澳大利亚墨尔本大学研究人员)

Jacques F. A. P. Miller(澳大利亚墨尔本大学研究人员)

成就:发现胸腺功能,并在哺乳动物身上鉴别出T细胞和B细胞

百科:T细胞是表达T细胞受体和CD3复合物的淋巴细胞。来源于胚肝或骨髓的原T细胞,在胸腺微环境中分化、发育,成熟后迁移至外周血,继而定居于外周淋巴组织,可介导细胞免疫应答,并辅助机体针对T细胞依赖性抗原产生体液免疫应答。

B细胞其特征性表面标志是膜免疫球蛋白(即B细胞受体),经抗原激活后可分化为浆细胞,产生与其所表达B细胞受体具有相同特异性的抗体,介导体液免疫。

从左至右分别是:Robert L. Coffman(Dynavax Technologies公司副总裁兼首席科学官)以及Timothy R. Mosmann(美国罗彻斯特大学医学中心免疫学家)

从左至右分别是:Robert L. Coffman(Dynavax Technologies公司副总裁兼首席科学官)以及Timothy R. Mosmann(美国罗彻斯特大学医学中心免疫学家)

成就:发现了TH1和 TH2两种T淋巴细胞,以及它们在调控宿主免疫应答中的作用

百科:TH1细胞——Th0细胞在IL-12等细胞因子作用下分化而成,主要分泌IL-2、IFN-γ、TNF等,功能为辅助细胞毒性T细胞分化,介导细胞免疫应答,参与迟发型超敏反应等。

TH2细胞——Th0细胞在IL-4等细胞因子作用下分化而成,主要分泌IL-4、IL-5、IL-6、IL-13等细胞因子,功能为辅助B细胞增殖、分化,介导体液免疫应答,参与I型超敏反应等。

《自然》旗下期刊(Nature Reviews Microbiology)力推微生物学家Carl Woese

《自然》旗下期刊(Nature Reviews Microbiology)力推微生物学家Carl Woese

突出成就:发现了人们之前完全不知道的一类生物,古细菌,引入了物种三域分类系统,现已被视作最能准确反映物种关联度的分类方法。第一个提出可以用遗传信息,特别是根据16S rRNA 的基因序列(之前已被证明高度保守)来给生物分类。在同事Ralph Wolfe的建议下,伍斯通过比对16S rRNA序列发现甲烷生成菌和任何已知的细菌都没有亲缘关系,从此揭开了古细菌的神秘面纱。最终,Woese证明世界上所有的生命都可以被分成三类——细菌,古细菌,真核生物——相比于之前流行的五类学说,这是个巨大的转变。

曾获奖项:麦克阿瑟奖,享有盛誉的列文虎克奖(荷兰皇家科学院颁发)和美国科学院院士头衔。

饶毅推荐两位中药学领域权威获取诺贝尔医学奖

饶毅推荐两位中药学领域权威获取诺贝尔医学奖

屠呦呦

女,1930年12月生于浙江宁波,毕业于北京医学院药学系,历任中国中医研究院中药研究所化学研究室副主任、副研究员。多年从事中药和中西药结合研究。最为突出的贡献,就是带领课题组在发现青蒿素的道路上写下了浓浓的一笔。

成就:发现并提取鉴定出抗疟疾化合物青蒿素

简介:2011年9月顶级期刊《Cell》杂志以《青蒿素:源自中草药园的发现》为题介绍了屠呦呦教授的相关成果。文中提到,在基础生物医学领域,许多重大发现的价值和效益并不在短期内显而易见。但也有少数,它们的诞生对人类健康的改善所起的作用和意义是立竿见影的。由屠呦呦和她的同事们一起研发的抗疟药物青蒿素就是这样的一个例子。从上个世纪90年代末以来,青蒿素作为治疗疟疾的一线药物挽救了无数的生命,其中大部分是生活在全球最贫困地区的儿童。

今年分别获得了有美国“诺贝尔奖”之称的拉斯克奖(Lasker Awards)和GSK生命科学杰出成就奖

张亭栋

张亭栋

男,1932年11月生于河北吴桥,毕业于哈尔滨医科大学,曾任哈尔滨医科大学附属第一医院中医教研室主任、教授。重点研究血液病,承担白血病的中西医结合治疗与疗效的机理研究,发表有关癌灵1号治疗M3型白血病及其它学术论文上百篇。奠定了人类今天的认识:三氧化二砷可以治疗急性早幼粒白血病。

成就:发现砒霜中三氧化二砷对白血病治疗作用

今年与屠呦呦一起共同获得了GSK生命科学杰出成就奖。