英国研究人员发现,森林气体排放由生物钟驱动

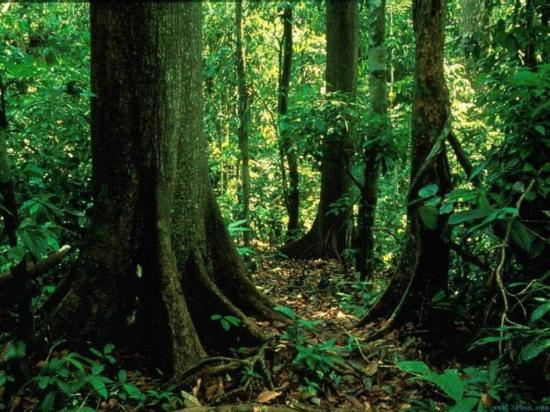

英国一项新研究发现,生物周期节律控制植物挥发性气体排放,这为解决大气模型难题开辟了道路。研究结果来自兰卡斯特大学尼克.休伊特博士领导的国际团队对森林异戊二烯排放的研究。异戊二烯是一种包括热带雨林树木、桉树和棕榈树等许多植物物种都会发出的、自然发生的挥发气体。该文章的共同作者 Malcolm Possell博士表示, 异戊二烯有助于保护植物免受环境压力以及食草作用,在大气中以氮氧化合物形式的化学反应形成地面臭氧。他是悉尼大学的生源挥发性有机化合物(VOCs)专家。异戊二烯是植物挥发的数千种不同成分中的一种。然而它极其重要,因为它在全球VOC排放中大约站40-45%的比例。该研究调查在自然雨林地区和马来西亚沙巴州棕榈种植园控制化合物和颗粒形成的因素,研究结果发表在了《自然地球科学》杂志上。

异戊二烯分子结构

为了研究异戊二烯对地面生成臭氧的影响,研究人员测量来自在树冠内以及树冠之上的叶子和树枝水平。他们很意外的发现,异戊二烯排放受树冠生物周期规律控制。

“很多植物过程,比如光合作用以及叶子中的气孔闭合都受到这种自然生物钟的控制。”Possell解释说。

“我们知道这种过程在叶子和嫩枝发生,我们并不认为会在树冠发生作用。”

研究人员先前认为在树冠无法观察到生物周期节律,原因是大气层化学作用的影响以及如此多的物种都有自身的生物钟。因此,信号是“平滑”的,造成总体格局难以被观察到。但是这项研究发现生物周期节律以非常大的印记运作,并控制异戊二烯排放。当研究人员将生理节奏种质作为全球大气化学和运输的考虑因素,他们发现臭氧浓缩物和自然中观察到的更一致,而不是如模型预测的那样。

“这个研究让我们对异戊二烯排放过程有了更综合的了解。” Possell表示。“现在我们能更好地预测臭氧浓聚物,特别是在全球的敏感地区。”先前研究已经发现正排放的异戊二烯数量、氮氧化合物以及形成的臭氧数量之间的强烈联系。如果异戊二烯或者是氮氧化合物相对另一种数量小,能明显限制臭氧形成。

“大多数氮氧化合物是氧化过程产物,这意味着在城市地区其浓度更高。”Possell解释说。

“臭氧水平上升还是下降取决于背景污染水平。”亚历山大.阿奇博尔德表示。他是剑桥大学的大气化学家,没有参与该研究。

“在偏僻的污染水平低的地区,生理节奏控制增加臭氧水平。但是在温暖的、受到严重污染的地区,生物节奏周期降低臭氧水平。” 阿奇博尔德在《自然地球科学》一个独立的评论中指出。

“这种大气化学的生物钟的意义是可能证明那些异戊二烯排放强烈地区受到的影响最大。”

该研究是一些国际研究组织进行的,英国国家环境研究委员会资助的氧化剂和颗粒光化学过程(or OP3)项目的一部分。

相关英文论文摘要:

Ground-level ozone influenced by circadian control of isoprene emissions

The volatile organic compound isoprene is produced by many plant species, and provides protection against biotic and abiotic stresses1. Globally, isoprene emissions from plants are estimated to far exceed anthropogenic emissions of volatile organic compounds2. Once in the atmosphere, isoprene reacts rapidly with hydroxyl radicals3 to form peroxy radicals, which can react with nitrogen oxides to form ground-level ozone4. Here, we use canopy-scale measurements of isoprene fluxes from two tropical ecosystems in Malaysia—a rainforest and an oil palm plantation—and three models of atmospheric chemistry to explore the effects of isoprene fluxes on ground-level ozone. We show that isoprene emissions in these ecosystems are under circadian control on the canopy scale, particularly in the oil palm plantation. As a result, these ecosystems emit less isoprene than present emissions models predict. Using local-, regional- and global-scale models of atmospheric chemistry and transport, we show that accounting for circadian control of isoprene emissions brings model predictions of ground-level ozone into better agreement with measurements, especially in isoprene-sensitive regions of the world.