导读:流感病毒是一种造成人类及动物患流行性感冒的RNA病毒,在分类学上,流感病毒属于正黏液病毒科,它会造成急性上呼吸道感染,并借由空气迅速的传播,在世界各地常会有周期性的大流行。病毒分子内部包含7或8条RNA遗传片段,这些单股负链与核蛋白结合后缠绕成高密度的核糖核蛋白体。

流感病毒分子

科学家在不同生物体中发现数10种核酶(Ribozyme),既有切割型又有剪接型,它们不仅能催化自身反应又能催化其它分子反应。核酶的化学本质是RNA,鉴于RNA作为遗传信息载体的同时又能行使催化功能,生命起源自然从DNA和蛋白质的争论中归属在RNA分子上。

1986年,哈佛大学的教授在Nature期刊上提出了“RNA世界”的进化学说。他认为,生命起源的早期存在一个纯粹的RNA分子系统,部分RNA行使催化功能让RNA遗传信息进行自我复制。由于RNA能够复制和保存,所以此系统能够生存和进化下来。在进化的过程中,RNA遗传信息载体的功能让结构更稳定的DNA代替,而催化功能由催化活性更强的蛋白质取代,真正的生命系统就此诞生。

病毒是一类具有核酸分子(RNA或DNA)的非细胞生命体。法国生物学家Patrick Forterre认为,病毒处在物种进化的中心位置,其它物种的DNA来源于病毒。不稳定的RNA分子决定了它们在原始细胞中极易形成分裂片段,蛋白质包裹这些RNA片段形成了原始病毒。受到该病毒感染后,原始细胞合成了降解外源RNA的蛋白质,这就是细胞降解外源RNA机制的起源。为了适应寄生生活,病毒不断进化出更稳定的基因组,单链RNA被双链DNA所取代。遗传物质稳定后,病毒能够在寄主体内繁殖下去,并逐渐取代宿主RNA成为胞内唯一的遗传物质。所以细胞DNA来源于病毒DNA,细胞核源于病毒。

从病毒进化学说上看,细胞DNA从病毒DNA获取后不断地进行组装、转座等遗传事件,最终形成结构严密的染色质。相比于病毒RNA或DNA,细胞DNA具有遗传信息量大、装配精密等特点,因而成为主要的生命体。病毒本身不能代谢,必须通过寄生生活完成繁殖,而这种生活方式必然给寄生细胞带来损伤。在应对寄主细胞不断进化的排异系统时,遗传变异则是病毒的生存法则。

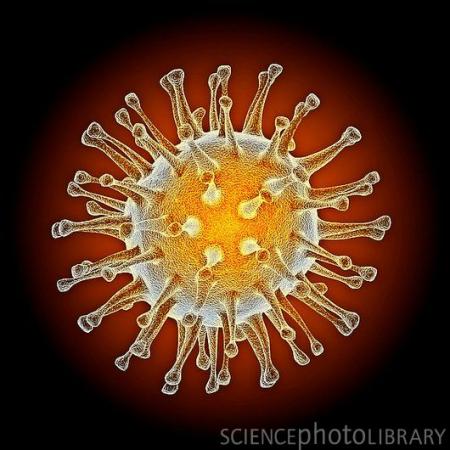

流感病毒感染人类和其它动物,并在短时期内造成流行性疫情,因为免疫系统不能识别变异速度极快的流感病毒。多片段RNA组成的流感病毒出现碱基突变、片段重组等遗传事件,旧的抗原簇被“隐匿”后往往能逃避免疫系统的“侦查”。流感病毒RNA结合在核蛋白上形成稳定的遗传物质,从而避免了不稳定RNA向DNA地转变,把进化状态定格在RNA分子上。如果说病毒DNA成就了细胞DNA的进化优势,流感病毒RNA无疑是RNA起源的“守护者”。

病毒进化学说是在RNA起源学说的基础上分析病毒的进化地位和进化历程。该学说认为病毒是原始细胞甩出去的“生命形式”,不是所有RNA被蛋白质包被后都能成为病毒,编码蛋白满足寄生生活的核酸蛋白体才有可能成为病毒。流感病毒RNA可编码出病毒复制和吸附功能的蛋白质,换句话说,流感病毒是原始细胞一次成功的“抛甩”。此外,流感病毒RNA是多段分布的,因为片段之间可发生遗传重组,高突变的流感病毒才不会被进化淘汰掉。RNA起源促使流感病毒的形成,后者见证了遗传物质由RNA向DNA转变。某种意义上说,流感病毒正在演绎RNA起源学说。

流感病毒飞沫传播机理

如果两个H1N1流感病毒的表面蛋白(血凝素以及神经氨酸酶)达到活性的微妙平衡,可使病毒变得有能力经飞沫传播。

研究人员利用流感病毒反向遗传学(一种基因工程方法,用于控制流感病毒基因的组合),将2009年流行的H1N1流感病毒的神经氨酸酶基因,加入这一株流感病毒,所得出的新病毒株,具有经由飞沫传播的能力。

多种流感病毒被一种新抗体中和

美国科学家最新发现了一种可中和30种流感病毒的抗体,这为寻找流感的通用治疗方法以及研制新型流感疫苗等提供了新线索。

中和抗体CH65能黏附在流感病毒表面的蛋白质“血凝素”上,从而中和流感病毒的毒性,阻断病毒入侵人体细胞。

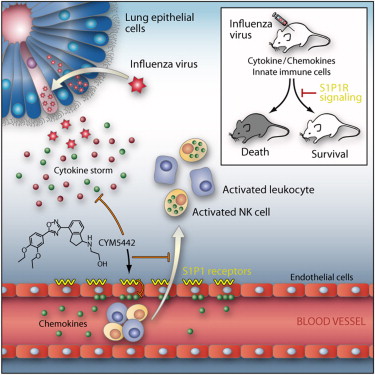

流感病毒致死机理

美国斯克里普斯研究所的科学家最新研究发现了流感病毒使感染者病重甚至死亡的机理。流感致死的免疫过程称为“细胞因子风暴”,可以预测病毒感染过程的发病率和死亡率,其被认为是1918-1919 年间世界大流感和近来猪流感、禽流感爆发的主因。

利用遗传学和化学手段研究细胞表面受体S1P1,他们意外地发现当控制血管壁内皮细胞的S1P1受体时,会影响细胞因子的释放。而之前科学家猜想细胞因子释放是通过位于肺部的受病毒侵染细胞发生的。

推荐阅读:流感病毒飞沫传播机理