导读

导读

上海地铁十号线发生追尾事故

今天下午2点45左右,上海地铁10号线发生列车追尾事故,在事故现场,被追尾的列车后驾驶室玻璃碎裂,列车车厢连接处变形、鼓起,车身微微向右倾斜,隧道里的地面上血迹斑斑,地上散落着一些带着血迹的纸巾和杂物。

根据上海地铁发布的最新消息,目前事故伤员总数上升到260人,无重伤,无死亡。公安、消防、地铁技术等相关工作正在事故现场进行勘查。

郭美美事件加剧血荒

郭美美事件加剧血荒

近期,全国多个地区血液告急,出现血荒。血荒往年也出现过,但今年与往年同期相比,更为严重。究其原因,郭美美事件对其产生了一定影响。6月份,郭美美在网上炫富,被媒体炒得沸沸扬扬,使得红十字会遭遇前所未有的信任危机。公众对红十字会的不信任进而表现为对红十字会血站的不信任,他们原本就存在的对“献血无偿、用血有偿”的质疑得到进一步强化,进而加剧血荒。

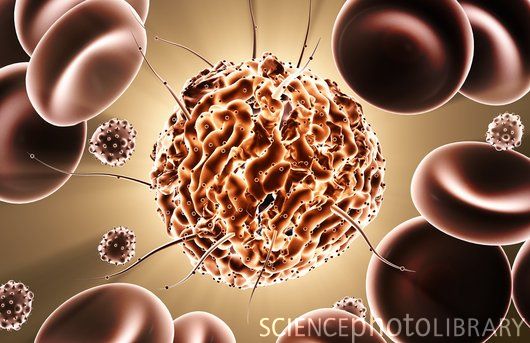

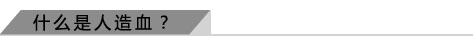

“人造血”是替代人的血液的各种人造物的总称。

“人造血”是替代人的血液的各种人造物的总称。

在人体中,血液是一种复杂的物质,红细胞、白细胞、血小板和血浆是血液中最关键、最基本的成分,每一种成分对于维持人的生命都至关重要。其中白细胞主要负责对抗疾病;血小板让血液凝结成块;红细胞通过血红蛋白运送氧气;血浆主要是运载血细胞,运输维持人体生命活动所需的物质和体内产生的废物等。

血液具有很大的复杂性,所以目前研制出来的“人造血”都无法同时具备这四种物质,无法完全替代人血,科学家所进行的研究主要是研发出某种血液成分的替代品。

一种人造的、纯白色的、状似牛奶的液体,被称作“携氧治疗剂”,其携带的氧气量是我们自身血液携氧量的50倍。

它完全由全氟化合物(PFCs)合成,其化学特性类似于不粘锅的聚四氟乙烯。PFCs具有很高的气体和液体相溶性,配合输氧设备的使用,让血液能携带比普通情况下多出许多倍的氧气,比基于血色素的血液替代品携氧能力更快更强。

我国人口众多,每年血液消耗量以千吨计,但义务献血获得的血量仍显不足,供血一直比较紧张。另外,经血源传染的病例也不在少数。因此,我国也在积极进行人血代用产品的研究。

正在研发“人造血液”的北京一家生物公司技术负责人告诉《北京科技报》, “人造血液”其实就是一种血红蛋白,这与红细胞内的成分相同,但它表面没有抗原,所以不存在配型问题。

英国科学家计划利用人类胚胎干细胞制造血液,这项研究计划为期三年。他们将从人工受精手术用剩的胚胎抽取干细胞,制造血液,然后替一些志愿参与试验的人士进行输血。如果成功,将可救回包括交通意外伤者以至战场士兵等千千万万人的性命,亦将为目前依赖捐血者作为供应来源的输血服务带来革命性的变化。

美国科学家已成功研制出“人造血”,最快能在5年内用于救治在战场上受伤的美军士兵。他们采用基因工程技术,从脐带中提取细胞,利用机器模拟骨髓造血机制,产生大量可用红血球,由此造出人造血。这个项目名为“血液嫁接”(blood pharming),是由五角大楼下属研究机构——国防高级研究计划局(DARPA)于2008年发起,旨在造血用以治疗偏远战场上的美军士兵。

血液是身体健康与生命勃发的源泉,就健康的成年人而言,血液占其体重的8%,失血20%就会休克,超过40% 就会生命不保。人工献血虽然对抢救生命有效,但难以保存,而且有潜在的污染危险。血源紧缺是世界各国面临的难题,人造 血液有望缓解这个难题。

人造血安全吗?

今年4月,美国《科学》杂志的网站上刊登了关于“使用血液替代品患者的跟踪调查”。调查人员对1998年以来 美国FDA(食品药品管理局)、媒体以及学术期刊等发表的数据进行统计后发现:1927个使用血液替代品的患者中有164 人死亡,而使用正常血液的参照组1784人中有123人死亡,前者死亡率比后者高出很多;在治疗期间,使用血液替代品 的患者中,59人曾有心脏病发作的现象,而参照组只有16人。

神奇的“塑料血”

英国科学家还推出了一种“塑料血”。它由英国谢菲尔德大学的研究人员开发,类似浓稠的糨糊,将其溶于水 后就可以给病人输血。这种新型人造血由塑料分子构成,这些分子的大小和形状都与血红蛋白分子类似,还可携带铁原子,像 血红蛋白那样把氧输送到全身。研究人员说,由于制造原料是塑料,这种人造血轻便易携带,不需要冷藏保存,使用有效期长 ,工作效率比真正的人血还高,而且造价较低。

法国成功开展首例人造血人体试验