导读:自一些公司陆续推出端粒长度可检测人的寿命长短之后,端粒检测一直争议不断,有支持的,有担忧的,也有一些自科学界的批评,其中包括2009年诺贝尔奖共同获得者卡萝•格蕾德(Carol Greider)的严厉批评。那么,什么是端粒?端粒长度分析究竟是一种什么样的检测?是否真的如商家所宣称的可以预测健康与疾病,还预知寿命?

研究进展

Molecular Psychiatry:研究表明压力可致儿童端粒缩短

Molecular Psychiatry:研究表明压力可致儿童端粒缩短

端粒的结构和功能

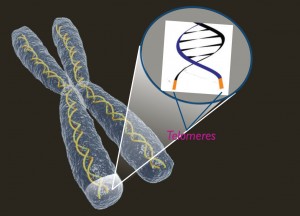

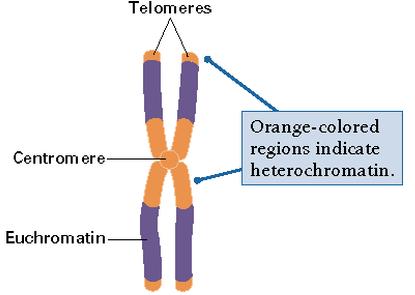

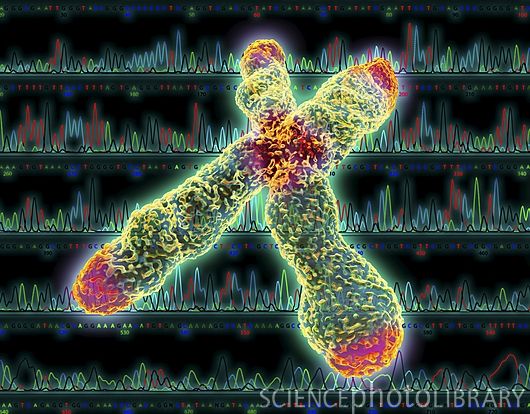

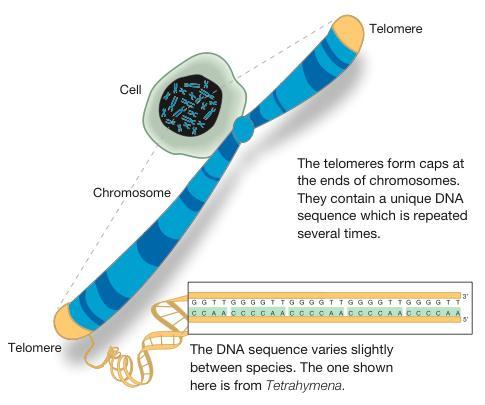

端粒(tolemere)是染色体末端的DNA重复序列。端粒是染色体末端的一种特殊结构,在正常人体细胞中,可随着细胞分裂而逐渐缩短。把端粒当作一件绒线衫袖口脱落的线段,绒线衫像是结构严密的DNA。排在线上的DNA决定人体性状,它们决定人头发的直与曲,眼睛的蓝与黑,人的高与矮等等,甚至性格的暴躁和温和。

研究发现,端粒结构的完整性对细胞的存活十分重要。因为端粒不仅仅只有端粒DNA,还有结合在DNA上一些专门蛋白、甚至一些小的RNA共同的形成特殊结构,像鞋带的塑料头,保护染色体DNA不至于被降解。

如果端粒结构被破坏(比如结合端粒DNA的蛋白出现问题了,或者是端粒DNA由于磨损缩短到一定程度导致那些蛋白无处结合),那么就会造成染色体末端DNA“断茬”暴露出来,细胞会认为这是是染色体受到断裂损伤。两条链完全断开是一种极其严重的损伤,细胞的第一反应往往是让分裂进程完全停止下来,对短端实施抢修;然而由于染色体末端的这种“断裂”极其难修,绝大多数情况下细胞会放弃修复,并启动死亡预案,让细胞走向衰老和死亡。偶尔,恰巧有两个以上的染色体末端都暴露了,总是有那么很少数的细胞会耍个小聪明,把两个失去端粒的染色体断端接上,专业上叫染色体末端融合,从表面上看似乎没有 “断茬”了,细胞还可以继续存活或生长、分裂,但是这一“小聪明”却给细胞带来很多额外的麻烦和问题,更糟糕的是,还为后来的细胞癌变埋下伏笔。

生物探索推荐:

端粒DNA长度分析真能预测寿命吗?

一个人最起始端粒DNA的长度从他(她)还是在子宫里时就决定了。不同的人之间的端粒DNA长度差异还是比较大的,最长可达到2万个碱基对,最短可以3000个碱基对。

从整体趋势上讲,端粒DNA长度和人的年龄确实存在密切的关系。比如,老年人群的端粒DNA整体上要比年轻人的短;长寿人群的DNA要比短寿人群长;每一个具体的个人,其端粒DNA都会随着年龄的增长而磨损缩短,一般每年50-100碱基对的速度进行,但是,这种变化关系并非完全同步,比如,人在刚出生的5年内,端粒DNA的磨损速度最快,可以是正常速度的4倍,但是随后逐步减慢并相对稳定下来,到了60岁以后就变化更慢了。此外,端粒DNA的磨损速度还受到一些环境因素的影响,比如长期慢性的紧张和压力,还有一些引起DNA损伤的因素,如氧化应激、射线,甚至吸烟等。

基于这些观察和研究获得的认识,人们提出或“生物年龄”的概念,认为端粒DNA长度可能是一个“生物学标志”(biomarker)反映一个人真实的衰老进程。更有人大胆地提出,端粒DNA可能是一个“生物时钟”以倒计时的方式在计算着人的寿命。但是,这些概念目前还只是停留在“假说”层面,尚缺乏充分的证据支持,甚至存在一些争议。很多来自不同研究人员的研究结果呈现明显的不一致,有些甚至结果完全相反。

人体的体细胞虽然有寿命,但是这些体细胞都在不停地死亡与更新,体细胞的衰老寿命并不一定能代表一个整体人的寿命。

端粒DNA长度检测带来伦理问题?

对待端粒DNA长度检测问题上,大家不免担忧,认为“端粒DNA检测打开了潘多拉盒子”,将带来很多伦理问题。我认为,这种担忧的前提是:端粒DNA检测确实可以预测人的“生命长度”;而实际上,由于端粒DNA长度与人的寿命之间的关系还没有确定的结论,更缺乏确定的对应关系,因此这项检测本身并不能给人们真实地提供太多确定的信息,所以也无所谓打开“潘多拉盒子”,那些所谓的伦理问题其实还都是伪问题。这种检测带来一些负面的影响是会有的的,如给被检测对象带来不必要的紧张和压力,同时为伪保健药商提供了牟取暴利的商机,以及医疗健康保险公司也会由此调整政策或抬价…等等,那要归结于商家和利益相关部分科学家的误导性宣传和公众的对这项检测作用的误解所引起的;其实单独一个端粒DNA检测还不能揭示什么,至少目前还无法打开“潘多拉盒子”,也就根本谈不上释放出什么要命的“魔鬼”。

生物探索推荐:端粒长短能否预测人的寿命?