导读:世界卫生组织(WHO)昨日确认,野生1型脊髓灰质炎病毒在巴基斯坦全国范围内传播,这种病毒目前在中国被发现。

最新发展动态

截至9月13日,巴基斯坦已经报告了84例脊灰炎病例,比去年同期多了几乎一半。基于这些原因,世卫组织认为巴基斯坦野株脊灰炎病毒进一步向其他国家扩散的风险较高。世卫组织建议,近期准备前往巴基斯坦或从该国出发的旅行者均需进行免疫接种。

世界卫生组织说,巴基斯坦出现的野生1型脊灰病毒(WPV1)和中国新疆发生的脊灰疫情病例病毒之间有基因联系。世卫组织提醒亚洲和东地中海国家加强脊灰炎的监控,要具备迅速检测出传入病毒的能力,并立即采取应对行动。

此前,中国卫生部新闻发言人邓海华在例行发布会上表示,截至9月7日,新疆卫生厅累计报告9例脊髓灰质炎确诊病例,其中1例死亡,其余8例仍在治疗和康复之中。

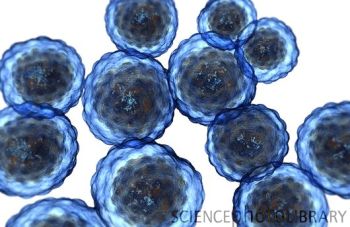

脊髓灰质炎(poliomyelitis 以下简称polio)又名小儿麻痹症,是由脊髓灰质炎病毒引起的一种急性传染病。临床表现主要有发热、咽痛和肢体疼痛,部分病人可发生弛缓性麻痹。流行时以隐匿感染和无瘫痪病例为多,儿童发病较成人为高,普种疫苗前尤以婴幼儿患病为多,故又称小儿麻痹症(Infantile paralysis)。

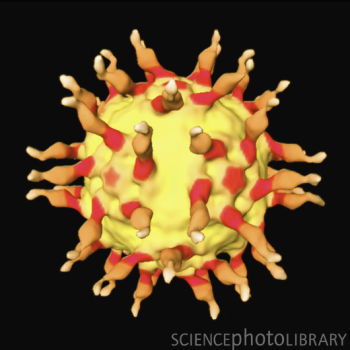

脊髓灰质炎病毒是一种体积小(22~30nm),单链RNA基因组,缺少外膜的肠道病毒。按免疫性可分为三种血清型,其中Ⅰ型最容易导致瘫痪,也最容易引起流行。

病毒通过宿主口咽部进入体内,因其耐酸故可在胃液中生存,并在肠粘膜上皮细胞和局部淋巴组织中增殖,同时向外排出病毒,此时如机体免疫反应强,病毒可被消除,为隐性感染;否则病毒经淋巴进人血循环,形成第一次病毒血症,进而扩散至全身淋巴组织中增殖,出现发热等症状,如果病毒未侵犯神经系统,机体免疫系统又能清除病毒,患者不出现神经系统症状,即为顿挫型;病毒大量增殖后可再次人血,形成第二次病毒血症,此时病毒可突破血脑屏障侵犯中枢神经系统,故约有1%患者有典型临床表现,其中轻者有神经系统症状而无瘫痪,重者发生瘫痪,称瘫痪型。

(一)灭活疫苗(IPV)优点是安全,一般用于免疫功能缺陷者及其家庭成员,也可用于接受免疫抑制剂治疗者;缺点是价格较昂贵,免疫维持时间较短,且需重复注射,肠道不能产生局部免疫能力。

(二)减毒活疫苗(OPV)优点是使用方便,95%以上的接种者产生长期免疫,并可在肠道内产生特异性抗体sIgA,使接触者亦可获得免疫效果;但由于是活病毒,故如用于免疫功能缺陷者或免疫抑制剂治疗者可引起瘫痪。中国从1960年开始自制脊髓灰质炎减毒活疫苗,一种是三型单价糖丸;另一种是混合多价糖丸,为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型混合物。目前普遍采用此型疫苗,在-20℃可保存2年,4~8℃保存5个月。一般首次免疫从2月龄开始,连服3次,间隔4~6周,4岁时再加强免疫一次。服糖丸后2小时内不能喝过热开水或饮料,也不给喂奶,以免影响效果。极少数小儿用后可发生疫苗相关性麻痹性脊髓灰质炎。

一旦发现病人,应自起病日起至少隔离40天患者衣物用具应煮沸或日光下曝晒2小时消毒。密切接触者,应连续观察20天,未服过疫苗者可注射丙种球蛋白0.3~0.5ml/kg。做好日常卫生 经常搞好环境卫生,消灭苍蝇,培养卫生习惯等十分重要。本病流行期间,儿童应少去人群众多场所,避免过分疲劳和受凉,推迟各种预防注射和不急需的手术等,以免促使顿挫型感染变成瘫痪型。

虽然各国目前仍继续脊髓灰质炎病毒疫苗的接种,但对于一直使用减毒活疫苗的国家和地区,他们却面临一个艰难的选择:是否现在应该放弃使用口服的减毒活疫苗转而使用灭活疫苗呢?虽然灭活疫苗可能更安全,但是其价格较减毒活疫苗更昂贵,由于需要注射进行接种,更需要专业人士。

无论是发达国家还是发展中国家,这样的转型将可能带来疫苗接种覆盖面积缩小的后果,从而可能导致小儿麻痹症再度流行。