牛环形泰勒虫(Theileria annulata)病:又称血孢子虫病或称焦虫体,一种寄生性原生虫病,是由环形泰勒虫寄生于奶牛的血液的红细胞和单核巨噬细胞系统引起的一种急性原虫病。牛在患病之后,出现精神异常,采食量减少,体温升高,产奶量大幅下降的现象。半胱氨酸蛋白激酶(CPs)是一种蛋白水解酶,其在原生虫发病过程中起着十分重要的作用,然而牛环形泰勒虫中的半胱氨酸蛋白激酶(TaCP)在发病过程中所发挥的作用,一直不甚明了。目前,有篇文章的作者通过酵母双杂交的技术,筛选到了牛的B细胞中与TaCP互作的蛋白,为该病的发病机理做了进一步的阐释。

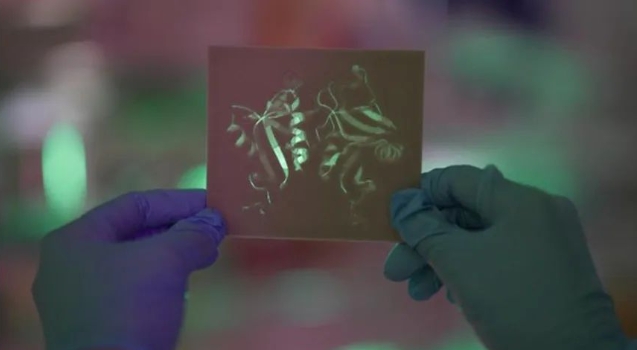

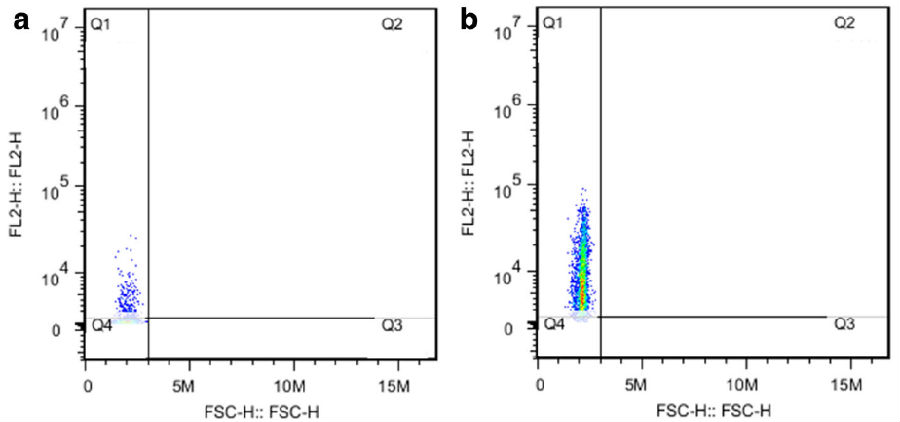

筛库之前是要构建牛的B细胞cDNA文库,作者先利用多克隆抗体分离得到PBMCs,随后用流式细胞计数的方法检测PBMCs中B细胞的纯度,结果显示纯度为21.8%。随后利用anti-PE MicroBeads孵育PBMCs,得到纯化后的B细胞,其纯度为95.3%。最后将所得到的B细胞进行cDNA文库的构建。

a图:PBMCs中B细胞纯度的检测;b图:纯化之后B细胞的纯度检测

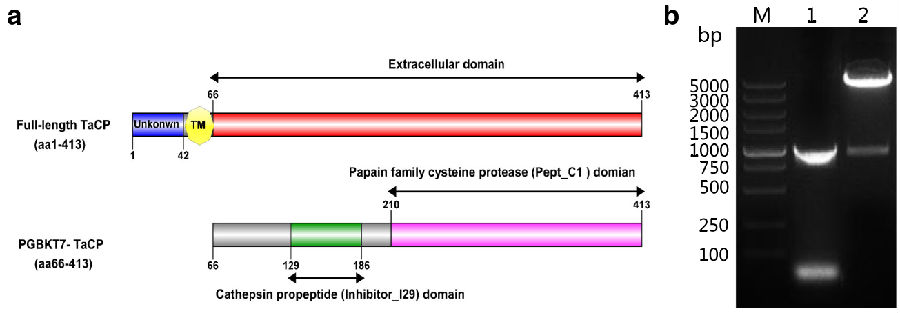

构建好文库质粒之后,就开始构建pGBKT7-TaCP的重组质粒。通过SMART软件分析,可知TaCP的cDNA序列共编码413个氨基酸,其中第66-413号氨基酸为功能区域,将功能区域对应的基因序列(1044bp)重组到BD质粒上,构建pGBKT7-TaCP质粒。为了检验构建载体是否成功,采用酶切跑胶的方式进行验证,结果显示载体构建成功。

a:TaCP的基因结构图;b:pGBKT7-TaCP重组质粒的酶切跑胶图,1号泳道为阳性对照,2号泳道为pGBKT7-TaCP重组质粒

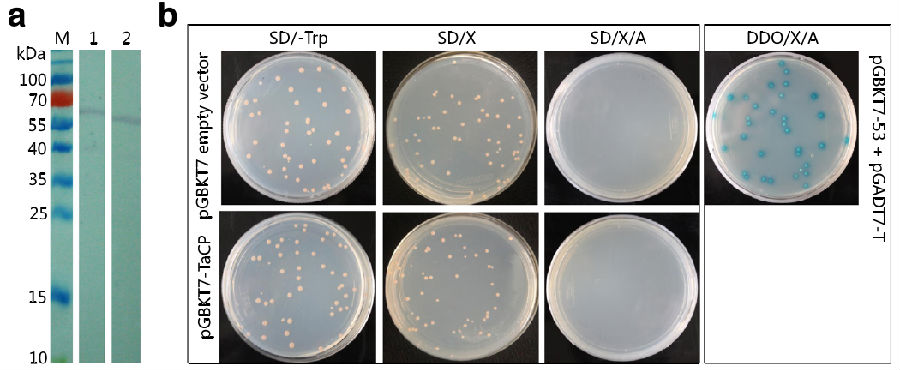

构建好pGBKT7-TaCP重组质粒之后,就是要检测该质粒在酵母细胞中的表达情况、是否存在细胞毒性以及自激活现象。作者利用western blot的技术,检测重组质粒的表达情况;利用单转酵母的方式检测是否存在自激活。Western的结果显示该重组质粒在酵母中得到了表达(重组质粒所表达蛋白约为60 kDa)。单转酵母的结果显示,在SD/X和SD/-Trp的平板上有酵母的生长,说明不存在细胞毒性,而在SD/X/A的平板上没有酵母生长,从而说明不存在自激活的现象。

a:Western检测重组质粒的表达,1号泳道pGBKT7-TaCP,2号泳道为pGBKT7-53。b:pGBKT7-TaCP单转酵母检测细胞毒性和自激活

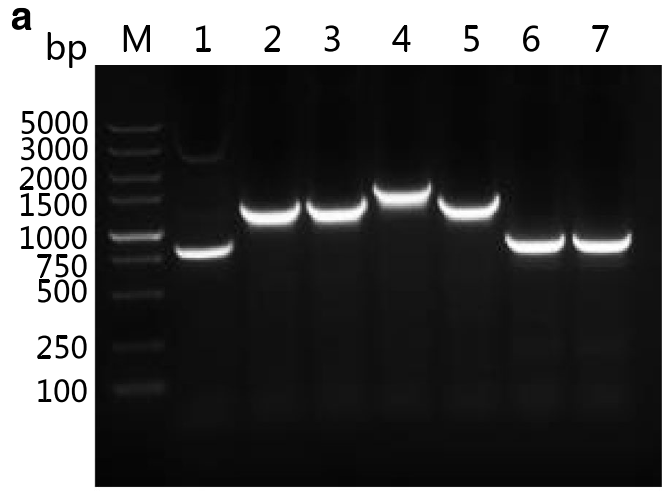

在构建好AD和BD质粒后,就可以进行筛库工作。在QDO/X/A的平板上,作者共得到7个阳性克隆,随即抽提质粒,用pGADT7-F/R引物扩增出插入片段,跑胶鉴定插入片段的大小。为了确认是否真的存在互作,作者将这7个阳性克隆的质粒重新进行共转,检测互作现象。结果显示,有2个克隆仍存在互作。

a:7个阳性克隆插入片段的PCR电泳图。b:7个阳性克隆重新共转确认阳性

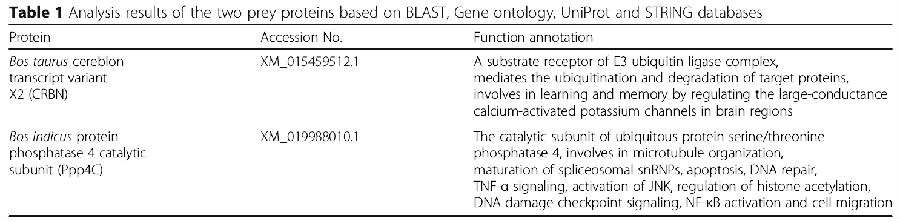

作者随后将最后得到的2个阳性克隆进行测序,并在NCBI上序列分析。

其中一个克隆为Bos taurus cereblon tran variant X2(CRBN,XM_015459512.1)。

另一个克隆为Bos indicus protein phosphatase 4 catalytic subunit (Ppp4C, XM_019988010.1)。

据报道,CRBN与人类的学习和记忆存在相关性,和AMPK互作参与能量平衡间的调节,甚至还与细胞间压力的传导相连。Ppp4C在脊椎动物和非脊椎动物间具有高度的保守性,参与细胞成核过程,微管的形成以及有丝分裂中纺锤体的形成。Ppp4C通过去磷酸化NF-κB和JNK,参与细胞间信号的传导。

两个阳性克隆在NCBI上注释的功能介绍

这是通过酵母双杂的技术,首次报道与TaCP互作的两种蛋白:CRBN和Ppp4C。这将有利于我们更好的理解T. annulata与宿主细胞之间的相互作用,同时也为治疗和防御该寄生虫病做出了一定的贡献。

参考文献

Shuaiyang Zhao, Guiquan Guan, Junlong Liu, Aihong Liu. ,et al.Screening and identification of host proteins interacting with Theileria annulata cysteine proteinase (Ta CP) by yeast-two-hybrid system. Parasit Vectors. 2017 Oct 30;10(1):536.

- END -

本文系欧易生物原创

转载请注明本文转自欧易生物