最近一篇关于《造化弄人!被称为阿尔兹海默氏病元凶的β淀粉样蛋白竟有可能是大脑的抗菌斗士|科学大发现 》

因为新奇的观点和有趣的文字,将阿尔兹海默病的重要角色Abete淀粉样蛋白有一次推向了新的研究方向。

不过笔者深入研究了一番,觉得这个研究本身还有许多问题,文章有严重的误导性。

论文主要观点

将Abeta从杀死神经细胞的角色切换成了保护神经细胞的角色。其能够发挥类似抗菌肽的功能,将入侵神经细胞的微生物如细菌、真菌等包裹形成聚集体。为此提出一个治疗AD的方案,开发针对入侵神经细胞微生物的疫苗。

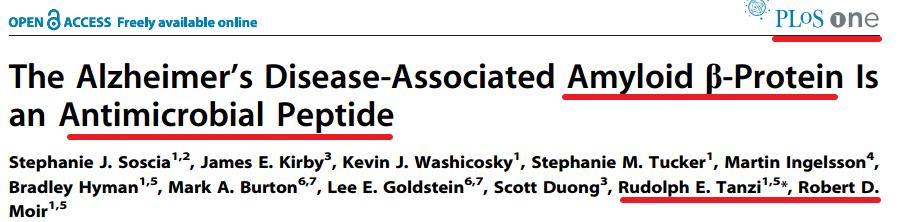

1. 研究的发展说明不是很新

任何一个研究都有它的发展过程,其实关于这个研究从2010年的Plos one 到2016的Sci Transl Med,都是出自同一个实验室。因为如果一个研究非常有潜力,许多论文会相继涌出,但是跟进研究却不是很多。有一个类似的现象,就是两种病毒(influenza A virus和herpes simplex virus)能够被Abeta抑制。

所以这个发现是很有趣,但不是非常新。

2.研究的结论并不突破

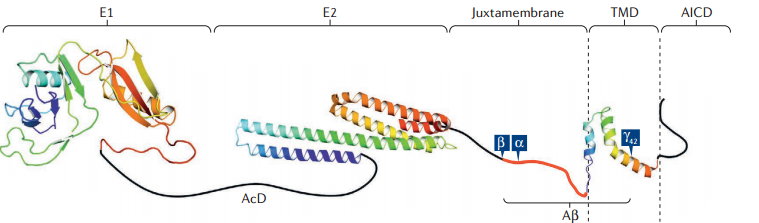

虽然Abeta被认为导致AD疾病的原因,但是其本身的生理功能一直在研究。。在一篇Nat Rev Neurosci的综述:”Not just amyloid: physiological functions of the amyloid precursor protein family.

(并非只是淀粉类---前体类蛋白的生理功能)“的报道中就总结了APP本身作为一种保守的蛋白具有的生理功能。通过APP的敲除鼠研究发现这类蛋白缺失会导致小鼠致死,也就表明这些蛋白本身在体内时有功能的。进一步地研究发现他们在神经发育,突触形成和功能,脑损伤和神经保护过程中都发挥重要作用。所以Abeta能够引起免疫反应也有相关报道。

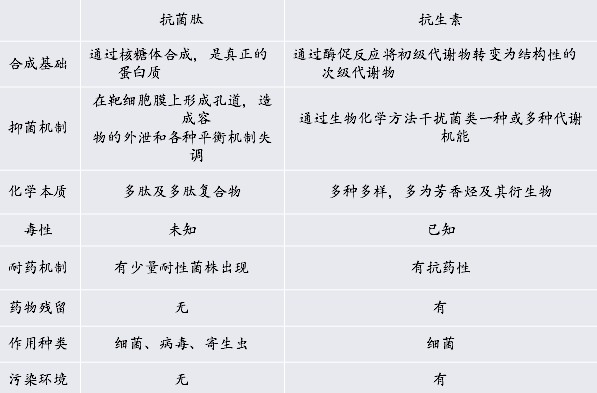

3. 抗菌肽的说法有问题

早就研究表明类似的

2008年就有研究tau蛋白就有类似抗菌肽的功能,只是说法更为严谨。证明了tau蛋白的部分序列可以作为研究抗菌肽的研发模板。(“Binding sites on tau proteins as components for antimicrobial peptides.”)

抗菌肽是通过作用于细菌细胞膜而起作用的,在此基础上,提出了多种抗菌肽与细胞膜作用的模型。但严格地说,抗菌肽以何种机制杀死细菌至今还没有完全弄清楚。在膜上形成跨膜的离子通道,破坏了膜的完整性,造成细胞内容物泄漏,从而杀死细胞。

所以称Abeta为一种抗菌肽还是有些问题的。

4.大脑中的微生物导致AD?

文中的观点关于大脑中没有细菌,这个论点很有问题。虽然有脑血屏障,但是其也受细菌的侵染是早就有的,而且也有抗菌肽能够发挥作用。比如著名的脊髓灰质炎病毒就是嗜神经病毒,入侵到中枢神经系统;抗菌肽 CRAMP在某种感染后能穿过血脑屏障发挥抗菌作用。

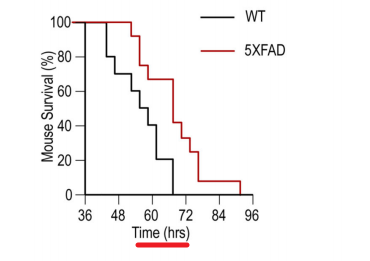

研究在小鼠模型中,引起Abeta的聚集需要细菌的浓度比较高。不可能达到那样的浓度,而且达到这样的浓度会引起很强的免疫反应,导致小鼠快速死亡。在研究中就发现,细菌感染后的小鼠在72小时之内就死亡率100%。

所以在大脑中入侵的微生物促发了Abeta的聚集,并导致AD的假说并不充分。

因为这大脑条件既不存在如此多的微生物的客观条件,也不是大脑应对微生物主要的解决方式。

这个研究现象虽然有趣,但是可能只是一种artificial的现象,对于临床的应用作用意义不大。

参考:

造化弄人!被称为阿尔兹海默氏病元凶的β淀粉样蛋白竟有可能是大脑的抗菌斗士|科学大发现

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28360418

Kumar et al. 2016. Amyloid-β peptide protects against microbial infection in mouse and worm models of Alzheimer's disease. Sci Transl Med. 25;8(340); Kumar DK, 2016

Kobayashi et al. 2008. Binding sites on tau proteins as components for antimicrobial peptides. Biocontrol Sci. 13(2):49-56.

https://www.bcsl.com.cn/news/kjtzhuanti3.htm