文/高正良(同济大学转化医学高等研究院、医学院和同济大学附属第十人民医院特聘教授)

经历几十年的积累,十几年的沉寂与沉淀,从“山穷水尽疑无路”到“柳暗花明又一村”,基因治疗在21 世纪的第二个 10 年,以更稳健的面目重新走上历史舞台:基因治疗研发和临床项目如雨后春笋般涌现,多项基因治疗项目相继在欧美获得批准上市,基因治疗技术改造的细胞免疫(CAR-T)疗法在血液肿瘤及个别实体瘤的治疗中展现了卓尔不群的潜力,在世界范围内引起了研发与投资风暴。毫无疑义,基因治疗是这个时代最耀眼的明星之一,会在未来 5 ~ 10 年厚积薄发,走入寻常医疗机构,惠及大众。

然而,我们生活在一个信息爆炸和泥沙俱下的时代,又恰逢基因治疗的历史性转折点,如何更好地教育大众、合理引导国家相关政策法规、打通投融资及产业化渠道,成为基因治疗未来发展的三个重要的非科学技术因素,不仅关系着基因治疗产业的兴衰荣辱,更关系着成千上万家庭的安康幸福。

我们希望通过回顾基因治疗历史沿革中的主要事件来探讨如何开展基因治疗,基因治疗的适应症、局限性和潜在危险,以及基因治疗的现状与未来,希望能够给研发人员、大众、管理决策者和投融资界一个以史为鉴的视角。

20年,“弹指间,灰飞烟灭”

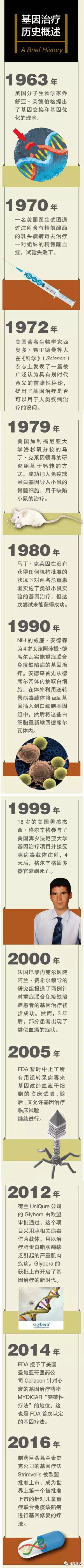

基因治疗概念的形成有着非常悠久的历史,最早可以追溯到 1963年,刚好是 DNA双螺旋结构发表 10年,获诺贝尔生理学或医学奖 1 年之后,美国分子生物学家、诺贝尔生理学或医学奖获得者乔舒亚 • 莱德伯格(Joshua Lederberg)提出了基因交换和基因优化的理念。

但是,基因治疗的真正起始和尝试还需要耐心等待:1970 年,一名美国医生试图通过注射含有精氨酸酶的乳头瘤病毒来治疗一对姐妹的精氨酸血症,试验失败了。尽管这次失败的尝试并未对患者造成伤害,但是在一个对基因、基因工程、病毒载体和疾病都了解不多,对其中某些环节一无所知的“前基因治疗时代”,甚至可以说是前现代生物学和医学时代,在监管完全缺失的情况下,这次实验显然是非常大胆的,某种程度上可以说是鲁莽草率,操之过急。不过,这也从侧面反映了相关疾病的凶险和患者在绝望时治疗需求的迫切。

进入 20 世纪七八十年代,限制性内切酶、DNA 连接酶和逆转录酶等相继被发现,基因重组工程技术得到发展,病毒载体出现,基因治疗的技术体系初步具备。1972 年,美国著名生物学家西奥多 • 弗里德曼(Theodore Friedmann)等人在《科学》(Science)杂志上发表了一篇被广泛认为具有划时代意义的前瞻性评论《基因治疗能否用于人类遗传病?》,提出了基因治疗是否可以用于人类疾病治疗的设问。到了1977 年,科学家已经可以成功地利用病毒载体在哺乳动物细胞中表达基因。1979 年,美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的马丁 • 克莱因(Martin Cline)领导的研究组基于钙转的方式,成功把人免疫球蛋白基因导入小鼠的骨髓细胞,用于缺陷小鼠的治疗。至此,人类的基因治疗似乎万事俱备,只欠东风了。于是,1980 年,克莱因在没有获得任何机构批准的状况下对两名危重患者实施了类似小鼠实验的基因治疗,但这次尝试未能获得成功。克莱因失败的尝试受到了广泛而严厉的指责和惩罚,他也因此失去了系主任的职务和NIH(美国国立卫生研究院)的基金。

历史总是颇具戏剧性,没有人预见到正是克莱因这个失败的尝试戏剧性地加速了基因治疗的进展,这也是基因治疗为医疗群体甚至是普通民众所知的开始。这个事件后不久,NIH DNA 重组技术指导委员会组建了基因治疗分委员会。这标志着美国开始从政府和管理层面关注基因治疗,从此基因治疗从缺乏统筹调控的自发性的“游击队”研究,开始有可能走向正规与系统。同时,可以用来参照的基本行业规则与条例也开始酝酿。到了1983 年的冷泉港会议,是否应该发展人类基因治疗已经不再是讨论的问题,取而代之的是应该如何发展和监管基因治疗的研发,什么时候有可能获得初步的成功。

螺旋式前进的基因治疗

随着基因体外扩增,尤其是 PCR(聚合酶链式反应)技术的出现和完善,基因克隆技术日臻成熟,DNA 重组技术和病毒载体也得到进一步发展,分子生物学和细胞生物学开始进入黄金时期。

截至 1990 年,来自多个研究组的一系列工作令人信服地验证了病毒介导的基因纠正和替代的可行性与有效性。对于乐观的研究者而言,基因治疗似乎真的近在咫尺、触手可及了。同年,基因治疗史上最早被正式批准的两项人体试验在美国开始了。其中一项就是广为流传的,被认定为历史上首例基因疗法的临床试验,由 NIH的威廉 • 弗伦奇 • 安德森(William French Anderson)医生领衔的针对重 症 联 合 免 疫 缺 陷 病(SCID) 的 基因治疗。安德森和合作者们首先从 4岁女孩阿莎提 • 德席尔瓦(Ashanti DeSilva)体内抽取白细胞,然后在体外利用逆转录病毒载体将能够正确编码腺苷脱氨酶的 ada 基因插入到德席尔瓦的白细胞基因组中,最后将这些基因工程改造后的白细胞重新输回德席尔瓦体内。之后的检测证明,德席尔瓦体内的白细胞确实可以正确地合成腺苷脱氨酶。不过,德席尔瓦至今仍需要经常性地接受类似的手术,以确保基因疗法的持续性,而且还必须定期注射长效腺苷脱氨酶蛋白。因此,这一基因治疗案例在学界仍然备受争议,德席尔瓦的康复是否代表着基因疗法的成功还难以界定。尽管如此,这一案例在基因治疗发展史上无疑是一个极其重要的里程碑。

另一项试验同样选择了逆转录病毒作为载体,由安德森同史蒂文 • 罗森堡(Steven Rosenberg)博士合作进行,利用肿瘤坏死因子(TNF)基因修饰的肿瘤侵入性淋巴细胞(TIL)对黑色素瘤进行的免疫治疗。

90 年代中后期,伴随着人类基因组研究的迅猛发展,基因治疗领域呈现爆发性扩张。NIH 新批准的基因治疗临床项目中,1990 年仅有 2 例,1993 年、1994 年分别达到 37、38 例,1995 年到 67 例,而 1999 年更是激增到 116 例。截至 2000 年,全世界大约有 4 000 名患者参与了 500 多个基因治疗的临床试验项目,其中 77% 来自美国,69% 是针对癌症治疗。但 是,“ 希 望 肥 皂 泡” 随 着1999 年初秋的到来而破灭了:1999年 9 月 13 日,18 岁的美国男孩杰西 •格尔辛格(Jesse Gelsinger)参与了美国宾夕法尼亚大学基因治疗项目并接受腺病毒载体注射,4 天后,格尔辛格因多器官衰竭死亡。依据后来的调查,格尔辛格很可能死于免疫系统对腺病毒载体的过度反应。尽管格尔辛格一家人表现出了令人敬重的宽容和对科学的奉献精神,但格尔辛格的死亡无疑代表着基因治疗进入最黑暗和最艰难的一段时期。客 观 地、 回 顾性地来审视格尔辛格的死亡,至少有一点值 得 我 们 思 考 与 借鉴:尽管有了 80 年代的教训与规则,这个 全 新 的、 高 度 复杂、个体化和涉及患者生命健康的技术领域,对于诸多关键问题缺乏深入、系统的探索与足够的认识。在这种情况下,部分研究者在学术或者产业利益影响下的盲目乐观和激进可能在某种意义上阻碍了基因治疗领域和产业的发展。

格尔辛格的死亡让基因治疗不论从社会舆论、国家政府资助、民间资本还是学术界角度都进入寒冬。然而,“塞翁失马焉知非福”——如同 20年前克莱因临床试验的失败,格尔辛格事件再次将基因治疗从亢奋的悬崖拉回,摒弃商业诱惑、幻想与狂热,重归学术、希望与理性。

之后几年,零星的有成功可能的基因治疗个案报道开始出现。这些令人振奋的案例无一例外得益于整个领域的快速进展:或者是采用了更优化的载体,或者是对于疾病的机理有了更深入系统的了解,从而能够制定更好的基因治疗策略和方法。这些初步的成功也反映了该领域的韧性、自身纠错能力和逐步的成熟。2000 年,法国巴黎内克尔医院阿兰 • 费希尔(Alain Fisher)领导的研究组报道了两例针对重症联合免疫缺陷症患者的基因治疗初步成功。然而,3 年之后,尽管在 10 例患者中 8 例有很好的治疗效果,但是两个最年轻的患者出现了类似血癌的症状。因此,2003年 1 月,FDA 暂时中止了所有用逆转录病毒来基因改造血液干细胞的临床试验。2003 年 4 月,在基因治疗方面经验日丰的 FDA 经过严格的审核权衡后认为:尽管存在潜在的风险,但是对于罹患如此重症的患者而言,基因治疗利远大于弊,临床试验被允许继续。

正是在这种螺旋式的前进、遇挫甚至是倒退和再前进的过程中,学术界、产业界、FDA 和大众对基因治疗的了解越来越多,因而也能够以更科学的态度,更严格和审慎地对待基因治疗这一“洪水猛兽”,不骄不躁地拥抱成功,理性地直面和包容失败。基因治疗开始缓慢地走出困境,不断有令人鼓舞的成功案例出现,2006 年有了第一例成功的癌症基因治疗,2007 年开始眼病基因治疗尝试……

21 世纪的第二个 10 年

基 因 治 疗 的 春 天 在 21 世 纪 的第 二 个 10 年 到 来。2012 年, 荷 兰UniQure 公司的 Glybera 由欧盟审批通过,不同于逆转录病毒载体和格尔辛格试验的腺病毒载体,这个项目采用腺相关病毒(AAV)作为载体,用以治疗脂蛋白脂肪酶缺乏引起的严重肌肉疾病。Glybera 的获批上市开启了基因治疗的新时代。

2014 年,FDA 依 据 临 床 I 期的结果授予了美国圣地亚哥医药公司 Celladon 针 对 心 衰 的 基 因 治 疗药 物 MYDICAR“ 突 破 性 疗 法” 的 地位, 这 也 是 FDA 首 次 认 定 的 基 因疗 法。2015 年 和 2016 年,Spark Therapeutics、Bluebird Bio、AVeXis 公 司 在 研 产 品 SPK-RPE65、LentiGlobin 和 FDAAVXS-101 又 相 继获得 FDA 授予的“突破性疗法”资格。“突破性疗法”旨在加速开发及审查治疗严重的或威胁生命的疾病的新药。2015 年 10 月和 12 月,安进公司的溶瘤病毒药物 T-Vec 分别在美国和欧洲获得批准上市,这是基于单纯疱疹病毒(HSV-1)载体的黑色素瘤的基因疗法,成为第一个被批准的非单基因遗传疾病的基因治疗。

截 至 2016 年 2 月, 在 NIH 临 床注册的基因治疗达 2 300 多项。由于潜在的巨大市场和商业利润,接近70%(1 517 项)是癌症的基因治疗,而针对相对更为简单但是市场前景不明的单基因遗传病,仅有 235 项。

2016 年 5 月,全球制药巨头葛兰素史克公司的基因疗法 Strimvelis被欧盟批准上市,成为世界上第一个被批准上市的针对儿童重症联合免疫缺陷病进行基因修复的疗法。该项治疗是基因治疗成功走向临床市场的又一个里程碑。

经过二三十年的失败、探索、再失败、再探索的螺旋式进展,基因治疗开始进入高速发展的阶段,其安全性和有效性开始得到医药监管部门和医药巨头的认可。世界范围内,制药巨头葛兰素史克、诺华、辉瑞、赛诺菲等纷纷通过收购或合作进入基因治疗领域,投入基因治疗药物上市前最后阶段的推动中。传统制药巨头的参与极大地推动了基因治疗临床试验的开展,基因治疗公司开始成为纳斯达克投资人的宠儿。

历经 50 年,只走了一小步

相比国外的风起云涌,国内的基因治疗显得非同寻常的沉寂。中国曾经在 2003 年首次批准了基因治疗药物的上市:今又生,一个腺病毒介导的 p53 病毒载体,用于晚期鼻咽癌患者配合放疗的联合治疗。基于 p53 的癌症基因治疗在欧美是一个重点临床试验方向,但迄今为止没有获得临床批准。这一领域的翘楚 Introgen 公司因为 FDA 未认可其 III 期临床试验结果,缺乏资金流维持而申请破产保护。可想而知,当年支持今又生上市的临床试验数据相当有限,它的批准上市一直存在争议。事实上,该药上市后的临床应用也很有限,2008 年因生产流程问题,CFDA 吊销了该公司的GMP 生产许可。此外,2003 年,CFDA还 批 准 了 rAAV2-hFIX 治 疗 血 友 病 B的 I 期临床试验,可惜并未有后续结果。此后 10 多年,国内没有新的基因治疗临床试验获批实施。2014 年以来,基于基因改造的 CAR-T 疗法在中国异军突起,多家中国本土公司包括西比曼、斯丹赛、科济生物等都获得了较大规模的中外资本,并在临床试验项目上开始显露实力,甚至能够同国际明星企业相抗衡。尽管华人科学家在国际基因治疗领域比较活跃,但总体而言,中国在相关领域的发展和布局还比较欠缺。

基因治疗的商业化之路还没有真正迈出第一步,新药开发的费用不菲,但评估基因治疗药物的潜在价值比较困难,因此定价、支付是个难题。基因疗法费用高昂,保险公司是否愿意为患者买单,即使将来保险公司愿意买单,将会采取何种支付模式,是否应该与治疗的效果相关联,诸如此类问题都还没有解决方案。Glybera 售价是 100 万美元,被批准上市已 3 年多,至今未能真正商业化用于临床。除了价格昂贵与患者人数少之外,另一个原因在于新药商业化有许多繁杂工作,而小生物制药公司缺乏相关经验与能力。葛兰素史克公司的基因疗法 Strimvelis 的上市标志着大型药企真正踏入基因治疗商业化市场。即 便 如 此,Strimvelis 的 定 价 和 费用的支付,也不是一件简单的事情。很长一段时间内,该公司都未公布Strimvelis 的售价。直到 2016 年 8 月,葛兰素史克公司宣布 Strimvelis 的售价为 59.4 万欧元,并保证无效退款,付费可以采取分期付款模式。

显 然, 就 商 业 利 润 而 言,Strimvelis 的上市对葛兰素史克公司是微不足道的。欧洲平均每年仅有15 个 患 者, 收 入 800 万 ~ 900 万 美元,相对于葛兰素史克公司几百亿美元的年销售额实在是微不足道。但是,Strimvelis 研发、市场和商业化途径可能对未来的基因治疗商业化具有重大的影响。制药巨头看重的其实是如何借鉴罕见病的模式,更为精准地针对常见病开展基因治疗,一旦进入基因治疗领域黄金时间,自然就会盈利。因此,如同美国加利福尼亚大学伯克利分校基因治疗专家戴维 • 谢弗(David Schaffer)指出的,从产业整体发展角度而言,基因治疗药物的研发者需要聚焦于众所周知的疾病靶标,造“医学成功良机,且不论能否获得商业上的成功”。只有先获得医学上的成功才有可能为其他基因治疗药物奠定基础,才有基础来谈回报的可能。在基因治疗药物的万里长征路上,“我们的决定必须面向未来,从投资回报的角度来看,我们不奢求从 Strimvelis 获得回报,因为针对罕见病的药物研发为我们提供了一个全新的平台,使我们能在未来获得更大的商机。”葛兰素史克公司的菲奥娜 • 麦克米伦(Fiona McMillan)博士说。

基因治疗未来之路

基因治疗的潜在障碍是什么?未来之路又将如何呢?

载体的局限性:

目前应用的各种载体,尽管经过优化改造,仍然存在各种各样问题,比如免疫原性、整合致突变能力、基因容量、靶向性等,远远无法满足基因治疗对于不同特性载体的需求。未来很长一段时期,对已有载体的生物学研究和优化改造,以及开发更加多样化的病毒和非病毒载体等将是基因治疗研发的关键环节之一。随着基因治疗的目标疾病越来越复杂,对基因治疗的安全性和时效性的要求将会更高。治疗基因的可持续性和可调控性表达是未来基因治疗的又一个重大挑战,解决这些问题需要基础生物学、病理病原学和载体技术的发展。最近非常热门的CRISPR 基因编辑技术,能够解决治疗基因的可调控性和持续性表达等问题,在一定程度上能够降低对基因治疗载体本身的要求。但是,新技术的应用还有很多障碍,例如,如何实现高效体内基因输送并防止潜在的脱靶效应等。

疾病的多样性和复杂性:

目前成功上市和在临床试验中比较有希望的基因治疗项目多是针对病因单一、疾病病理相对较清楚的单基因遗传病。例如,第一个被批准上市的基因治疗是针对代谢酶的单基因突变疾病。目前,在癌症免疫细胞治疗中备受关注的CAR-T 疗法和在临床试验中效果良好的针对眼遗传病和脊髓萎缩症(SMA)的基因治疗属于这一类。其他病因不清或涉及多个基因的疾病,例如实体肿瘤、心脏病、代谢疾病、神经退行性疾病等,情况会复杂得多,基因治疗方案的设计和载体的选择都是巨大的挑战,基因治疗的路程也更漫长。事实上,已经批准上市的针对黑色素瘤的溶瘤病毒其作用还非常有限,仅有 16% 的患者响应;而针对血液肿瘤的 CAR-T 疗法不仅伴随有严重的不良反应,还只对部分患者有效,而且不能够完全治愈所有响应的患者;在实体瘤的治疗中,CAR-T 疗法的路程就更加漫长了,对于绝大多数实体瘤,还处在基本无效阶段。即使是某些病因和病理都比较清楚的单基因遗传病,基因治疗也会有很大的障碍。

患者的个体性:

在精准医疗时代,个体化是疾病诊疗过程中的一个关键环节。同一种疾病,不同患者,其疾病的程度、动态、组织损伤、治疗敏感性、对不良反应的耐受力等可能千差万别。例如,格尔辛格死于腺病毒的免疫反应上,而其他的参与者并没有;在针对胶质瘤的 CAR-T 和 Ad-RTS-hIL-12 的基因治疗临床实验中,分别有 3 名患者死亡,但也有部分患者获得了一定的治疗效果,因此如何预测和利用个体性将是未来基因治疗临床转化过程中的关键点。在基因治疗发展的初期,个体化的问题很难真正得到解决,因为患者的个体性难以通过动物实验来模拟或研究,很大程度上需要依赖于具体的临床实践,或者是未来全新的可以直接模拟人类个体性的体内体外模型的建立。如何做好科普与沟通,教育群众、患者和政策制定与监管者更科学和理性地应对个体化的不确定性所带来的挫折与不测,也将是基因治疗临床转化过程中不容忽视的环节。

基因治疗的社会性:

如何监管、审批、定价、支付,以及如何改进我们现有的医疗和支付体系,是基因治疗商业化过程中必然遇到的问题。由于伦理和技术的局限性,目前基因治疗还主要在体细胞层面,随着技术的进展和患者的迫切需求,针对精子、卵子和合子的操作只是一个时间问题。2015 年 2 月,英国批准了以第三方线粒体为载体的针对生殖细胞的基因治疗,用以修复由于母亲卵子的线粒体缺陷所导致的疾病,打破了不针对非体细胞进行基因治疗的成规。如何界定类似项目中的技术风险和伦理学问题将会是一个巨大的挑战,比如如何评价基因治疗带来的长期甚至隔代风险,如何界定必须的以医疗为目的的基因治疗和以优生优育为目的的基因增强……这是异常复杂的技术和社会问题,需要全社会一起面对和参与。

历经 50 年,基因治疗从无到有,从失败走向失败,再失败,更多的失败,直至如今初步的成功。纵观基因治疗发展的历史,或者说任何一个新兴治疗方式或新药的发展完善的历史,最简单的规则往往是最根本的。基因治疗的诞生与发展需要多个复杂学科和技术作为基础,作为一种复杂性、个体性特质很高的治疗方法,基因治疗的发展完善需要严格的人体实验,而这就不可避免有偶然性的事件发生。我们需要理性对待和允许失败与错误,这样,基因治疗才能够在挫折失败中螺旋式发展完善。基因治疗拥有巨大的潜在商业利润,所以它的发展必然会受到资本或商业投机运作的推动或干扰。政府必须履行起监管的责任,遵循科学规律,建立系统的、拥有可持续性和一定灵活性的政策法规,切实维护患者和大众的利益,使基因治疗能够在实践中发展完善。