高福院士“埃博拉病毒入侵人体机制重要成果”媒体见面会

埃博拉病毒是引起人和灵长类动物发病且致死率很高的生物安全四级(Biosafety Level 4)烈性病毒。据WHO统计,自1976年首次被发现至今,埃博拉病毒已经在非洲肆虐了近40年;2014年3月开始,一场以几内亚、利比里亚和塞拉利昂为中心的扎伊尔型埃博拉病毒疫情迅速在整个西非蔓延开来,共导致了28000多人感染,死亡人数接近11000人。

中国科学家率先破解埃博拉病毒入侵的“第五种机制”

中国科学院微生物研究所、中国疾病预防控制中心高福院士团队率先发现了埃博拉病毒感染人体的“另类”机制,为抗病毒药物提供了新的设计依据,研究结果于1月14日(北京时间1月15日)以“Ebola Viral Glycoprotein Bound to Its Endosomal Receptor Niemann-Pick C1(埃博拉病毒糖蛋白结合内吞体受体NPC1的分子机制)”为题在线发表在国际权威学术期刊Cell上,文章从分子水平阐释了埃博拉病毒独特的膜融合激发机制(第五种机制),这种新型机制与之前病毒学家们熟知的四种病毒膜融合激发机制都大为不同,成为近年来国际病毒学领域的一大突破,为抗病毒药物设计提供了新靶点。

中国科学院微生物研究所于1月14日下午14点召开了高福院士“埃博拉病毒入侵人体机制重要成果”媒体见面会。作为文章通讯作者,高福院士是中国政府派往塞拉利昂的移动实验室检测队首批专家之一,来自中国科学院微生物研究所高福院士研究团队的王寒、施一、宋健、齐建勋是该篇论文的共同第一作者。该研究加深了人们对埃博拉病毒入侵机制的认识,为应对埃博拉病毒病疫情及防控提供重要的理论基础。

2014年,埃博拉疫情在西非爆发,中国政府派出首批62名工作人员组成首批移动实验室检测队出征塞拉利昂,高福院士受命任中国CDC实验室检测队前方工作组副组长,主要负责与国际组织的沟通、外联等工作,工作期间在《科学》(Science)杂志上发表了题为“On the ground in Sierra Leone”(行走在塞拉利昂大地上)的现场工作纪实文章,并随后在《自然》(Nature)杂志上发表埃博拉病毒基因进化重大研究成果。

阐述埃博拉病毒入侵模式

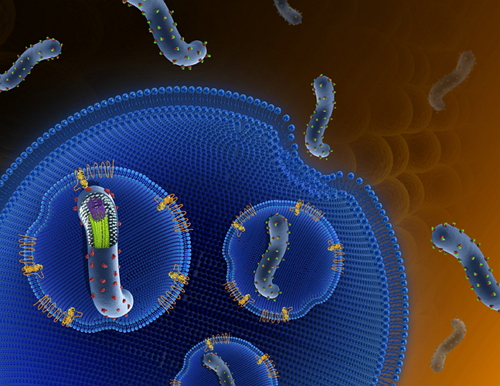

埃博拉病毒入侵模式图

埃博拉病毒是一类囊膜病毒(丝状病毒),其对宿主的入侵可以分成两个重要步骤,首先是病毒粘附到宿主细胞膜表面;然后是病毒通过细胞内吞进入细胞内部,形成内吞体,在内吞体内,病毒表面糖蛋白与内吞体膜上的受体发生相互作用,从而启动病毒膜与内吞体膜融合,并释放病毒遗传物质。

高福院士介绍,病毒的生存和繁殖必须借助于活的细胞,是典型的“寄生生物”。因此,研究病毒如何利用细胞表面的一些分子,突破细胞膜的防线而进入的,是病毒学所要研究的一类重要问题。人的TIM分子是一类广泛分布于免疫细胞上的免疫分子,在过敏反应、哮喘、移植耐受以及自身免疫等免疫应答调节中发挥着重要作用。2015年12月,高福院士团队的研究发现,人TIM分子不与埃博拉病毒囊膜表面糖蛋白直接相互作用,而是通过结合病毒囊膜上的磷脂酰丝氨酸分子来促进病毒感染。该成果以 “埃博拉病毒入侵:人TIM分子的结构与结合PS的分子基础”为题发表在《科学通报》(Science Bulletin)上,同时被该杂志收录为2015年第35期的封面文章。

NPC1分子介导病毒入侵机制

在先前发表的论文“埃博拉病毒入侵:人TIM分子的结构与结合PS的分子基础”上,高福院士团队进一步探索埃博拉病毒进入细胞后在内吞体里发生的入侵机制。前人研究发现内吞体膜上的NPC1分子是埃博拉病毒入侵所必须的,但是NPC1分子如何介导病毒入侵却一直是个未解之谜。

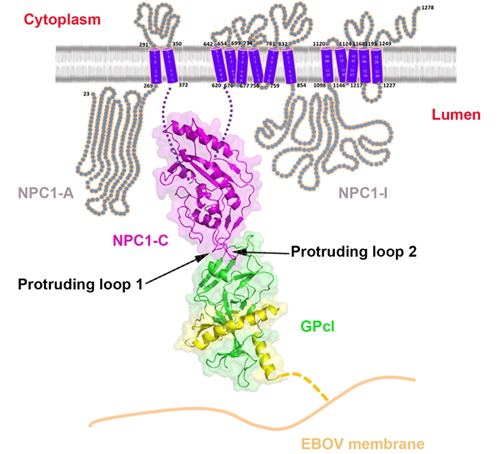

NPC1分子是负责胆固醇转运的多次跨膜蛋白,具有三个大的腔内结构域(A,C和I)。

病毒与受体相互作用细节图

埃博拉病毒囊膜表面糖蛋白在内吞体里经过宿主蛋白酶Cathepsin的酶切处理,变成激活态糖蛋白,暴露出受体结合位点来与NPC1分子的腔内结构域C发生相互作用,从而启动后续的病毒膜融合过程,实现病毒的感染生活史。

该研究团队率先解析了NPC1分子的腔内结构域C的三维结构,发现其具有一个由α螺旋和β折叠组成的球状核心结构域和两个突出来的环状结构。

随后,研究人员解析出激活态糖蛋白与腔内结构域C的复合物三维结构,发现结构域C主要利用两个突出来的环状结构插入激活态糖蛋白头部的疏水凹槽里,从而发生相互作用。这一重大发现预示着人们能够针对激活态糖蛋白头部的疏水凹槽设计小分子或多肽抑制剂,来阻断埃博拉病毒的入侵过程。

进一步的分析发现,激活态糖蛋白与腔内结构域C结合后,会发生构象变化,使得糖蛋白的融合肽更容易暴露出来,插入内吞体膜上,从而启动膜融合过程。

高福院士谈科研成果感受

谈及这次成果的取得,高福院士表示,“我们是站在巨人的肩膀上。中科院多年来布局的大科学装置——上海光源,在此次研究中发挥了重要作用,使得研究人员可以利用其强大的光束快速测定蛋白质三维晶体结构。”他同时还呼吁,我国在建设大科学装置之后,下一步还应当关注仪器研发,“我们不能老借助别人的仪器设备来做科研。”

另外,此次成果的取得也离不开高福院士团队多年的科研积累。据了解,中国科学院病原微生物与免疫学重点实验室在高福的带领下,多年来聚焦于病毒与细胞“表面”的研究工作,早在2011年就已开展了对埃博拉病毒的相关研究。

高福院士主张,对于传染病的研究,要将关口前移,要防患于未然。“传染病无国界,病原微生物既没有护照也没有签证,我们要做的就是将防病延伸到发病地点。比如这次埃博拉病毒在西非爆发,我们不仅要去人,还要建实验室。一方面是援助非洲,同时也是希望不要让疾病来到中国。”