“抱歉。”黄军就拒绝采访,挂断电话。这位中山大学35岁的副教授,在国际生物学界掀起一场伦理规范的“史诗”般的讨论后,打算抽身。

2015年4月18日,国内期刊《蛋白质与细胞》在线发表了黄军就团队的研究——用基因编辑技术对人类胚胎进行基因改造。此前,黄军就曾向世界知名期刊《自然》(Nature)和《科学》(Science)投此篇文章,被拒稿。他认为,部分原因是伦理异议。

中国科学家在编辑人类胚胎基因的消息由此不胫而走,自2015年1月,一批国际生物学家陆续展开讨论,主流观点是修改人类胚胎基因存在严重风险,呼吁停止相关研究,禁止任何人类生殖细胞的基因组编辑应用于临床。

在科研界,首次发表往往独具意义,“只有第一,没有第二”,是科研竞争的真实写照。但黄军就的“首次”陷入争议漩涡,基因编辑技术的伦理红线究竟在哪?对已有共识的研究禁区,中国科学家应持何种态度?厘清这些问题,中国基因治疗研究才能稳步、健康地发展。

越界争议

在得知“有一些野蛮的实验室可能已经在人类胚胎上进行基因编辑实验”,美国加州大学伯克利分校教授杜德尼(Jennifer Doudna)坐不住了,她立即组织了一次会议,召集20多位生物学家、伦理学家和法律专家聚集到加州纳帕谷,在一个葡萄园中商讨如何合理地控制与使用这些技术的措施。

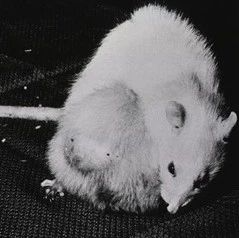

杜德尼曾参与开发CRISPR-Cas9基因编辑技术,正是黄军就在研究中采用的技术。β地中海贫血是一种遗传疾病,可导致严重贫血、发育不良,甚至引起新生儿死亡。其致病源头是一个特定基因的突变。黄军就团队试图在胚胎中改变这一基因突变,一旦成功,将来能让有该家族病史的新生儿不再患病。

“这样的实验是不恰当的。现在需要研究这种技术的安全性、有效性和有关分娩的知识。”杜德尼曾对媒体表示,相关实验可以在人类以外的动物身上进行。因此,不仅应该暂停改造胚胎的研究,还应该暂停利用CRISPR-Cas9技术改变人类精子和卵子的研究。

杜德尼的观点在欧美生物学界颇具代表性。根据《自然》报道,大约有40个国家限制或禁止类似研究。

目前,美国没有正式禁止人类生殖细胞的基因编辑研究。但在4月29日,美国国立卫生研究院(NIH)发表声明,重申禁止对人类胚胎进行基因改造的长期政策,不会向这类研究提供科研经费。

中国没有成形的法律条文禁止类似的研究。

事实上,黄军就团队规避了国际研究禁区:正常的受精卵是一个卵细胞结合一个精子后形成的,但他在实验中使用了一种异常胚胎——一个卵细胞接受了两个精子,这种胚胎不能正常发育,本来就会被医院废弃。黄军就团队从一家妇产医院门诊获得了这些人类胚胎,捐献者签署了知情同意。

中国社科院研究员、医学伦理专家邱仁宗告诉《财经》记者,“为了治愈遗传病以及其他疾病,是允许对人类胚胎进行研究的一个站得住脚的理由。”

对于有些国外科学家指责这项研究跨越了改造人类生殖系基因的边界,邱仁宗认为这一评论言之过早,“只是在准备跨越这条边界,而实际上尚未跨越。”他的理由是,在不可存活的胚胎上进行体外研究,既没有从事人胚基因组修饰的临床试验,更没有从事其临床应用。

中山大学方面认为,论文引发的争议属正常学术争论,明确表示校方和相关研究人员都不会就此置评。

北京协和医学院人文学院教授张新庆对中山大学的声明不满:如果校方觉得没有问题,就应该理直气壮地与国际科学界公开辩论,将伦理审查的决策过程公开。他告诉《财经》记者,在国际生物学界,干预后代的基因是“无人敢碰的底线”。国外科学家出于伦理考虑不敢做,中国科学家开了先河。

技术缺陷

从技术角度看,这种尝试“为时过早”。

2013年,CRISPR-Cas9技术问世,大大降低了基因改造的成本和操作难度。此前,研究人员无法对灵长类动物的基因进行精确的改变。

那些尝试对灵长类动物进行基因修饰的科学家,都依赖于病毒导入外源基因的方法生成预期的突变,但突变位点不可预知,且无法控制突变数量。这个痛点因CRISPR-Cas9的到来迎刃而解。它允许科研人员准确地切掉选择的基因,插入新的基因。而且操作如此简单,任何一个有基本分子生物学背景的学生都能在很短时间内学会并操作。

接下来几个月,许多科研团队利用它来切除、添加、激活或抑制老鼠、斑马鱼、细菌、果蝇、酵母、线虫和农作物细胞中的目标基因,人类体细胞的基因改造也成功了。对卵子、精子和胚胎的基因改造,在技术上没有什么门槛了。

但这话说的为时尚早。原因在于CRISPR-Cas9技术存在脱靶效应,即会打中设计之外的额外靶点。这意味着,该技术有一定的概率“篡改”靶标序列以外的基因。

在黄军就的研究中,团队实验操作胚胎86枚,等待48个小时后存活71个胚胎,最终54例通过基因测试,其中只有28个胚胎的目标片段被成功剪切,而且只有很少一部分成功修饰了基因。

由于在胚胎中基因改造会被世世代代地遗传下去,所以应用于临床的前置条件,就是要尽最大可能降低这种风险。邱仁宗表示,风险在于,当修正既有的致病基因时,却产生新的致病基因,脱靶后在其他地方插入新的DNA片段引起疾病。更加危险的可能是,有些人利用这样简单的技术,去从事有恶意目的的研究,从而危害社会和人类。

《自然》对此的评论是,用现有技术对人类胚胎进行基因编辑,可能会对下一代产生无法预计的影响。这也是生物学界坚决反对将生殖系基因改造技术过早应用于临床的重要原因。

“如果你想用正常的胚胎做研究,需要接近100%的成功率。”黄军就在《自然》网站上解释。出于这个原因,他已经停止使用胚胎的尝试。由于重大的安全问题没有解决,为此需要很长时间进行人组织的体外研究,以及包括灵长类或猿类在内的动物研究,以获得相关技术的安全性和有效性证据。

麻省理工学院神经生物学家冯国平教授认为,改造生殖细胞基因的想法非常好,只不过限于目前的技术,这个想法真正付诸实践还需要10年到20年。

两条红线

人类生殖系基因修饰不能进行临床试验,这是从生命伦理学角度划出的一条红线。

在开始人类生殖系基因组改造的临床研究前,必须要有公众的批准,因为基因库为社会所有成员所有,而生殖系基因治疗将影响基因库,公众应完全了解这种治疗的含义,当知情的公众通过种种途径表达他们的支持,才能开始临床试验。因而,在可预见的未来,人类的生殖系基因组改造不会出现在科学家的研究日程上。

这条红线被英国撕开了一个小小的缺口。2月,英国国会批准使用线粒体转移技术来对生殖系进行基因治疗,以预防线粒体病遗传至后代。

英国此举引发了国际学界的争论。不过,因为线粒体DNA与核内基因组是相对隔离的,如果线粒体移植发生负面作用,对基因组的影响不大。

在英国国会通过批准此决议前,先有纳菲尔德生命伦理学理事会的详尽而立论有据的伦理和政策报告,后有英国社会各界的广泛而充分的讨论,从而在实质伦理和程序伦理方面全社会达成了广泛的一致意见。

另一条基因修饰红线是,非医学目的、改善非病理性性状的基因修饰,对于这样的基因修饰技术,目前都不予以考虑,甚至不去碰触研究。

试想一下,改动某个与寿命相关的基因,你的后代可以长寿,那是多么诱人的事情。为人父母都想要一个完美的孩子,如果技术上可行,将会导致部分准父母们选择孩子的眼睛、头发颜色、肤色,乃至智力水平。张新庆称,这就相当于父母和科学家联手设计婴儿,规划其未来的生活。从伦理角度看,“父母没有这个权力”。

美国的独立性民调机构皮尤研究中心(Pew Research Center),在2014年8月进行的一项调查中发现,有46%的成年人支持对婴儿进行基因改造,以降低患重病的风险。不过,有83%的人认为,如果这样做是为了使婴儿更聪明,那就是对“医学的过度利用”。

在西方生物学界有种观点,认为亚洲对人类胚胎研究有更少的宗教禁忌。因此,亚洲科学家在研究上享有更大的自由。国际生物学界的担忧不无道理。“干细胞治疗”在中国泛滥即是一例,在技术、监管、伦理论证都未成熟时,数百家医疗机构已开展起所谓“干细胞治疗”,这些史无前例的违规案件,到现在也没有受到严肃处理。

基因编辑技术在中国会不会重蹈干细胞治疗的覆辙,基础研究还没搞明白,就在逐利资本的蜂拥下,迅速进入临床研究、临床应用?张新庆建议,国家卫计委应尽快将人类基因编辑技术纳入第三类医疗技术加以管理。第三类医疗技术因涉及伦理问题,安全性、有效性尚需规范,在开展研究前,必须要省级卫计委、甚至国家卫计委备案,经批准后才能开展研究。

5月6日,《自然》发表社论,呼吁社会各界、研究机构、生物伦理学领域和监管机构各方对人类生殖细胞基因编辑进行公开讨论。