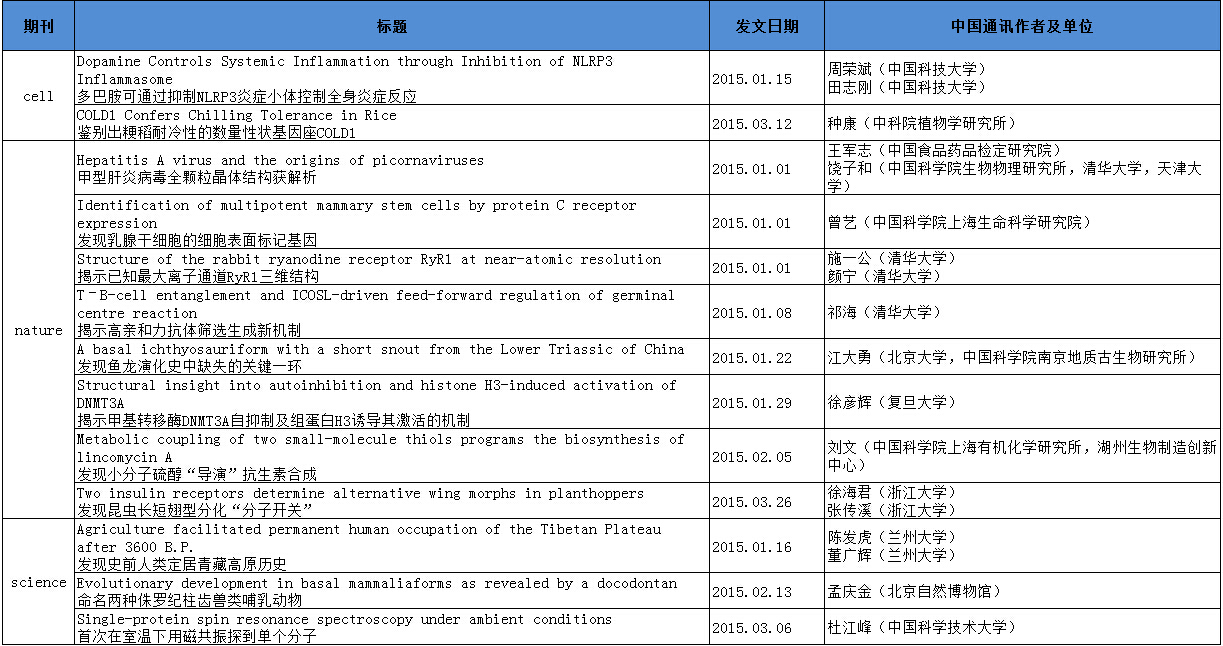

在生物学领域,三大期刊(Cell、Nature和Science)及其子刊,简称CNS,倍受中国研究人员推崇,他们希望凭借CNS在学术界的威望将中国尖端、前沿的研究成果向全世界传达。这些研究动态代表了中国科研机构的最高水平。本文盘点了2015年1-3月中国机构及科研人员在CNS上的发文情况。

Cell

Dopamine Controls Systemic Inflammation through Inhibition of NLRP3 Inflammasome

中国科技大学研究发现多巴胺可通过抑制NLRP3炎症小体控制全身炎症反应

先天免疫又称为非特异性免疫,它被认为是机体防御的第一道防线,参与先天免疫的细胞包括吞噬细胞(巨噬细胞、单核细胞、中性粒细胞)、树突状细胞和上皮细胞等,其中吞噬细胞通过模式识别受体(PRR)来识别和吞噬病原体或分泌多种炎性细胞因子促进炎症反应。到目前为止,已经发现三类PRR: Toll样受体(TLR)、RIG-I样受体(RLR)以及NOD样受体(NLR)。

NLRP3作为模式识别受体NLR家族中最重要的一个成员,能够识别细胞内的病原体以及细胞自身产生的危险信号,其与凋亡相关斑点样蛋白(ASC)形成了一个多蛋白复合体,命名为NLRP3炎症小体。

NLRP3炎症小体在多种疾病过程中都起着关键作用,包括最初被确认的家族性周期性自身炎症反应,到2型糖尿病、阿尔茨海默氏症和动脉粥样硬化症等。因此,作为炎症反应的核心,NLRP3炎症小体的激活必须受到严格调控以防止引发严重的炎症。但目前对于NLRP3炎症小体激活的内源性调控机制仍不是很清楚。

来自中国科技大学的周荣斌教授和田志刚教授在Cell上发文证实,多巴胺(Dopamine)可通过抑制NLRP3炎症小体(inflammasome )控制全身炎症反应。多巴胺(DA)是一种中枢神经递质,具有调节躯体活动、精神活动、内分泌和心血管活动的作用。在这篇文章中,研究人员发现多巴胺可通过多巴胺D1受体(DRD1)抑制NLRP3炎症小体。DRD1信号通过第二信使环腺苷酸(cAMP)负向调控了NLRP3炎症小体,cAMP与NLRP3结合,通过E3泛素连接酶促进了NLRP3泛素化及降解。更重要的是,体内数据显示多巴胺和DRD1信号阻止了NLRP3炎症小体依赖性的炎症,包括神经毒素诱导的神经炎症、LPS诱导的全身炎症,以及针状尿酸盐结晶 (monosodium urate crystal,MSU)诱导的腹膜炎症。新研究结果揭示出了炎症小体的一个内源性调控机制,并指出了DRD1有可能是NLRP3炎症小体驱动的一些疾病的潜在治疗靶点。

COLD1 Confers Chilling Tolerance in Rice

中科院植物所鉴别出粳稻耐冷性的数量性状基因座COLD1

水稻是世界上重要的粮食作物,由于它是喜温作物,对于寒冷非常敏感,只能种植在某些气候区中。人工驯化和选择粳稻使得它的种植区域延伸到较低温的地区,然而直到现在对于这种适应性的分子基础仍不是很清楚。

来自中科院植物学研究所、中国农业科学院等研究机构的种康等研究人员,在新研究中鉴别出了赋予粳稻耐冷性的一个数量性状基因座COLD1。

在这篇新文章中,研究人员鉴别出了赋予粳稻耐冷性的一个数量性状基因座COLD1。证实COLD1jap过表达可显著增强水稻耐冷性,而COLD1jap缺陷或下调的水稻品系则对冷非常敏感。研究人员证实COLD1编码了一个G-蛋白信号调控因子,定位在细胞质膜和内质网(ER)上。它与G-蛋白α亚基互作激活了Ca2+通道,由此感知低温并提高了G-蛋白GTP酶(GTPase)活性。随后他们进一步在COLD1中鉴别出了一个SNP——SNP2,证实其起源于中国野生稻(Oryza rufipogon),是COLDjap/ind能够赋予水稻耐冷性的主要原因。新研究数据证实了COLD1在植物适应性中发挥重要的作用。

Nature

Hepatitis A virus and the origins of picornaviruses

中科院研究解析甲型肝炎病毒全颗粒晶体结构

甲型病毒性肝炎,简称甲型肝炎、甲肝,以肝脏炎症病变为主的传染病,病因主要是由肝细胞被甲型肝炎病毒(HAV)感染引起。HAV是一种RNA病毒,是小核糖核酸病毒科的一员,是直径约27nm的球形颗粒,由60个壳微粒组成对称20面体核衣壳。每一个壳微粒具有4个主要多肽,即VP1、VP2、VP3、VP4、其中VP1与VP3为构成病毒壳蛋白的主要抗原多肽,诱生中和抗体。病毒的核心部位为单股正链RNA 。除决定病毒的遗传病特性外,兼具信使RNA的功能,并有传染性。

HAV在体外抵抗力较强,在-20℃条件下保存数年,其传染性不变,能耐受56℃30分钟的温度及PH3的酸度;加热煮沸(100℃)5分钟或干热160℃20分钟,紫外线照射1小时,氯1mg/L30分钟或甲醛(1:4000)37℃72小时可使之灭活。

一直以来病毒都被分为两种类型,有外脂质包膜和无包膜的病毒。去年,来自北卡罗莱纳大学的研究人员获得了一项颠覆性的研究发现,证实完全不同于其他没有包膜小核糖核酸病毒,HAV根据存在于宿主中还是环境中,呈现出两种病毒类型的特征。当HAV存在于环境中时没有包膜,而当它在肝脏内生长时它会从细胞处获得包膜,并在血液中循环之时,完全匿藏在这些膜中。此外,HAV在遗传和物理上都非常的稳定。然而一直以来研究HAV是研究人员面对的一项挑战。

来自中科院生物物理研究所、牛津大学和中国食品药品检定研究院等处的研究人员,在新研究中获得了甲型肝炎病毒(Hepatitis A virus,HAV)和空病毒颗粒的高分辨率X射线结构,并基于结构分析结果揭示出了现代小核糖核酸病毒(picornaviruses)的起源。这些重要的研究发现发布在Nature杂志上。中科院生物物理研究所的饶子和(Zihe Rao)院士、中国食品药品检定研究院的王军志研究员以及牛津大学的David I. Stuart是这篇论文的共同通讯作者。

在这篇文章中研究人员报告称,获得了成熟的HAV病毒和空病毒颗粒的高分辨率X射线结构。他们发现除了空病毒颗粒的内部有少许无序,基本无法区分两种病毒颗粒的结构。完整的病毒包含有效病毒蛋白VP4,而空病毒颗粒则只包含未裂解的前体VP0。光滑的病毒颗粒表面缺乏对应受体结合位点的凹陷。肽扫描数据扩展了以往报道的VP3抗原位点,基于结构的预测结果表明还有更多其他的表位。

研究人员证实HAV不具有任何的口袋因子(pocket factor),能够显著耐受高温和低pH,而空病毒颗粒比完整病毒更加强有力。病毒脱壳是病毒与宿主细胞识别作用后,病毒壳构象发生变化以方便病毒基因组进入宿主细胞的重要过程。结果显示这一病毒有可能通过了一种新型机制脱壳。基于结构的系统进化分析结果显示HAV处于“现代”的小核糖核酸病毒和更为“原始”前体昆虫病毒之间。HAV保留了通过胞吞作用在细胞间传播的能力。

Identification of multipotent mammary stem cells by protein C receptor expression

上海生科院发现乳腺干细胞的细胞表面标记基因

干细胞的流失会导致退行性疾病,表现为器官退化、过早衰老等;而过度增殖及病变则会引发肿瘤。乳腺干细胞的病变极有可能是乳腺癌发生的重要原因之一。研究乳腺细胞的谱系将有助于了解乳腺癌发生的细胞起源。乳腺由多种类型的上皮细胞组成,其细胞谱系的最顶端为乳腺干细胞。然而这些乳腺干细胞至今仍未被找到,甚至这种能分化成多种类型细胞的“多潜能干细胞”在乳腺中是否存在也受到质疑。

中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所/细胞生物学国家重点实验室曾艺研究团队首次发现乳腺中的多能干细胞,“刷新”乳腺干细胞性质的现有理论,以干细胞为切入点,为靶向治疗乳腺癌提供了新思路、新靶点,奠定乳腺癌干细胞治疗应用的基础。

在曾艺研究员的指导下,博士研究生王代松、博士后蔡车国等在实验室前期建立的干细胞培养体系中(Zeng and Nusse, Cell Stem Cell, 2010),通过表达谱分析和筛选找到干细胞特异的表面标记,采用乳腺干细胞的移植技术(transplantation assay),及在模式动物体内对干细胞进行谱系追踪(lineage tracing)的方法,发现了成体乳腺器官中存在着未分化的干细胞,这些干细胞特异性地表达蛋白C受体基因。该研究证明这些干细胞具有多潜能性,能够在乳腺发育过程中分化形成所有的乳腺细胞类型,“刷新”现有乳腺干细胞的单一分化潜能性质的理论。此外,该研究还为进一步探讨乳腺癌细胞的起源以及乳腺癌细胞与干细胞的关系奠定了坚实的基础。而且,由于新发现的乳腺干细胞标记是细胞膜表面受体,针对该受体设计的药物不需要进入细胞内就能起作用,因而将是理想的药物靶点,有望治疗由干细胞病变引起的以及现有的治疗法无明显疗效的乳腺癌患者。

Structure of the rabbit ryanodine receptor RyR1 at near-atomic resolution

施一公、颜宁等揭示已知最大离子通道RyR1三维结构

钙离子是生命体中最为丰富的阳离子之一,也是细胞信号传导中重要的第二信使,参与调控肌肉收缩、细胞分泌、神经信号传递等重要生命过程。在正常情况下,细胞质中的钙离子浓度维持在100 nM左右的低浓度,而内质网(或肌肉组织肌质网)中的钙离子浓度却高达mM级,是细胞内的“钙库”。在肌肉细胞中,当细胞外或者肌质网中的钙离子释放到细胞质时,会引发肌肉的收缩反应。这一过程称为肌肉兴奋收缩偶联,是骨骼肌及心肌运动的分子基础。而负责将钙离子从肌质网快速大量释放到胞浆中的是一种称作Ryanodine受体(Ryanodine Receptor,简称RyR)的高通量钙离子通道。

RyR以四聚体的形式行使功能,每个单体超过5000个氨基酸,因此其四聚体总分子量达到二百三十万道尔顿(2.3 MDa),是目前已知的最大离子通道蛋白。RyR的突变体会导致诸如肌中央轴空病(central core disease, CCD)、恶性高热易感症(malignant hyperthermia susceptibility, MHS)等疾病。大量文献报道统计表明,目前已有超过500种RyR突变体与疾病有关。

由于RyR的重要生理功能及其作为钙离子通道的基础研究意义,针对其结构与功能的研究一直备受关注。过去20年中,多篇文献报道了RyR的低分辨率电镜结构,揭示其蘑菇状的外形特征,但是这些电镜结构的分辨率最高只达到10埃(1纳米)左右,无法看清该蛋白的二级结构。

近两年单颗粒冷冻电镜在探测器和计算方法上发生革命性进展,利用冷冻三维重构的方法解析蛋白质原子分辨率结构已成为可能。颜宁研究组、施一公研究组与英国MRC的Sjors Scheres教授合作,摸索了新的蛋白纯化策略,获得优质的蛋白样品,利用单颗粒冷冻电镜方法,成功解析了兔源的RyR1蛋白与其抑制蛋白FKBP12的复合物三维结构。该结构总体分辨率达到了3.8Å,其中负责离子运输的跨膜区分辨率甚至超过3.5 Å,可以准确搭建原子结构模型。

兔源RyR1每个单体包含5037个氨基酸,其中3000多个氨基酸的原子坐标获得解析。除去之前已经获得的三个可溶区结构域片段,该电镜结构首次揭示了跨膜区(每个单体含有近500个氨基酸)、以及可溶区中三个全新结构域的接近原子分辨率三维结构。RyR1的结构整体呈现四次对称的金字塔形状。其跨膜区具有类似于电压门控离子通道的折叠特点,但还有额外的结构域以实现对通道开闭状态的调控。跨膜区的高分辨率及高质量密度揭示了RyR1识别钙离子的机理及其高通量运输钙离子的分子基础。整体结构分析显示了庞大的细胞质结构域的层级结构组织特征以及调控通道开关的可能机制。该研究对于肌肉-收缩偶联以及与之相关的疾病的认识也具有重要的意义,也为治疗相关疾病提供了重要的结构线索。

T–B-cell entanglement and ICOSL-driven feed-forward regulation of germinal centre reaction

祁海小组发文揭示高亲和力抗体筛选生成新机制,为改善抗病毒抗体疫苗提供了一个可能操控的重要靶点

抗体是保护机体抵抗病毒感染的最重要的免疫机制之一。以目前正在流行的埃博拉病毒、艾滋病病毒为例,通过疫苗诱导个体产生保护性抗体是最可能有效控制感染流行的方法。保护性抗体不但要能特异识别病毒的特征(抗原),还要能与抗原结合足够紧密(亲和力)才可能有效中和病毒。机体内负责产生抗体的是B淋巴细胞。每一个B细胞只针对一个抗原产生抗体,而针对一个抗原可以有成百上千的B细胞来产生不同的抗体。

过去的研究已经表明,这些B细胞在免疫反应中集中到一个被称为“生发中心”的淋巴组织相互竞争,使得只有那些亲和力高的B细胞更好地增殖、存活,从而逐渐在产生抗体的B细胞群(浆细胞)里占据优势。同在生发中心的滤泡型辅助T细胞,能够产生促进B细胞增殖、存活的细胞因子,是决定这种竞争输赢的主要因素。然而,过去人们并不清楚在生发中心里T细胞到底如何选择高亲和力的B细胞,不知道B细胞间看似随机的竞争是否其实有章可循,因而也就没办法在疫苗诱导保护性抗体过程中对亲和力进行干预。

清华大学医学院祁海课题组发文揭示了机体在免疫应答中逐步增高抗体亲和力的新机制,阐明了重要免疫疾病相关分子ICOSL(诱发共刺激分子配体)在这一过程中的决定性作用,为改善抗病毒抗体疫苗提供了一个可能操控的重要靶点。清华大学医学院博士生刘丹和徐和平是文章的共同第一作者。

通过使用一种可以在体内直接观察免疫反应进程的双光子显微活体成像技术,祁海小组用小鼠模型对生发中心里T、B细胞互作进行了深入研究。他们发现,生发中心里的T-B细胞互作与其它组织部位不同,每次互作时间很短,但胞膜接触面积很大,使T细胞可以通过这个接触面迅速向B细胞胞吐传递预先已经准备好的促增殖、促存活的辅助信号。通过这种“纠缠”(entanglement)般短暂而频繁的接触,T细胞可以更容易鉴别哪些B细胞是高亲和力的,使这些B细胞积攒更多辅助信号。

他们还发现,B细胞表达 ICOSL配体,通过刺激T细胞的ICOS受体促进T细胞钙响应,进而增大纠缠互作中T-B细胞的接触面积和T细胞通过胞吐传递辅助信号的效率。更有趣的是,接收到更多辅助信号的B细胞会进一步上调ICOSL,之后就更容易与T细胞纠缠互作,更容易获得T细胞的辅助信号。于是,这种T-B细胞间互作的正反馈过程造就了生发中心B细胞群体的“马太效应”——高亲和力B细胞得到更多抗原,与生发中心里T细胞纠缠互作得到更多辅助,表达更多ICOSL,进而更有效地通过纠缠互作获取更多辅助。当这些研究者选择性地从生发中心B细胞上剔除ICOSL,细胞间竞争仍然存在,可富集高亲和力细胞的选择效果大打折扣,免疫应答不再有效地产生高亲和力抗体。这些结果证明了ICOSL分子驱动的细胞间互作正反馈循环,揭示出细胞竞争、选择这看似随机过程的内在调节规律。更重要的是,过去我们几乎不可能人为操控疫苗抗体亲和力特性,而这项研究创造了通过调节ICOSL相关通路来实现这一目标的可能,为开发更有效的抗病毒中和抗体疫苗开辟了潜在的新方向。

A basal ichthyosauriform with a short snout from the Lower Triassic of China

中美科学家联合发现鱼龙演化史中缺失的关键一环

对于演化生物学家而言,鱼龙的存在,是对趋同演化的完美诠释:它们不同于鱼类,但为了适应水生环境,长得和鱼类极其类似。但是与此同时,这批科学家们也在为鱼龙的另外问题所困扰:它们就这样凭空在早三叠世海洋中出现,没有任何过渡物种被发现。不过,这个问题已经不再是问题——因为近日,中美科学家们联合发文,描述了他们在安徽巢湖地区发现的新种鱼龙,而这种鱼龙,很可能就是演化历史上所缺失的那块拼图。

这种新的鱼龙叫做柔腕短吻龙,Cartorhynchus lenticarpus。该鱼龙十分原始,通过分支谱系分析发现它在鱼龙演化谱系中处于最基部的位置。不过更重要的是,这种鱼龙表现出很多与其他鱼龙所不同的体貌特征,其中很多特征,都是中间过渡性的。

其中,学名中所描述的两大特征或许是最重要的。一方面,这种短吻龙虽然没有好用的肘关节,但是灵活的腕关节让他们可以自由控制鳍状肢的上下屈伸。这样的结构可以让柔腕短吻龙像海狮一样在地面活动,而且短吻龙的鳍状肢相对而言,也的确比其他鱼龙的鳍状肢大而强壮。另一方面,短吻龙的嘴也特别短,且没有牙齿,这与所有其他鱼龙都不一样。

对于这种新命名的鱼龙的生活习性,论文通讯作者江大勇认为它们是以水生为主的,但是有可能也能在陆地上短暂行动。“首先,化石发现在海相地层中,伴生的化石包括巢湖龙(Chaohusaurus spp.)、马家山龙(Majiashanosaurus spp.)以及鱼类、菊石等,都是典型的海生动物。其次,短吻龙与巢湖龙在整体结构上有相近之处,如四肢已呈鳍状、指骨已扁平化等,这些都是水生的特征;而且,这份化石保存很完整,不可能是从陆地上冲下来的,应该是近原地保存的化石,因此也不可能是来自陆生动物。同时,它的身体结构,如背锥数目、短吻等特征,又显示了其与陆生动物相近。”

同样尚未改变的还有短吻龙的吻,柔腕短吻龙不仅没有延长的长吻,而且吻部相对狭窄,与口腔容量相比,嘴的开口显得非常小,因此研究人员认为这种最原始的鱼龙会采取吞吸式的方法取食——粗壮的舌腮器以及牙齿的缺失也从侧面证明它们很有可能的确采用这种取食方式。

根据这个新种,江大勇和他的团队建立了鱼龙形下纲(Ichthyosauromorpha)和鱼龙型小纲(Ichthyosauriformes)这两个分类阶元,而短吻龙可能是鱼龙型小纲中最原始的一群,比巢湖龙、歌津鱼龙与短尾鱼龙更原始。鱼龙型小纲和湖北鳄则共同组成鱼龙形下纲。

Structural insight into autoinhibition and histone H3-induced activation of DNMT3A

复旦大学揭示甲基转移酶DNMT3A自抑制及组蛋白H3诱导其激活的机制

人体基因组DNA是生命遗传信息的基本载体,DNA“甲基化修饰”具有调控人体内特定基因的表达和决定细胞命运的作用,可使细胞发生程序化的改变,在人体发育过程中有至关重要的作用。如果DNA甲基化模式紊乱,就会导致许多癌症及发育失调综合征的发生。长期以来,DNMT3A在DNA基因组上的精确甲基化修饰一直是世界研究的难点。复旦大学徐彦辉教授课题组应用X射线晶体学方法分别解析了DNMT3A蛋白在抑制状态和激活状态下的三维晶体结构,并通过结构比对和生物化学、细胞生物学等方法揭示了DNMT3A如何在组蛋白甲基化调节下对DNA甲基化修饰的作用机制。

核磁共振方法在分析蛋白质构象变化和动态特性方面具有其他结构生物学方法难以比拟的优势。田长麟课题组长期以来发展能突破蛋白质分子量限制的核磁共振方法,包括基于非天然氨基酸方法的19F定点标记方法有效实现超大分子量蛋白质复合物的构象变化分析。石攀博士应用该方法详细分析了DNMT3A蛋白多个不同位点在甲基化或非甲基化组蛋白H3片段存在情况下的核磁共振光谱,确认了DNMT3A蛋白只受非甲基化H3蛋白的功能调控。

Metabolic coupling of two small-molecule thiols programs the biosynthesis of lincomycin A

中科院新研究发现小分子硫醇“导演”抗生素合成

小分子硫醇是一类带有巯基官能团的有机化合物,广泛存在于动物、植物和微生物等几乎所有生物体系中。长期以来,无论是在化学家还是在生物学家眼中,这些“硫醇兄弟”主要发挥着 “清道夫”的生理作用。

如今,中科院上海有机化学研究所刘文团队发现,它们除了清除毒害的保护性功能,还具有“导演”抗生素精密合成的建设性功能。该发现改写了人类对于小分子硫醇的传统认识,有望带来相关医药化学品生物制造技术的变革。

刘文团队的发现突破了有关小分子硫醇生理作用的认知禁锢:即小分子硫醇不但可以充当广为人知的“保护性”角色,而且可以前所未有地扮演 “建设性”的角色,用于指导和参与活性功能分子的体内组装。

“作为位居碳、氢、氧、氮和磷之后的第六大元素,硫元素为生命所必需并广泛存在于各种生物体系中,但对如何将其有效地引入活性功能分子的生化机制却知之甚少。”刘文表示,小分子硫醇能清除破坏性极大的自由基,解毒各种内源性和外源性因素所产生的有害物质等,责任重大但又淡定低调,不可或缺而又默默无闻。

两个小分子硫醇——麦角硫因和放线硫醇在林可链霉菌中的相互配合精确有序地“导演”了林可霉素的生物合成。林可霉素是一种含有硫元素的抗感染抗生素,已长达半个多世纪被广泛用于对盘尼西林(青霉素)类抗生素敏感的细菌感染患者的临床治疗。

研究团队发现,小分子硫醇通过两个罕见的S-糖苷化反应主导了林可霉素的生物合成进程,不但代表了麦角硫因参与生化反应的首个范例,而且提供了一种放线硫醇依赖的硫元素引入新模式。

作为一种高效广谱的抗感染抗生素,林可霉素市场需求巨大。我国是世界上最大的林可霉素生产国,仅河南天方药业股份有限公司的年产量即在1000吨以上。和其他大宗抗生素产品生产相似,国内林可霉素生产企业往往面临发酵效价偏低、产品成分复杂等问题,采用传统菌种改造的手段难以有效解决这些问题。

业内专家预期,对硫醇化学为核心的林可霉素生物合成机制的揭示,为针对性地遗传改造林可霉素的工业生产菌种创造了条件,提供了在发酵过程中通过组分优化与产量提高实现降低生产成本和减轻环境污染的理论依据。同时,相关发现也为设计和创造新型人造“生命细胞”并在“细胞工厂”中实现含糖单元的新型生物基化学品的“生物制造”奠定了分子基础。

Two insulin receptors determine alternative wing morphs in planthoppers

浙大科学家发现昆虫长短翅型分化“分子开关”

每年春夏之交,在北纬25°以南过冬的一种昆虫——褐飞虱将成群结队地向北迁飞,扑向肥沃的水稻田大快朵颐。但是,并不是所有的虫子都能共赴这场饕餮盛宴,长翅型的飞,短翅型的不飞。控制这种翅型分化的“分子开关”,第一次被浙江大学农学院张传溪教授课题组清晰地揭示出来。

杀伤力之源:翅型分化

褐飞虱是水稻的超级大敌。明朝起,关于它的“恶名”就在文献中出现:“七月有虫生苗间,若浮尘子,千百为群……捕之不得,驱之不去,卒莫知所以治之术。”“一经聚食,稻即枯萎,遂致秋收大减。”近几十年来,每年稻飞虱危害的面积都在2亿亩次之上,造成的水稻损失可达100到200万吨。

论文共同通讯作者张传溪教授说,褐飞虱很有“个性”,比如,它们口味非常专一,只吃水稻,致使亚洲成为褐飞虱的重灾区,同时它们抗药性极强,很难对付。但是,这种昆虫耐寒性很差,在中国福建及以北地区,褐飞虱不能过冬,冬天它们只能迁飞到南方温暖地区。

我们常说“遗传基因决定一切”,但是遗传基因完全相同的生物,在后天不同的环境条件下,也会“长”得很不一样,例如蜂后和工蜂的分化。科学家称之为“可塑性发育”,论文共同第一作者徐海君副教授说,这是生物为了适应环境而形成的一种极其重要的生存策略。褐飞虱是典型的翅二型昆虫,短翅型繁殖速度快,而长翅型则能在气候不适时迁飞到合适的生活环境。翅二型分化和长距离迁飞是褐飞虱成为“国际性、迁飞性、爆发性、毁灭性的”大害虫的主要原因。

找到“分子开关”

翅膀的长短究竟谁说了算呢?半个世纪以来,昆虫翅多型一直是昆虫学的研究热点。科学家们相继拿蚜虫、果蝇、蟋蟀来研究,但对于其中的分子机制一直没有清晰的揭示。“我们以褐飞虱为模型,自主设计和研究,发现了昆虫长短翅型可塑性发育的分子机制,两个同源性很高的褐飞虱胰岛素受体在长、短翅分化中起着‘开关’作用。”张传溪说。

“之前,有很多科学家做了关于昆虫保幼激素对翅型调控的影响,但都没有得到明确的结论。”徐海君说。

课题组在研究中发现了两个同源性很高的胰岛素受体(受体1和受体2),当受体2的含量低时,胰岛素信号转导通路就会开启,褐飞虱就能生成长翅型,而当受体2的含量高时,转导信号就会关闭,褐飞虱就能生成短翅型。“褐飞虱中有四种不同的胰岛素,我们进一步研究发现参与这种调控的胰岛素是其中一种由脑部分泌的胰岛素。”

为了证明这种调控机制是否具有普遍性,课题组对同属于飞虱科的白背飞虱和灰飞虱进行了实验,发现这个“分子开关”对于它们也同样有效。

或可诞生治虫新策略

在论文中,课题组绘制了一张两个胰岛素受体调控翅型分化的信号通路模型。该项结果在进化发育生物学和昆虫翅型可塑性发育上具有重要意义。Nature评审专家指出,“该研究代表了多型现象分子机理研究的一个里程碑(This study represents a milestone in the molecular understanding of a polyphenic trait)”。

不仅如此,该研究发现了2个胰岛素受体具有完全相反的正负向调节功能,这挑战了人们对胰岛素受体传统功能的认知,扩展了人们对生物胰岛素信号途径调控的认识。同时,该项研究对于当下农业生产也有现实意义,它为褐飞虱的测报预警提供了的理论依据,也对开发新型稻飞虱治理技术具有重要价值。

“比如有一个大胆的设想,我们可以在褐飞虱迁飞的‘始发地’种植转基因水稻,吃了这种水稻,褐飞虱体内的‘开关’就能关闭,这样就不能成为长翅型,就无法迁飞了。”徐海君说。

Science

Agriculture facilitated permanent human occupation of the Tibetan Plateau after 3600 B.P.

兰州大学发现史前人类定居青藏高原历史

作为世界上平均海拔最高的高原和世界第三极,青藏高原是人类最难生存的极端环境之一,其严酷的自然环境和缺氧问题对人的生理和生计构成了双重挑战。然而,根据第六次全国人口普查数据,2010年在青藏高原生活的人口已接近863万,海拔3000米以上地区生活的绝大部分人为藏族。研究人类定居青藏高原的历史,对认识人类如何适应高原极端环境,以及藏族人的起源具有重要的意义。

基于考古学和基因学的研究结果,一些学者提出了众多人类占据青藏高原的过程和模式。然而,该领域的研究存在明显的差异。一方面是由于基因研究方法本身存在的不确定性,另一方面则是青藏高原及其边缘地区考古研究和精确测年工作的不足所导致的。青藏高原72.4%的史前遗址分布在其东北部,该地区是古今人类进入青藏高原腹地的重要通道。因此,在青藏高原东北部开展细致的考古研究和精确测年工作,对理解史前人类定居青藏高原的历史及其动力至关重要。

受国家自然科学基金和中国科学院专项项目资助,陈发虎教授、董广辉副教授、张东菊博士等为主的研究团队2008年至今对青藏高原东北部的200余处史前遗址进行了调查,选择在考古地层保存完整的53个新石器-青铜文化遗址开展了动物和植物遗存分析工作。在此基础上,研究团队用炭化植物种子直接测定了63个AMS碳十四年龄,并开展了骨骼碳氮同位素的分析工作。

根据新获得的数据,并结合青藏高原已发表的相关领域研究成果,研究团队首次提出了史前人类向青藏高原扩散的三步走模式:第一阶段,距今5200年以前,青藏高原活动的人群为狩猎采集人群,最早时间可能追溯至距今20000年之前。寒冷的末次冰期结束之后,15000年以来气候回暖,古人类频繁游猎到青藏高原中低海拔地区(如青海湖盆地和河湟谷地),距今8000年前后的现代间冰期的温暖阶段,史前人类更频繁的活动在青藏高原周边地区,但没有证据显示这个时期的人群是永久定居青藏高原,更多表现为季节性活动;第二阶段,距今5200-3600年间,与青藏高原毗邻的黄土高原西部(陇西黄土高原)的农业人群沿黄河及其支流河谷扩散至青藏高原东北缘。这部分人群以种植粟(谷子)黍(糜子)为主,而粟黍的生长受温度限制,此时古人类主要生活在海拔2500米以下地区。根据遗址数量和考古遗存(农作物、驯化动物、建筑遗迹等)判断,该阶段古人类大规模永久定居至青藏高原东北部河谷地带,形成以粟作农业社会为主的村落,少部分人群季节性到高海拔地区狩猎采集;在纬度较低、气候温暖的青藏高原东南部地区,粟作农业扩展到海拔3000米左右地区,如距今4700-4300年人类定居至西藏昌都地区的卡若遗址;第三阶段,距今3600年以来,人类大规模向高海拔地区扩张,永久定居至海拔3000米以上。该时期全球气候向寒冷方向发展,气候也趋于干旱,但欧亚大陆的史前农业扩张,使得大麦、小麦等西亚起源的农作物和家畜羊在距今4000年左右传入到甘肃、青海地区,并在3600年前后开始成为青藏高原高海拔地区人类的重要食物来源。大麦和羊对低温的耐受能力强,是人类在气候变冷时期向高海拔地区大规模成功扩张的主要促进因素。

兰州大学陈发虎教授团队主导的研究成果有助于认识史前人类定居青藏高原的历史,并为理解史前人类如何大规模永久定居至青藏高原高海拔地区提供了新的视角。过去的研究认为,全新世温暖适宜的气候条件是促使史前人类永久定居青藏高原高海拔寒冷地区的最主要因素,而陈发虎等人的研究结果显示,史前人类永久定居到高海拔青藏高原经历了漫长过程,现代人扩散到青藏高原周边地区,我国北方以粟黍为主的旱作农业起源和发展,以及在全新世温暖适宜阶段由黄土高原地区向青藏高原低海拔河谷地区的扩散均对史前人类大规模永久定居青藏高原创造了条件,但史前人类恰恰是在距今3600年之后全球气候转向冷干的大背景下才向青藏高原高海拔寒冷缺氧地区大规模扩张的,在此过程中欧亚大陆史前农业传播给青藏高原东北边缘地区带来的农业技术革新发挥了最为关键的作用。在当前全球气候快速变化的背景之下,科学技术的进步应当是人类应对气候变化的重要手段。陈发虎等人的研究表明,技术革新在数千年前的人类及其社会的发展中同样发挥着重要的作用,其中的一个实例是农业技术革新帮助史前人类大规模成功定居在青藏高原的高海拔地区。

Evolutionary development in basal mammaliaforms as revealed by a docodontan

北京自然博物馆命名两种侏罗纪柱齿兽类哺乳动物,再次揭示哺乳动物基干支系的生态适应多样性

哺乳动物有超过5400种现生物种,是当今世界上最重要也是相当繁荣多样的动物类群之一。哺乳动物漫长的演化历史可以一直追溯到三叠纪和侏罗纪。哺乳动物的整个历史有2/3是在中生代恐龙生活的地质年代。尽管近年来已经有许多重要的中生代化石被发现,但哺乳动物的早期演化历史,尤其是侏罗纪哺乳动物历史,仍然有许多空白。所以古生物学者付出很大的努力寻找更多的新化石,去了解哺乳动物的早期演化历史,尤其是早期哺乳动物的生态分异和发育机制的演化过程。

北京自然博物馆、中国地质科学院地质研究所和美国芝加哥大学的研究人员发文宣布了两项对早期哺乳动物演化有重大意义的侏罗纪哺乳动物化石研究的重要发现。这两件具有重大科学意义的化石,分别于2011年发现于内蒙古宁城和2012年发现于河北省青龙县化石产地,分别命名为攀援灵巧柱齿兽(Agilodocodon scansorius)和短指挖掘柱齿兽(Docofossor brachydactylus)。这两项新发现为早期哺乳动物总体上的分异演化和广泛的演化适应提供了新的化石证据。

北京自然博物馆新发现的哺乳动物化石属于柱齿兽类(Docodonts)。柱齿兽类是哺乳动物的基干支系之一,也是哺乳动物中比较原始的支系形态。柱齿兽类的牙齿和牙床化石在侏罗纪和白垩纪在北方劳亚古大陆有广泛的地理分布。但柱齿兽类的化石骨骼保存并不多见。攀援灵巧柱齿兽和短指挖掘柱齿兽的化石保存很好,各自有其特化的牙齿骨骼特征。 这些特化的新形态特点,很大程度上扩展了已知的柱齿兽类的生态多样性和演化适应范围。

攀援灵巧柱齿兽是哺乳动物基干支系中,已知最早的也是最原始的攀援树栖型哺乳动物。早期哺乳动物体型小。体型小的哺乳动物即使生活在地面,也要有一定的攀爬功能,以克服地面崎岖不平的效应 。因此, 小的哺乳动物一般会有某些攀爬的能力。但是, 虽然早期哺乳动物有某些攀爬的行为特征,迄今为止,哺乳动物基干类群尚无攀援和树栖型的动物。

首次发现的攀援灵巧柱齿兽的攀援型功能特点在于:1)手脚都有弧形侧扁的角质爪和爪骨节;2)手脚都有伸长近指骨节和中指骨节; 3)踝关节(脚后跟)有便于较大转动的功能特征; 4)前肢的肘关节有便于攀援功能的特征;5)腰椎、尾椎骨也有便于攀援功能的特征。

攀援灵巧柱齿兽有特化的植食型的门齿特征。攀援灵巧柱齿兽的铲形门齿与专食树皮汁液的现代小型灵长动物(南美洲的阔鼻猴类)的铲形门齿相同。这是哺乳动物演化历史最早出现的植物汁液的食性特化的形态。大多数哺乳动物基干支系类群的食性是食虫性(insectivorous)或杂食性(omnivorous)(贼兽类例外),特化食用树汁树液的植食型的动物尚无先例。攀援灵巧柱齿兽的门齿形态是吸食植物汁液的专有特征。这在哺乳动物基干支系类群十分特别,这也是最早已知食用植物汁液的哺乳动物适应 。攀援灵巧柱齿兽的植食性扩展了哺乳基干类群的食性生态多样性的范围。

短指挖掘柱齿兽的牙齿和下颌形态的特征与北美洲和欧洲侏罗纪同期的柱齿兽(Docodon和Haldanodon)很相似,是食虫性的哺乳动物。短指挖掘柱齿兽的比较形态和演化生物学的形态特征表现在它的脊椎柱,肢骨,手脚掌指骨,和远端指节(爪骨)。

短指挖掘柱齿兽的前肢骨骼强壮,其手爪骨呈铲形,膨大,扁平,横宽,伸长。它的所有的前肢骨、手掌指骨和远端指节的特点都有很好的挖掘功能特征,其头骨的结构和肢骨的长短比例具有典型的地穴生活动物的形态。柱齿兽类群的属种中,以前已有前肢有挖掘功能的种类(Haldanodon)。但在哺乳动物最早期的基干支系类群中,短指挖掘柱齿兽是第一例可以证实的具有地穴型特化生活方式的原始哺乳动物。

短指挖掘柱齿兽最特出的新特征是它的手和脚的第二至第五指骨节都比其它的大多数的哺乳动物短少一个指节。短指挖掘柱齿兽第二至第五指都只有两节骨节(指节式:2-2-2-2-2)。其它多数哺乳动物(也是哺乳动物祖先原始的特点)一般是第二至第五指有三节指节(指节式:2-3-3-3-3)。 短少的指节, 粗壮的指骨,加上横宽伸长的远端爪骨,也都是挖掘功能的演化适应。

Single-protein spin resonance spectroscopy under ambient conditions

中国学者首次在室温下用磁共振探到单个分子

通用的磁共振技术已被广泛用于基础研究和医学应用等多个领域,但其研究对象通常为数十亿个分子,单个分子独特的信息无法观测。基于钻石的新型磁共振技术在继承传统磁共振优势的同时,将研究对象推进到单个分子,成像分辨率由毫米级提升至纳米级,但其主要难点是源自单分子的信号太弱。

中国科学技术大学研究人员领衔的一个团队最近利用钻石中的一种特殊结构做探针,首次在室内温度空气条件下获得单个蛋白质分子的磁共振谱。该成果使利用基于钻石的高分辨率纳米磁共振成像诊断成为可能。

杜江峰的团队利用碳-12富集的钻石为载体,注入氮离子使其产生一种名为“氮-空位点缺陷”的结构,并使该结构发挥探针作用,在纳米尺度上靠近被探测的蛋白质。此外,他们利用一种名为“多聚赖氨酸”的物质保护蛋白质,确保其在研究过程中的稳定性。

研究人员选取了细胞分裂中的一种重要蛋白质MAD2为研究对象。经过两年多的努力和逾百次尝试,最终他们成功在室内温度及空气条件下首次获取了单个蛋白质分子的磁共振谱,并通过谱形分析,获取了其动力学性质。

关于这项技术的用途,杜江峰表示,最直接的用途是在不影响蛋白质性质的前提下检测其结构和动力学性质,直接在细胞膜上或细胞内研究蛋白质分子,“这对生命科学研究来说有极大吸引力”。

总之,该技术拓宽了单个分子领域的研究范围,在分析化学、结构生物学、高分子、磁性材料等领域具有重要应用前景和实用价值。以此为基础,结合扫描探针、高梯度磁场等技术,未来可将该探测技术用于生命及材料领域的单个分子成像、结构解析、动力学监测,甚至直接深入细胞内部进行微观磁共振研究,为获得科学新发现孕育可能。

《科学》杂志的审稿人评价该工作是“单个蛋白质分子检测的突破性成果”,开启了利用“氮-空位点缺陷”进一步研究“自旋标记”蛋白质的可能,有重要应用前景。参与这项研究的还有来自中国科学院强磁场科学中心和德国斯图加特大学的研究人员。