现在大家用的支架,都是金属材料制作的,这种金属支架一旦植入,就要和患者的身体终身相伴。复旦大学附属中山医院心内科主任、中国科学院院士葛均波教授和他的团队自主研发了一种新支架,这种支架的材料能够在人体内完全降解,这就意味着未来的支架不会存在患者的身体里一辈子了。

近日,葛均波院士率先成功完成了我国首例由国人自主研发的完全可降解聚乳酸支架(心祥,XinsorbTM)的植入,这标志着我国的支架研发水平已经站在了国际前沿,同时也代表着我国心血管界在冠心病介入治疗的“第四次革命”来到。新一代完全可降解支架进入临床将造福更多的冠心病患者。

葛均波说,科学研究发现,冠脉支架并不需在身体里装一辈子,而是有“服役”周期的。支架在介入冠状动脉6个月后,便已完成使命,可以“功成身退”让血管恢复其原来的面貌。但是传统的金属支架由于材料不可降解,即便完成了任务,也要和心脏相伴一生。传统金属支架终身待在体内,有时反而会刺激血管产生炎症反应,甚至产生支架内血栓而危及生命。

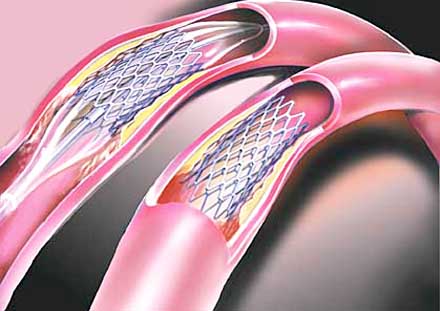

该支架由高分子聚乳酸类材料构建雷帕霉素药物释放平台,植入体内2-3年内完全降解吸收,有别于传统金属药物支架,其设计理念是:支架植入后的一段时间内,它会对狭窄的冠脉血管进行机械性支撑,同时释放出药物,防止再狭窄,之后支架即缓慢降解并完全被组织吸收,血管结构以及舒缩功能完全恢复至自然状态。葛均波教授还谈到,我国自主研发的这种完全可降解支架对于患者来说,还有一大实惠,就是在费用上会更节省。

附:葛均波教授介绍

葛均波教授是长江学者。1979年-1984年就读于青岛医学院获医学学士学位;1984年-1987年山东医科大学硕士研究生获硕士学位;1988年-1990年上海医科大学研究生院,心内科博士研究生;1990年由上海医科大学派往西德美因兹大学进修学习,并于1993年获得美因兹大学医学院医学博士学位,经国家教委及中国驻联邦德国使馆批准,葛均波博士继续留在德国深造。于1993年跟随其导师来到Essen大学医学院继续他的博士后研究,并于1995年任Essen大学医学院心内科血管内超声室主任1999年4月回国。现为复旦大学(原上海医科大学)附属中山医院心内科主任,心导管室主任,上海市心血管病研究所所长,中华医学会心血管病学分会副主任委员,复旦大学干细胞组织工程研究中心主任,复旦大学生物医学研究院双聘PI,教育部长江学者奖励计划特聘教授。2011年增选为中国科学院院士。