DNA折纸技术可以将DNA折叠为二维或三维的纳米级形状。这种技术是由美国加州理工学院的Paul Rothemund博士发明的,在诊断设备的新型分子传感器、分子药物容器、药物递送系统的开发,以及确定酶的级联反应中,DNA折纸技术都将具有重要的应用。在许多的实验室中, DNA支架,或者更为精巧的DNA结构正在被用于各种新颖的应用上。

在2006年,Rothemund博士通过他发明的“一步法”,利用数条短的DNA单链指导一条长的病毒DNA单链折叠为预设的形状。这一技术实现了以前需要数论合成、纯化并耗时几天甚至几个星期才能达到的目的。

利用这种方法,Rothemund博士构建了一些直径为100nm左右、空间分辨率(指图像中可辨认的临界物体空间几何长度的最小极限)为6nm左右的结构,组成了六种不同的形状,如四边形、三角形、五角星等。Rothemund博士说:“我的研究证实了,利用这种技术不仅可以构建任何想要形状的大致外形,也可以构建任意形状的空洞结构或大小超过200像素的表面模型。”他把这种方法命名为“DNA支架折纸术(scaffolded DNA origami)”

Rothemund博士设想的这种DNA折纸技术的一个明显的应用就是可用于构建“纳米模板”,在这种模板上可以添加各种其他成分,如将蛋白质结合其上进行生物实验,模拟复杂的蛋白质组装。

三唯DNA折纸

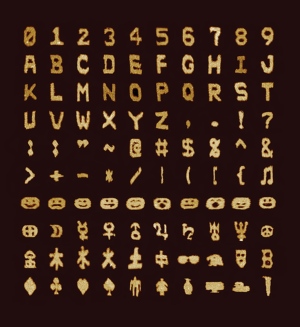

在Rothemund博士发开发的技术基础上,科学家们又研发了多种衍生技术。2012年11月,哈佛大学Wyss研究所的Bryan Wei博士领导的一个研究团队报告称他们利用更短的DNA链—大约32碱基—创建了无支架的3D结构,在这种3D结构中,每一对配对的碱基的方向被修改为90°直角,从而使得每两个碱基构成3D构型。

哈佛大学科学家利用DNA自组装构成的各种数字、字母等形状

Wei博士的团队主要使用合成短链DNA,弃用了长的支架链DNA。合成短链DNA之间通过互补链相互形成内部连锁,如果相互间没有互补序列则互补相连。从而,从过一系列的内部连锁,一组特定的DNA则可自我组合形成预定的形状。

Wei博士在接受采访时表示,“这种无支架方法将我们从病毒的长单链DNA中解放了出来,我们的方法中所采用的组分100%是合成的。因为使用合成链进行自组装,我们就不会受限于天然的核苷酸。例如,我们可以采用天然的D型DNA的镜像结构L型DNA进行自组装。在这种情况下,所得到的结构能够避免降解,并且其免疫原性也有限。这些特征使得这些DNA结构可以用于药物递送载体。”

提高药物递送效果

瑞典卡洛琳学院Björn Högberg博士的研究团队专注于研究将DNA组成的“装置”进行颗粒化并用于医学。

研究人员将长的单链DNA分子与大约200条短的单链寡核苷酸链进行混合,随着短的单链寡核苷酸链与长的单链支架经过缓慢退火杂交在一起,各种形状的纳米级结构就产生了。在DNA纳米结构完成自组装后,各个寡核苷酸的位置也就清楚了。

2012年,科学家报道称,已经成功地设计并验证了两种DNA折纸纳米结构用于将蒽环类药物多柔比星(阿霉素)递送至三种不同的人类乳腺癌细胞系。因为多柔比星在癌症治疗中的作用机制是插入到DNA中去,而DNA纳米科技则支持此类高度个性化,因而科学家们预测,DNA折纸纳米结构的这些特征将容许对DNA纳米结构进行优化调整用于药物递送。

研究人员报告称,通过调节纳米结构的设计,他们还可以调节封装效率以及药物的释放速度,与无DNA纳米结构包装的药物相比,这种技术可以提高药物的细胞毒性并降低药物在细胞内的消失速度。

研究人员得出结论说:“有前途的释放动力学和细胞毒性的阿霉素/ T纳米系统,结合知名的灵活性,DNA折纸术的方法来装饰靶向配体的结构与使DNA结构的一个潜在的候选平台主动靶向的抗癌纳米结构。“

研究人员总结称,DNA折纸技术众所周知的灵活性与纳米药物递送系统相结合,使得这种DNA结构成为一种非常有潜力的抗癌纳米结构候选平台。

增强酶的级联反应

加州大学河滨分校的科学家利用DNA纳米结构来对酶的级联反应进行空间位置的组织,并增强酶反应性。Ian Wheeldon博士和同事们开发各种生物分析设备,用于医学诊断和环境监控等应用。这些设备能够将酶反应途径在DNA支架上进行合理组织,用于生物学检测。

在最近发表的研究论文中,Wheeldon博士的团队提出,DNA的各种特性可用于构建形状精确、具有在分子级别上可控的结构域化学特征的多维结构,用于实现具有良好空间组织的多种酶的级联反应。

研究人员利用在纳米级DNA三角形上组装的辣根过氧化物酶(HRP)模型系统研究了酶底物与DNA之间的反应。之所以利用HRP作为模型系统是因为它HRP可以氧化一系列在分析实验中常用的、具有不同化学性质的底物,并且这些底物与DNA之间的反应各不相同。

研究发现,当底物发生中等程度的结合时,酶的催化作用增强了。研究人员认为这是由于底物与DNA支架之间发生了反复的结合与分离,使底物在酶的周围保持较高浓度。从而提高催化效率。