《Stem Cells》期刊是第一份专门报道前沿干细胞研究并且得到同行评鉴的期刊,为了庆祝本期刊创刊30周年,我们暂停脚步回顾一下本期刊在过去30年内取得的进展。为此,我们将针对推动干细胞生物学发展的10大最引人注目的研究发现发表一下我们的观点。随着新数据递增的速度越来越快,在最近几年大量的干细胞研究进展不断涌现,但是我们并不认为干细胞生物学是一门新生的科学。干细胞的概念最早出现在科学文献中则要追溯于1868年Haeckel提出的用来描述一种负责产生很多种类型的新细胞来修复身体的未特化或者说未分化的细胞的“stamzelle”概念,从这种意义上来说,干细胞概念已经存在了很长时间,但是获得支持这种理论的铁证则花了很多年。直到20世纪六十年代,James Till和 Ernest McCulloch的研究给我们提供了干细胞存在的证据,而在20世纪六十至七十年代获得胚胎癌性细胞和1981年首先获得小鼠胚胎干细胞之前,成体或组织特异性干细胞是人们唯一知道的干细胞类型。《Stem Cells》期刊第一期是1981年发表的,因此一点也不用奇怪这期论文主要研究造血祖细胞。近几年,人们开发出诱导性多功能干细胞,这是一个多产的研究领域,在过去5年,发表在《Stem Cells》期刊和其他期刊上的论文数量就能证明这一点。读者将注意到在这期特刊中有很多文章跟诱导性多功能干细胞相关,然而这只是反应出研究人员当前对该话题表现出的浓厚兴趣,而并不是我们蓄意地企图忽视干细胞研究的其他领域。

1. 跟从血液研究:发现和分离成体干细胞

1963年,James Till和Ernest McCulloch在总结他们早期研究时发现有限数目的骨髓细胞能够在接受放疗的宿主脾脏中产生类红细胞(erythroid cell)和髓样细胞(myeloid cell)克隆集落,这是第一次证实造血干细胞(haematopoietic stem cell, HSC)的存在。20世纪八十年代,利用开发出来的流式细胞仪允许研究人员从骨髓中富集造血干细胞,因此也是《Stem Cells》期刊历史上第一次主要突破。

2.首次发现小鼠胚胎干细胞(mouse embryonic stem cell, mESC)

1964年,Martin Evans、Matthew Kaufmann和Gail Martin的研究是多能性细胞研究的一次巨大的进步,因为它提供看似稳定和永生的细胞系,这些细胞系不像来自癌症中发生转化的永生细胞系。直到获得小鼠胚胎干细胞的时候,多能性的概念,即单个细胞类型分化为多种其他类型的细胞,还是比较新的概念。这种概念是与在对畸胎瘤(teratocarcinoma)详细组织学研究中提出的理论命题即干细胞负责组织修复同时出现的。畸胎瘤是由随机分布在体组织中的看似未分化的细胞组成的肿瘤。在同一年,Lewis Kleinsmith和Barry Pierce第一次开发出条件分离和培养这些细胞,将它们称为“胚胎癌性细胞(embryonal carcinoma cell)”。他们第一次表明人们可能分离出小鼠胚泡(blastocyst)阶段胚胎的内细胞团(inner cell mass, ICM),并诱导这些细胞存活和发育成能够作为细胞系培养的细胞集落。但是因为几个研究小组都不能成功地培养来自内细胞团的细胞,要实现这点相当地困难。

直到20世纪七十年代,我们了解到小鼠胚胎在子宫外至少能够完成它们的一些发育阶段以及滋养外胚层(trophectoderm)细胞在内细胞团不存在下能够增殖,但是独立培养内细胞团的所有尝试都失败了。直到Michael Sherman观察到加入含有10%加热失活的胎牛血清的富集培养基促进90%的小鼠胚泡从透明带(zona pellucida)中孵化出来并附着到培养皿上,但是他不能阻止内细胞团发生分化。尽管内细胞团细胞在培养中发生扩增导致滋养层细胞(trophoblast cell)过度生长,但是它们似乎主要分化为上皮细胞。Evans和 Kaufmann采取下面的方法解决了这个问题:通过在内细胞团细胞开始发育为卵圆筒(egg cylinder)类似的结构时将它们移除然后将它们解散为单细胞悬浮液,再把这些细胞转移到辐射照射后的成纤维细胞上,形成的细胞集落形态上类似于胚胎癌性细胞培养时出现的情形。Evans将这些细胞称作小鼠胚胎干细胞,不同于胚胎癌性细胞的是,它们有正常的核型,而且在没有饲养成纤维细胞存在时进行培养则能够产生类胚胎体(embryoid body)。小鼠胚胎干细胞获得成功的一个主要因素是加入白血病抑制因子(leukaemia inhibitory factor, LIF)到小鼠胚胎干细胞培养基中阻止它们分化,并允许它们在不含饲养层的条件下进行培养。

3. 复制基因组——开发哺乳动物克隆技术

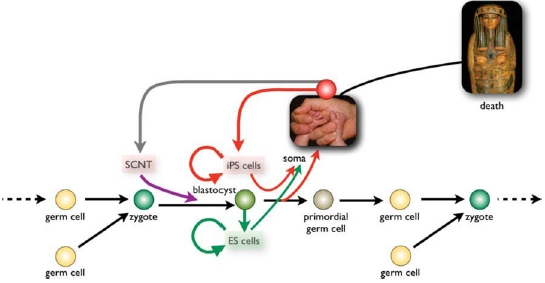

没有人可能立刻想到要把哺乳动物克隆技术作为干细胞相关的话题,但是让体细胞基因组产生表观遗传学可塑性——这也是克隆技术的关键性基础——可以告诉我们很多关于多能性的分子基础方面的知识。该技术也可能作为一种可行的方法为单个病人产生胚胎干细胞,而大量来自克隆实验的数据能够改善重编程体细胞的技术,因此将克隆技术列为我们的列表当中。

Briggs和King等证实体细胞核转移(somatic cell nuclear transfer, SCNT)能够用来克隆青蛙。利用来自美洲豹蛙(Rana pipiens)的卵母细胞和供者细胞核,他们发现“重建”的胚胎能够至少发育至早期卵裂期,在一些实验中还能发育至蝌蚪阶段。Gurdon等利用来自蝌蚪的肠道细胞证实已分化的体细胞能够产生有活力的胚胎。相反,在哺乳动物中开展体细胞核转移研究更加困难,多年来人们相信成年脊椎动物只是太特化了而不能退回到全能状态。然而,1996年“多利(Dolly)”羊的成功克隆决定性地反驳了这种观点。科学家将来自芬兰多塞特母羊的乳腺上皮细胞与来自一个不同供者羊的去核卵母细胞融合而克隆出多利羊。如今,很多研究表明体细胞核转移在许多哺乳动物中是可行的。

4. 人胚胎干细胞(human embryonic stem cell, hESC)

在发现小鼠胚胎干细胞之后,科学家并没有快速地获得人胚胎干细胞,当美国威斯康星大学James Thomson报道他首次获得的5种人胚胎干细胞系时它花费了17年。体外受精产生的新鲜或冻存的早期卵裂期人胚胎是由个人捐赠的,在获得知情同意后用于临床目的。他将胚胎培养到胚泡阶段,分离出14个内细胞团,从5个独立的胚胎中获得5种人胚胎干细胞系。Thomson等所用的方法实际上非常类似于Evans在获得小鼠胚胎干细胞上所采用的方法。最早描述Thomson等构建出的5种人胚胎干细胞系的文章发表在1998年11月6日那期《科学》杂志上,文章名为《从人胚泡中获得的胚胎干细胞系》(Embryonicstem cell lines derived from human blastocysts)。

5. 当好细胞变坏时——提出肿瘤干细胞(cancer stem cell)概念

人们一直在开发杀死形成恶性肿瘤的癌细胞的方法,但是复发一直是一个问题,尤其是原发性肿瘤会运行到较远的地方产生转移肿瘤。解释这些现象的一种观点是存在能够再生原发性肿瘤中存在的所有已分化细胞类型的致瘤性干细胞(tumorigenic stem cell)。大多数化疗治疗策略杀死可复制的已分化细胞——它们形成肿瘤块中大部分——但是可能不能杀死所有假定中的数量稀少的静止肿瘤干细胞。如果肿瘤干细胞拥有类似于非致瘤性干细胞的自我更新和增殖的特征,它将产生全新的肿瘤。支持肿瘤干细胞假说的关键研究论文来自John Dick实验室1997年所做的研究:John Dick和Dominique Bonnet证实一种分离的细胞类型能够启动急性骨髓样白血病(acute myeloid leukaemia)产生。这些细胞是特定的CD34+ CD38-,类似于正常的造血祖细胞,这就暗示是正常原始细胞类型而不是更加特化的造血细胞类型造成白血病转化。

6. 诱导性多功能干细胞(induced pluripotent stem cells, iPSCs)

胚胎干细胞多能性使得它们成为一个潜在性有吸引力的产生临床上有用的体细胞的来源,但是它们存在免疫排斥的问题,另外还存在伦理问题。

2006年,Shinya Yamanaka实验室证实重编程小鼠体细胞可以构建出iPSCs,通过逆病毒转导仅4个基因(Oct4, Sox2, Klf4和c-Myc)就可重编程小鼠胚胎成纤维细胞(mouse embryonic fibroblast)和成体尾巴成纤维细胞(adult tail fibroblast)并且显现出类似小鼠胚胎干细胞的特征。这些形成的细胞被称作iPSCs,它们能够通过生殖系传递(germline transmission)产生嵌合动物以及所形成后代的所有组织,这意味着它们存在多能性。Yamanaka研究小组继续延续他们的早期研究,表明通过逆病毒转导Oct4, Sox2, Klf4 和c-Myc也可高效地重编程人成体真皮成纤维细胞(adult dermal fibroblast)。James Thomson实验室发现通过慢病毒而不是逆病毒转导一套略有差异的因子(OCT4, SOX2, NANOG和LIN28)也足以允许从胎儿和成体成纤维细胞产生iPSCs。

7. 间充质干细胞(mesenchymal stem cells)

排列在十大列表中第7位的是致力于间充质干细胞的研究。

间充质干细胞可以从人骨髓中分离出来。骨髓组织中除了造血干细胞之外还存在其他干细胞群体的第一次实验证据产生于20世纪六十年代。Friedenstein在骨髓中鉴定出附着的成纤维细胞样细胞在体内能够生成骨。此外,它们还能分化为其他细胞类型,如软骨细胞和脂肪细胞。这时,人们才认识到这种附着的成纤维细胞样细胞的多能性,它们是间充质干细胞,而不是只是骨髓基质细胞(marrow stromal cell)。

间充质干细胞也可以来自其他的来源。20世纪九十年代后期,科学家发现它也可以来自于脐带血中,尽管脐带血也是造血干细胞的一个有价值的来源。

8. 干细胞组织工程

在实验室中培养干细胞适合研究它们的分子特征和分化能力,长期目标则是利用干细胞制造完整的人器官以便用于移植。培养从身体富集的干细胞的主要问题之一就是它们不再处于支持和培育这些细胞和促进它们发挥有效功能的三维微环境中。因为这些原因,人们很难用干细胞重建器官的复杂三维结构。克服这个问题的一种方法就是构建一个支架(scaffold),能够将干细胞(和其他细胞类型)移植到它上面。人们也可通过骨胶原、羟基磷灰石(hydroxyapatite)和多种生物可降解的聚合物——它们中大多数已被用来构建人造骨——来构建人造支架。

组织或器官去细胞化(decellularization)技术剥离掉细胞和抗原,留下一个主要由细胞原始结构中堆积的胞外基质组成的支架。这是一个有趣的概念,因为构建器官所需的所有位置信息存在于它的胞外基质,即“细胞骨架(skeleton)”。这提示着存在信号告诉特定细胞类型在支架何处结合,这也是试图从通过灌注去污剂溶液移除细胞物质的尸体中构建动物心脏的基础。

9. 改善基因操纵技术

还在几年前,人们要基因操纵胚胎干细胞所采取的还只是插入报告基因到DNA构造序列上,然后进行抗生素选择,从而获得稳定整合报告基因的胚胎干细胞细胞系。

人胚胎干细胞附着在饲养细胞或者额外的单层细胞基质上,但是它们的存活率比较低,而且转染的DNA构造序列整合进基因组的位点不确定,而且每个细胞中可能发生多位点整合。

将基因构造序列靶向到特定的基因组位点将使得发生的特定基因组编辑永久化,同时也便于在自然环境中更真实地反映基因行为。实现这点的最佳方法就是通过转移长同源DNA序列到基因组靶位点上实现同源重组。科学家经常使用这种技术在小鼠胚胎干细胞中成功地实现有效的基因打靶,重组率为1/100,还可敲进或敲除基因产生转基因小鼠细胞系。将同样的实验程序应用到人胚胎干细胞上,重组率为1/1000000,因为利用基因打靶DNA构建序列实现成功的转染依赖于单细胞悬浮液。这对于小鼠胚胎干细胞而言不是问题,因为人们能够利用白血病抑制因子阻止它们分化,但是这个不能适用于人胚胎干细胞,因为这种实验方法实际表现不好。

科学家最近开发的锌指核酸酶(zinc finger nucleases, ZFNs)则改变了这种状态,因而值得我们将之列入10大列表之中。他们设计的ZFNs通过将C2H2锌指蛋白(zinc finger proteins, ZFPs)组合到一起形成定制化的锌指串联。这种锌指结构域与非特异性的FokI核酸酶结合在一起可以在特定位点切割DNA形成双链断链(double strand break, DSB)。FokI结构域需要ZFN形成二聚体时才有活性。DSB对于基因组稳定性而言是不好的,因此细胞通过两种方法——非同源末端连接和同源重组——尽可能快地修复它们。

10. 干细胞治疗更加接近于现实

干细胞研究的最终目的就是治疗人类疾病,但是我们离这个目标到底有多远呢?事实上,很多年来人们进行干细胞移植(即骨髓移植)来治疗白血病病人,但是自从获得人胚胎干细胞后大多数传媒便把关注焦点集中在这一领域。为此,作为我们十大列表中的最后一项,我们列举了一些正在进行的临床试验来证明基于干细胞的治疗不一直只是某种理论上的概念,而是未来一些年应当发生的事情。

第一例子就是利用成体组织特异性干细胞来恢复视力:人眼角膜(cornea)是由位于角膜缘(limbus)的一群干细胞维持的,但是当眼睛遭受化学、机械或热损伤时,这些干细胞被破坏导致角膜维持能力下降,从而允许不透明的眼球结膜(conjunctiva) 侵占角膜留下的空间,最终导致视力丢失,这就是大家所熟知的角膜缘干细胞缺陷症(limbal stem cell deficiency)。人们可以将角膜缘干细胞附着在一小片人羊膜(amniotic membrane)上或者利用在不能发生有丝分裂的饲养细胞中培养的单细胞悬浮液,将它们移植进手术暴露出的受损眼睛的角膜缘,这样这些干细胞能够在它们预期的微环境里再次定居下来,最终恢复视力,而且该技术无需药物来抑制宿主免疫性能,这也意味着植入的细胞不大会遭受免疫排斥。

第二个例子就是治疗心肌梗塞(myocardial infarction)的干细胞治疗当前也正在出现,如静脉递送体外培养扩增的骨髓来源间充质干细胞(bone marrow derived mesenchymal stem cell)。间充质干细胞比较好的优势在于它们似乎是低免疫原性的,从而允许异体干细胞移植(allogeneic cell transplantation)。世界上已有上千病人利用体外培养扩增的间充质干细胞进行治疗。然而间充质干细胞移植还有极大的改善空间,因为只有1-2%接受移植的病人在一到两周内检测到这些移植的细胞。

第三个例子就是美国FDA批准Geron Corporation公司采用由人胚胎干细胞(hESC)分化而成的少突胶质祖细胞(oligodendrocyte progenitor cell)移植入患者的受损部位治疗急性脊髓损伤(spinal cord injury)以便评估该治疗方法的安全性和有效性。因为研究表明经移植后人胚胎干细胞分化的少突胶质祖细胞在脊髓损伤模型动物中显示出再髓鞘化和神经生长属性,从而导致相关功能恢复。这些数据表明脊髓损伤是可能通过胚胎干细胞治疗好的。然而,令人吃惊的是。2011年10月中旬,Geron Corporation公司引用经济原因停止了相关临床试验研究。

Editorial: Our Top 10 Developments in Stem Cell Biology over the Last 30 Years

Lyle Armstrong, Majlinda Lako, Noel Buckley, Terry R.J. Lappin, Martin J. Murphy, Jan A. Nolta, Mark Pittenger, Miodrag Stojkovic

To celebrate 30 years of peer-reviewed publication of cutting edge stem cell research in Stem Cells, the first journal devoted to this promising field, we pause to review how far we have come in the three-decade lifetime of the Journal. To do this, we will present our views of the 10 most significant developments that have advanced stem cell biology where it is today. With the increasing rate of new data, it is natural that the bulk of these developments would have occurred in recent years, but we must not think that stem cell biology is a young science. The idea of a stem cell has actually been around for quite a long time having appeared in the scientific literature as early as 1868 with Haeckels' concept of a stamzelle as an uncommitted or undifferentiated cell responsible for producing many types of new cells to repair the body [Naturliche Schopfungsgeschichte, 1868; Berlin: Georg Reimer] but it took many years to obtain hard evidence in support of this theory. Not until the work of James Till and Ernest McCulloch in the 1960s did we have proof of the existence of stem cells and until the derivation of embryonal carcinoma cells in the 1960s–1970s and the first embryonic stem cell in 1981, such adult or tissue-specific stem cells were the only known class. The first issue of Stem Cells was published in 1981; no small wonder that most of its papers were devoted to hematopoietic progenitors. More recently, induced pluripotent stem cells (iPSCs) have been developed, and this is proving to be a fertile area of investigation as shown by the volume of publications appearing not only in Stem Cells but also in other journals over the last 5 years. The reader will note that many of the articles in this special issue are concerned with iPSC; however, this reflects the current surge of interest in the topic rather than any deliberate attempt to ignore other areas of stem cell investigation.

文献链接: