近日,我们和余教授进行了一次长谈,听他分享了对化学领域的看法,以及科研上的心得。谈话让我们多次想到毛姆的《月亮和六便士》。和斯特里克兰德一样,余教授放弃了优渥的物质生活,听从内心澎湃不已的召唤,踏上了科学之旅。Scripps研究所就是他的塔西提岛,在这里,他带来了一个又一个的惊喜。他的故事,相信会给每一名读者都带来激励与启发。

药明康德:余教授,首先恭喜你获得今年的麦克阿瑟天才奖。这个奖项和诺贝尔奖有什么区别?这个奖对你来说是个惊喜吗?

余金权教授:诺贝尔奖通常表彰一些为人类带来颠覆性新知识的具体发现或想法。这些发现或想法具有跨时代的意义,而且往往对人类的重大贡献已经比较明朗。麦克阿瑟天才奖有类似之处, 但侧重点还是有所不同的。天才奖强调想法的新颖性、潜力、高度以及对领域的影响,原创性非常重要。在科研中,一些与众不同的创意显示了改变整个领域的潜力,即便目前还没有得到广泛应用,也有可能获得天才奖。天才奖的目的是希望有创意、有潜力的想法能够更好更快的发展。这是我最近细读了麦克阿瑟官方网页的理解。

这个消息纯属惊喜,我事先一无所知。大概是在8月29号下午,我的手机响了很多次,显示都是一个来自芝加哥的不明号码。我一开始还以为是广告,就没接。后来这个号码又开始轮番轰炸我的座机和手机,我就有点恼火。结果一接起来,电话那头说他们是麦克阿瑟基金会的。我问你们有什么事需要我效劳吗,另一头的委员会就笑出声来...

药明康德:为什么说纯属惊喜呢?

余金权教授:我原以为这个奖是给那些一出道就一飞冲天的天才学者,象我的同事Phil Baran,Harvard的丘成桐、庄小威, Berkeley的杨培东, 而不是像我这样学术道路充满曲折,独立工作14年后才在我最心仪的课题上取得突破的学者。而且我36岁的时候,才确立研究方向,开始真正独立做科研。别人是“少年老成”,我却是有点“小器”还“晚成”。

开始独立做科研后,我的经历也不是一帆风顺。虽然我一个关键性的初步研究结果2003年就在剑桥由我的第一个学生做出来了,但初期在剑桥大学招学生和建组都举步维艰。来到美国后,我在碳-氢键活化领域用立体化学作为手段进行系统研究的思路并未被同行们认可。最早期的两篇关键论文, 算是处女作, 都在2004 年被JACS(Journal of the American Chemical Society,美国化学会志)拒了。后来我的启动资金用完了,新的经费申请也没有结果,在布兰代斯大学(Brandeis University)已经有点山穷水尽。整个碳-氢键活化领域也陷入沉寂,苦苦找不到可以燎原的星星之火。 所以说我早期的科研进展其实是很不顺利的。

药明康德:即便是那么困难的时候,你也还是想做碳-氢键活化吗?有没有动摇过?

余金权教授:没有动摇过。我知道碳-氢键活化的研究风险很大,但我对它的重要性已经有很深的理解,太想把它做出来。当时没钱了,我就希望能马上申请到NSF的科研经费,或者是问学校借点钱,再争取个半年。其他的事我都没怎么去想。

经过博士和博士后的学习,我对人类合成分子的技术已经有了比较全面的认识。碳-氢键活化对有机结合可能带来的变革性影响让我兴奋不已。我的注意力被这个领域许多难题完全吸引。我从2002年开始做碳-氢键活化,到现在做了14年,其中最大的突破应该是系统地研究了钯金属插入碳-氢键的立体化学,建立了立体化学的模型。这个模型建立以后,我们才能真正了解碳-氢键活化的过渡态的结构,也让通过不对称碳-氢键活化建立手性中心成为可能。这是我们课题组原创性的工作,可能会对不对称合成产生革命性的影响。

我们设计的第一个能控制手性的氨基酸配体和最近的氨基奎林配体进一步阐述了为不对称碳-氢键活化设计手性配体的原理和框架。这些配体就象一双手,终于可以让我们抓住碳-氢键活化的过渡态并进行调节。未来的工作可以对细节进行改进和优化,但这些概念已经确立,为这个领域发展打下坚实的基础。这个工作可能是我们课题组对碳-氢键活化的一个比较重要的贡献。

我们第二个贡献是首次提出,底物的弱配位可能比强配位更好。因为底物是弱配位和单齿配位,我们才有可能设计双齿手性配体。否则以前所有的反应往往受底物控制成了背景反应,就不可能进行真正有效的不对称催化,这是个看似简单其实不然的思想火花, 有点踏破铁鞋无觅处得来全不费功夫的感觉。 我们在最近的《Science》论文摘要里明确提出了这一点。在这篇论文里,我们把β位的碳原子转化成了手性中心,这个是史上首例,非常挑战的课题,我们苦苦坚持了14年终于解决了这个难题。因为这个反应比较广谱,也许将来它可以进入教科书。像这样的反应,我一辈子能做个两三个很满足了。

药明康德:你是大家公认的“天才”,可是我们注意到你办公室的墙上挂着“业精于勤”四个字。努力在你的成就中占了多大比重呢?

余金权教授:业精于勤是我最喜欢的一句话。很多人说要做突破性的发现,需要的是1%的天才和99%的努力。我觉得这个过于简单化了。很多人努力了一辈子都没有突破,积累了一辈子都在原点。这里的关键不是简单的勤奋工作,而是要勤于思考。如果一个人不勤于思考,不是每天都在琢磨问题,就提不出有创意的东西,就不能成功。

勤于思考说起来容易,做起来很难。首先你要找到你感兴趣的问题。你选一个题目,最优先考虑的不应该是为了谋生,不是为了发文章,也不是为了找基金。你首先要考虑的,是你对这个题目有没有真正发自内心的兴趣。有了兴趣,虽然不至于茶饭不思,但除了吃饭睡觉,你大部分时间自然而然会去想这个问题。

拿我来说,我2002年在剑桥写基金申请开始独立工作时,也有几个不同的想法。但是怎样让钯金属不对称插入碳-氢键,并引入官能团合成手性分子很快占据了我的每根脑神经,让我把其他几个课题完全抛在脑后,虽然这些课题后来也成了比较有意义的热点。其实我相信从60年代到90年代的很多科学家,脑子里都有过这个梦想或者概念。那么为什么一直没有实质性进展?我觉得一方面缺乏几个关键的科学认知,成了拦路虎,让人无从着手。另一方面心理上有恐惧,高山仰止也是一个因素。虽然我深知开展这个课题很难从文献里找到启示,有可能会陷入闭门造车而一事无成的困境,但是我的心思已经无法离开这个科学问题,完全是缠上了。我宁愿5年后拿不到终身教职回老家种地,也要冒这个险。

所以我觉得成功需要勤思考,需要有兴趣,但也要无所畏惧——碳-氢键活化的立体化学是一个很多人都能想到的领域,甚至也没有新概念可炒。但是往往没人能把生命,把学术生涯全赌上去解决这个问题,这需要“从头来”的勇气和全新的思路。非常有意思的是这个领域的两个重要的科学家也在2003年2004年先后在美国开始独立工作 (Sanford 和Daugulis)。他们也在这个领域其他问题上做出了重要的贡献。早期我们互不相识,互相竞争,但都有自己的独立的思路,现在都成了好朋友。应该说我一开始就选择以最难的立体化学为切入点使我的研究思路进入了与众不同的轨迹,同时也把我逼入了初期更难的使用弱配位底物的方向。 这也正是我的课题组现在拥有独特的平台和广阔的发展空间的根本原因。

药明康德:从差点失业,到开辟一个新领域,你觉得你的学术生涯有哪些重要的转折点呢?

余金权教授:第一个转折点算是去剑桥学习吧。当时我在广州化学研究所硕士毕业,又工作了四年,导师和领导非常支持,28岁已经糊里糊涂做了副教授,也建立了香料合成的公司,感觉算是相当幸运和一帆风顺。但我的内心一直有个声音告诉我,自己的视野不够宽,原创性不够强,基础训练不够系统,一定要去学习。虽然当时没有网络, 但通过文献可以感觉到我离外面的科学世界已经很远了。 所以我放下了一切,去剑桥大学重新开始。这次学习让我真正“见了世面”,见识到了顶尖科研的真正模样,这在当时的国内是很欠缺的。现在大家都在谈论现代基因测序技术对生命科学的影响,但是在1997年剑桥大学刚刚起步的两个青年化学家(包括目前最高效基因测序技术的发明人之一Shankar Balasubramanian,诺奖有力竞争者,也是我很好的朋友)已经常常在酒吧里探讨如何结合有机化学和物理化学检测手段,用于快速基因测序。我导师也经常带上我去洒吧讨论科学问题。因为我听得很认真,也会提问。当时这还让组里其他学生有些不悦。这些薫陶对我的视野产生了重要的影响。

我的第二个转折点是在E.J. Corey教授(1990年诺贝尔化学奖得主)的课题组做博士后工作。我在博士课题组学习的是生物催化,但学完后,我发现这个方向虽然很热门,但不是我想要做的。接受E.J. Corey教授的训练彻底改变了我的研究方向。能去他组里学习是源于他来剑桥大学访问,导师安排了我用15分钟和Corey教授汇报我的一个课题。能幸运给他详细介绍我的想法,并得到他的指点可以说改变了我的学术道路。他现在还常说他依然记得我们第一次见面的许多细节,包括带我出去吃饭,我想吃广东蒜蓉大蝦(当时好久沒尝过象样的中餐了,他让我点最喜欢吃的,我也就沒客气)。

我和Corey教授可以说是一见如故,忘年之交。到了他的组里后,发现组里30几个博后个个才高八斗,我只能算个门外汉。但是导师没有放弃我。一个现代有机合成的大师(也是诺贝尔奖得主)常常坐在我身边的通风橱旁,花1个多小时和我讲反应机理,告诉我去多读些无机化学的书。有时我正在架反应, 他会在旁边耐心看着,等我来讨论化学。在他的办公室,我也曾经长时间地聆听过他许多发人深省的教诲和一些神奇的科学故事。这些对我来说简直是不可思议的事情。象这样的伯乐确实太少了,更何况我当时和骏马相去甚远,几乎是个楞头青。

大家常常谈论中国何时能获基础科学的诺贝尔奖,我觉得更重要的是我们多出这样的醉心学术,真正有造诣的学术大师。这一点我们中国老一辈的有机化学家有值得我们学习的地方。 日本化学界有很多诺奖获得者,但化学界最受尊敬、无出其右的是Mukaiyama教授,日本有机化学的大师。我在获日本Mukaiyama奖时他送我的一支特制的刻着他题名的金制钢笔,我一直珍藏在办公室激励自己。

不得不说的是,独立工作以后从剑桥搬到Brandeis大学, 再搬到Scripps研究所都对我的研究产生了巨大的影响。在Brandeis和Scripps与世界一流化学家同事的交流让我这个半道出家的新手受益匪浅。

药明康德:那你现在实验室的研究方向是什么?还是集中在碳-氢键活化吗?

余金权教授:现在我的课题组有35个人。研究的主要领域还是不对称碳-氢键活化和远程碳-氢键活化。我想基于现在的发现,在理论和应用方面做进一步深化和拓展:现在有一些学生在进一步深入研究哪些因素会影响碳-氢键的打断,还有一些学生往应用和制药方向发展,或者往提高催化效率方向发展,试图实现大规模的工业化。这个领域很大,问题也很多,不是某一个反应,而是一个平台。现在30几个人还是忙不过来。有人担忧从事这个领域的课题组有点多。我觉得只要每个课题组都有自己的思路和创新就应该没问题。

药明康德:说说未来吧。在未来的3-5年内,你最希望在化学领域看到哪些突破?

余金权教授:很难预测。 但我觉得基因编辑等工具会给生物催化带来帮助。所以我觉得在今后5-10年,酶催化领域会有大进展。

站在有机合成的角度来说,我觉得小分子催化剂对制药来说,是变化无穷的。新的催化反应和新的催化剂设计始终是有机合成的核心,也和药物,和新分子材料有关。做小分子新药研发的公司想要长远发展,必须要关注有机反应。就目前来说,很少有反应是完美的。E.J. Corey教授曾和我说,99.99%的反应到现在还没被发现。在已发现的反应里,99.99%还有提升空间。我一开始以为他在开玩笑,等到自己亲自做了才明白这一点——分子里的键先打断哪根,后打断哪根,变化太多了。总之,新的反应是有机合成的核心,我希望尽快能取得突破,为制药业带来新的增长点。

药明康德:你认为大数据,机器学习,和人工智能会对化学带来巨大影响吗?

余金权教授:肯定会的。比如说,在计算化学领域,对反应的了解越多,对催化剂的设计也就越精准。总体来看,它能提高设计的成功率。但坦率地讲,我认为机器学习还很初级,离真正的设计和预测还差很远。它可能在某个特定的框架里能很好的预测。但在不对称碳-氢键活化领域有太多的未知,还缺乏广普性的基础原理,用计算化学预测催化剂设计太难了。和我合作的很多顶尖计算化学科学家也认为,现在的技术离预测太远。如果是在框架内进行局部微调,这是有可能的。但要从头开辟一个领域,我觉得不现实。所以尽管人工智能在飞速进步,但我很难想像从事化学研究的人会被机器取代。

说到这些,我想说目前的互联网信息来得太快。它能帮你学习新的知识,帮你快速接轨,少走弯路。但是互联网上有很多新的想法,你每天东看西看,就被动接受了别人的想法,然后去参考和模仿。这对创造性的思维是扼杀性的,我们不一定意识到。另外互联网上的信息量也太大,很多人消化都来不及,更别说花时间去思考了。所以我会刻意控制浏览互联网的时间。

药明康德:搞学术需要专注。说到这个,今年,日本学者拿到了诺贝尔生理学或医学奖。21世纪以来,已经有17名日本科学家获得诺贝尔奖。你觉得这是为什么,和专注有关吗?

余金权教授:我觉得当然和专注有关,但也和氛围有关。搞科研需要氛围,而这个氛围需要培养。至少目前来看,中国的这个氛围还有很多缺陷。现在,中国与国际学术接轨了近20年,科研已经达到一定水平,论文的数量和质量大幅度提高。但正如习近平主席最近关于中国科技现状的阐述,我们虽然取得了长足的进步,离世界顶尖还有差距。我想饭还得一口一口吃,很多方面需要继续改进。比如中国的学术评估系统还需进一步完善。美国的评估体系已经有了很多年了,中国还需要时间。我估计这个系统要再过10-20年才能完整,只有当我们中国学者这个群体能客观准确地评估自己,我们才有可能让这个群体在原创方面有脱胎换骨的集体飞跃。这是中国要努力的方向。

反观日本,他们从60年代起就开始投入,积累的时间更久,氛围也更浓厚。所以,他们的原创性目前也比我们中国强。他们具体的一些做法我们也可借鉴。比如70-80年代,日本派了大量公派博士后来美国学习。中国现在也有派送访问学者,也受益匪浅。但这个选拔体制和资助方式和日本的留学体制还是有区别的。日本是有针对性地选拔优秀博士生进行培养,并且给他们足够的经费,让他们去世界上最好的科研院所,师从最优秀的导师,然后要回到日本。目前日本有机界一半以上的顶尖科学家都是这个留学机制的受益者。中国目前并没有与此相应的留学机制。

不过总体来说,现在中国的信息和硬件都够了。国内硬件条件已经世界一流。随着投入的加大,中国科研进入世界一流应该比中国足球成为世界强队要快。

药明康德:感谢你的分享。我们的读者有很多国内年轻的研发人员,你对他们有什么要说呢?

余金权教授:我觉得国内年轻人最主要的挑战是需要坦诚客观地评估自己的科研。要直视自己,有清晰的自我意识,知道自己的科研处于什么位置。比如按创新度, 研究分为A、B、C和D四等。这也是很多科学基金的评分标准。最危险的不是你还没有达到A,而是错把B包装成A。刚开始,做点创新度是B甚至C的工作没有关系,一流科研本来就需要很多铺垫。但关键是你得知道自己是什么位置。你知道自己的位置,才能有机会从C出发,去做到A。粉饰太平,你就只能永远做C,甚至跌到D。我的另一个体会就是不要去太纠结热门还是冷门。山不在高有仙则灵。用足你的想像力, 提出创新的思路, 冷门热门都会开花结果。

你问我实验室黑板上为什么写了“解决问题”(problem solving)四个字。这是提醒自己和学生不要整天想着要发《Science》或者《Nature》,而是要问自己解决了什么问题。你的问题是别人首先解决,你在延伸的范畴重新又解决了一次,还是完全独立解决了新问题?这个判断非常重要。年轻人,一定要对自己够狠。

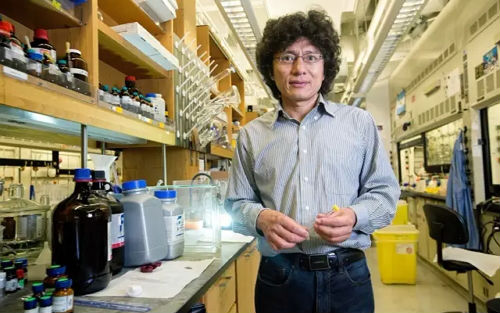

本文图片与视频来源于麦克阿瑟基金会。

CC-BY. Credit: John D. & Catherine T. MacArthur Foundation