张玉琪教授是中国小儿神经外科领域的顶尖专家,清华大学医学院副院长、清华大学附属玉泉医院院长。他的院长办公室紧邻手术室,并且有个门能够直接通向手术室。在我们的访谈完成之后,张玉琪教授推开门就进了手术室,一个儿童脑部疾病患者正在等待着他的手术。

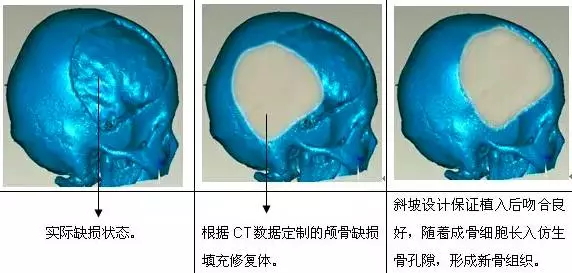

我们的谈话中,也不断被儿童患者的突然到访或电话所打断,但张玉琪教授都很耐心的回答患者的问题,没有任何大专家的架子。张玉琪教授是中国神经外科领域划时代的人物北京天坛医院王忠诚院士的弟子,曾经在北京天坛医院服务多年。张玉琪教授来到清华大学玉泉医院后,推动的第一个转化项目就是儿童颅脑缺损的人工骨修补技术,由清华大学研发的人工骨材料不但不会像其他材料那样在半年到一年时间就软化失效,而且材料的骨密度还在不断增加。

这可以说是目前世界上,既可以早期修复颅骨缺损,又不会限制儿童颅脑生长发育的理想材料。国际著名期刊《Nature Materials》也对该产品给予了高度的评价。

以下是《神外前沿》访谈张玉琪教授的第一部分内容:

记者:您在天坛工作多年,玉泉医院与天坛医院有什么渊源?

张玉琪:当时王忠诚院士还在世的时候,从大的战略角度考虑,希望借助于清华大学强大的科研、教学、研究转化的力量,把神经外科做得更强大。

就在2001年时,成立了清华大学临床神经科学研究院,是清华大学校级的一个项目。王院士当时与清华大学的合作,除了临床还有一个国家级的科研项目——神经外科的DBS项目。这是清华大学和北京天坛医院合作的,就放在了玉泉医院。

从此之后,天坛医院的很多科研,尤其是重大科研项目主要就和清华大学合作,比如说清华大学的医学影像、神经调控、还有一些肿瘤基因学方面的一些研究。可以说,清华大学在转化医学方面的力量非常强大。

2012年9月,王忠诚院士不幸过世。在此之前,玉泉医院的老院长是左焕琮教授,左教授快要到退休的时候,就去找王院士要人。当时在2012年7月,我作为清华大学引进的特殊人才就来到了玉泉医院。

这个渊源和王院士也有很大的关系,因为当时左院长和清华大学校领导都征求了王院士的意见,是王院士点头同意我过来的。

记者:在医疗技术上,玉泉医院和天坛医院有什么渊源吗?

张玉琪:我来之前,当时在2011年成立了清华大学与北京天坛医院的合作研究项目之后,天坛医院派来了一位医生到玉泉医院支撑起一个脑肿瘤的病房。之前,玉泉医院主要在功能神经外科上有所建树,没有脑肿瘤等相关学科。

记者:玉泉医院的前身是什么隶属关系?

张玉琪:玉泉医院之前是隶属于电子工业部的医院,后来清华大学发展医学院,就把电子工业部的两所部属医院全部接收。我们玉泉医院就在2003年,成为了清华大学第二附属医院,人财物完全是清华大学直属,与原来的电子工业部没有任何关系。

左院长是清华大学接管后的第一任院长,他是神经外科专家,所以在这十年之内,把神经外科搞得非常好,尤其是功能神经外科。我来了之后主要是开展了脑肿瘤等领域。

记者:玉泉医院在神经外科上有什么特色?

张玉琪:首先,脑肿瘤等治疗肯定没问题,无论手术,还是后期的化疗、放疗;其次是在小儿神经外科上,我们一直保持着领先。再有我们医院在传统上对脑瘫、面肌痉挛等疾病治疗的比较好。

还有一个更大的优势是跨学科组合和转化医学的支持,这个比天坛医院要强。举个最简单的例子,我来了之后,由于和清华大学的合作以及对清华大学的了解,除了之前的DBS项目之外,还有一个项目解决了一个世界性的难题:小儿的颅骨缺损。

记者:小儿颅脑缺损的修补上有什么突破?

张玉琪:小儿的颅骨缺损,目前在全世界范围内都没有好的办法,主要是人工材料上的问题。现在国际上的可吸收材料,半年到一年就吸收了,吸收了就要做第二次手术,增加了患儿的痛苦和手术的费用。

我来了之后把这些情况描述給清华大学材料系的教授,他们就在之前骨科长骨人工材料的基础上,给我做出了扁骨。虽然都是骨头,但扁骨和长骨不一样。

我们现在已经利用这个材料做了40多例儿童颅骨缺损的修补手术了,这种骨头不会被吸收,是世界唯一的。不但如此,而且人工材料的骨密度还在增加。

这个材料未来会转化成什么,我们目前还不太清楚,但至少从不被吸收和骨密度增加这两点上看,优于目前国际上所有的非金属材料。

记者:金属材料呢?

张玉琪:儿童颅骨修补在国际上,金属材料是个禁忌症,除非万不得已,都不会用金属材料。

现在国内儿童颅骨损伤患者很多,都没有办法,只能用国外的人工材料,这样的材料不到半年或一年就被吸收了,就变得软软的了,因为分解成碳水化合物了,光我这里已经遇到两例了。

记者:清华的人工材料能够保障多久?

张玉琪:我这里做过的病人,从第一例到现在已经三年了,没有被吸收和软化,而且这个材料的骨密度还在增加。到目前为止,患者各方面都非常好。

记者:手术和材料费用多少?

张玉琪:比较贵了,光材料就10多万,也看缺损面积,因为材料是个体化定制的,3D打印的。其实国外的材料也有10多万,我们的材料和其差不多。

记者:现在这个技术别的医院也有开展吗?

张玉琪:我们只是做手术,材料是清华大学研究和生产的。目前,很多医院也想做这个,但是因为种种原因还未能成功,但我们属于清华大学,医教研一体化,在符合国家医疗卫生政策的基础上,这个材料的应用上一路绿灯。

记者:也就是说,目前希望获得这个材料的小儿颅脑外伤患者,只能来玉泉医院?

张玉琪:是的。我们在这个方面也积累了很多手术经验。

这个材料也不是批量生产,是实验室工厂,通过CT取得数据之后,然后计算、成型、3D打印,两遍的消毒,再去检测,这样一个案例就要3-4周的时间。

记者:现在患者排队现象严重吗?

张玉琪:都要排队,一个多月之后才能做上。主要看清华的生产能力,现在还属于实验室工厂,没有很大生产规模。

清华大学的工科今年已经超过了美国麻省总院,成为了世界第一。这是我来到清华大学玉泉医院,真正意义上第一个转化医学项目。

记者:脑胶质瘤的治疗玉泉医院现在有什么好的办法吗?

张玉琪:原先我在北京天坛医院工作的时候,脑胶质瘤患者也很多,但是手术和化疗、放疗是分开的。放疗因为涉及到设备,不是每个医院都有放疗设备的。化疗的话,和手术放到一起的也很少。

我来到清华大学附属玉泉医院之后,开展的工作之一就是胶质瘤手术之后马上化疗,因为手术后化疗效果最好,血脑屏障开放。我们这里创立了这个模式之后,别的医院才开始这么做的。

记者:但是脑胶质瘤的化疗,也就是替莫唑胺一种,可选择空间比较小?

张玉琪:我觉得传统的对脑胶质瘤的联合化疗方案,比替莫唑胺好,我不用替莫唑胺。

记者:术后也需要做放疗吗?

张玉琪:放疗要做,我们这里没有放疗设备,但是有几个定点的合作医院,病人做好手术之后可以去那里放疗,我们给出方案和要求。

记者:手术治疗脑胶质瘤上有什么特别之处吗?

张玉琪:手术就是切除,包括有些大医院切不了的,很多来到我们这里就都能切除。

脑胶质瘤的治疗不在化疗,脑胶质瘤治疗的生存率,全世界公认的,手术放疗化疗,三个因素都有关系,但决定性的关系,有着非常明确关系的还是手术。

手术做的越彻底,生存时间越长。如果不加上放化疗,手术的全切、尽全切和部分切除,那病人的生存期就明显不一样了。

所以说,手术起着决定性的作用。

张玉琪教授刚刚完成的一例高难度颅内肿瘤手术

记者:但是有些全切的话,会影响患者的功能,进而影响生活质量?

张玉琪:那不一定。

运动区的手术我做的多了,我做的很多就不影响功能。现在就有个病人,有个9个月的小孩,别的医院都不收,就是运动区的,但是在我们这里做完手术后,一切正常,可以说活蹦乱跳的。

记者:但是恶性程度最高的胶质母细胞瘤,手术价值还大吗?

张玉琪:大。如果不做的话,胶母大概就半年时间的生存期,而手术后大概是一年到一年半的生存期,仅手术一项就可以延长10个月左右的时间。

即使对胶母的治疗,化疗也是要在手术切除的基础上,才有价值。

对于胶母,必须手术尽全切除,大部分切除后用放化疗都没有什么意义,必须切除95%以上之后,再去放化疗才有效果,如果切除不到90%,那放化疗也延长不了生存期。

这是全世界研究的结论性观点,如果有人说,不用手术,放疗和化疗就能延长生存期,那请你拿出数据来。

记者:普遍认为,脑胶质瘤的生存预期太差?

张玉琪:那是错误的,有些胶质瘤患者的生存预期非常好,手术做好了,治疗效果很好。

记者:很多二三级胶质瘤患者,手术也做了,放化疗也做了,但是担心复发,希望寻找更好的办法?

张玉琪:没有更好的办法,都取决于第一步的手术,手术这一关太重要了,有一些患者对此不懂,也可能有一些医生为了不出事,肿瘤切的不多,然后就让去做放疗化疗。

记者:如果有复发的,是否有二次手术的必要性?

张玉琪:绝对需要二次手术,能切掉的全部要切掉。从当医生角度来看,像我老师王忠诚那样,只要有1%的希望,就要有100%的努力,如果不敢冒那99%风险,就做个平安医生好了,可能患者也很拥护你,但是医学怎么进步?

胶质瘤切除的越干净,生存期越长,这是国际公认的,但是如果病人连手术都不能做了,那我也不会让他再去放化疗了。第一是病人遭受痛苦,第二个还要花费很多,到最后还延长不了生命。