尽管Edvard 和May-Britt Moser已经在一起合作了30年,而且做了28年的夫妻,这却丝毫没有减弱他们对大脑研究的热情。在吃早饭、开实验室晨会时,他们都会进行热烈的讨论。在最近一个夏天的傍晚,他们在饭馆吃饭时,仍然不停地就已经反复讨论过的问题进行深入的探讨:我们的大脑究竟如何帮助我们识别自己身处何地,并告诉我们回家的路?“想要走回家,首先我们需要知道我们现在的位置,我们的目的地,到哪里应该拐弯,哪里该停下来,” May-Britt说。“我们竟然不会迷路,这实在不可思议。”

如果说这世界上有谁知道这其中的奥秘,那一定非Mosers夫妇莫属。2005年,Mosers夫妇因在大鼠大脑深处发现网格细胞而在学术界声名鹊起。在人类大脑内,也存在着网格细胞,这些细胞的功能犹如全球定位系统一样,帮助动物明确自己所处的位置。Mosers夫妇自此开始潜心研究这些网格细胞是如何与其它神经元相互作用,从而构成完整的“导航系统”,告知动物要去到的地点以及它们已经去过的地点。对网格细胞的研究有利于揭示记忆产生的机制,探明为何当我们回忆起某件事时,往往会同时回忆起事件发生时所在的地点,例如某个房间、某条街道或者某处美景。

Mosers夫妇的成就在学术界俨然已经成了一道标杆式的景象。两人都身姿挺拔,长相俊美,合作默契得犹如同一大脑在两个健壮的身体内运转,他们在自己位于挪威Trondheim市的实验室里努力工作,该实验室得到大量的资金资助——事实上,他们的实验室位于北欧的一个偏僻角落,距离北极圈只有350公里的距离。他们一起发表文章,一起获奖——在刚刚揭晓的诺贝尔生理学或医学奖名单里,我们看到了Mosers夫妇的名字,他们和从前的导师、神经学家,来自伦敦大学的John O’Keefe一起获得了该奖项。

2007年,这对夫妇还赢得了加州Kavli Foundation of Oxnard主办的一场竞赛,参与建立和指导全球17个Kavli研究所(Kavli Institutes)中的一所。如今,Mosers夫妇已经成为家乡当地的社会名流,而他们的研究所也成了神经科学界研究者眼中的圣殿。“与他们一起工作,的确能够受到很大的激励,” 来自以色列的Weizmann Institute of Science in Rehovot的神经生物学家Nachum Ulanovsky表示,他今年9月第一次到访Trondheim研究所。

挪威之脑May-Britt Moser、Edvard Moser与他们的大鼠一起,共同探寻大脑的导航系统之谜。

Mosers夫妇的研究工作也为他们在21世纪最具挑战性的研究领域之一:大脑如何进行计算,赢得了一席之地。计算机需要使用Java等程序语言,同样地,大脑似乎也拥有自己的运行语言——一组令人眼花缭乱的代码,决定着神经元何时、以怎样的速度发出神经冲动以及节律电活动,并蔓延到整个大脑网络。这些代码使大脑得以感知外部世界的各种特征——例如声音、光、气味和空间位置——并将其转化成可以理解并进行计算的语言。凭借在网格细胞研究上的成果,Mosers夫妇成为第一个破解这类深藏于大脑深处的细胞功能的科学家;现在,该领域所面临的挑战是,寻找其余的此类细胞。

“May-Britt 和Edvard的研究处于如今认知神经科学领域的最核心地位,” 在法兰西学院(Collège de France)研究人类意识的Stanislas Dehaene指出。“他们致力于破解与认知功能相关的神经代码——完美地将生物学与计算机科学,甚至哲学联系在了一起。”

明日之星的相识与成长

Mosers夫妇小时候在挪威分布在北大西洋上的不同岛屿上长大,在那里,夏天似乎长得看不到头,而冬日的黑夜似乎只有跳跃的北极光才能将其照亮。他们俩的家庭背景也类似,父母都不是学术界的从业者,更巧的是,两人上的是同一所学校。然而,直到1983年,他们才彼此认识,当时,他们都在奥斯陆大学(University of Oslo)念书,都处在为自己的学业前途思考的阶段,并且几乎在同时,他们都认识到自己真正的研究热情在神经科学及大脑方向。

几乎是在一瞬间,一切都被点燃了:两人之间的爱情,科学好奇心,乃至贯穿他们学术生涯始终的研究方向——探寻大脑如何控制行为的产生。Mosers夫妇一起去拜访了奥斯陆大学当时有名的电生理学家Per Andersen,请求他可以给他们机会一起合作,完成他们的本科毕业项目。Andersen当时正在研究海马内的神经元活动,海马是大脑中与记忆功能相关的区域。当时还是本科生的Mosers夫妇希望能够对这些细胞的精准活动与动物行为之间的联系进行研究。和当时大部分神经科学家一样,Andersen对大脑这一未知区域的研究,进行如此大跨越的探索保持怀疑的态度。但是,Mosers夫妇的态度更加坚定,他们一直在Andersen的办公室,直到Andersen让步,并最终给了他们一个明显十分简单的项目:检测大鼠的海马被切除掉多少,就会使其丧失记住新环境的能力?

夫妇二人欣然接受了这一挑战,并且很快就有了重大发现。在此之前,人们一直认为,海马内的功能分布是均匀的。但是,Mosers夫妇的实验证明,海马的其中一侧,在空间记忆方面具有更加重要的作用。这一发现也使他们认识到在研究大脑功能时,对大脑进行精细解剖的重要性,而这也成为他们今后研究生涯中极其宝贵的财富。

1984年,还在念本科的两个年轻人,登上位于坦桑尼亚的休眠火山乞力马扎罗山(Mount Kilimanjaro),举行了他们的订婚仪式。(山顶上刺骨的寒风迫使这对新人迅速地交换了戒指,以便能赶紧带上手套。)然后,这对新人迅速地为自己接下来的人生进行了规划:早生孩子,然后去国外做博后,接下来在某个国家一起建立属于他们自己的实验室。这些计划都按部就班地一一实现,只是比他们期待的要快一些。在他们还没有做博士学位答辩时,就已经双双收到并接受了O’Keefe在伦敦大学实验室的博士后工作。

上世纪70年代,O’Keefe在大鼠的海马区发现了一种叫做位置细胞的神经元。这些细胞只有当动物身处某个特定位置时才会发射信号。(自那以后,其它与“导航”功能相关的神经元被陆续发现,其中包括那些当头转向某个方向,或者笼子的边界进入视野的时便会发出冲动的神经元。)当时,这一研究领域炙手可热,而Mosers夫妇还想进一步去拓展。

1996年,在进行了几个月的博后研究工作后,Mosers夫妇意外收到了来自位于Trondheim市的挪威科技大学(Norwegian University of Science and Technology)的两个副教授的职位。面对这一工作机会,他们有些犹疑不决:一旦接受这份工作,就意味着他们将只能依靠自己单打独斗,在远离世界主要研究中心的一个不大知名的学校里,自己进行研究。“然而,在同一所大学的两个职位,而且在同一研究领域,这实在让人难以拒绝,” Edvard说。最终,他们决定拖家带口(当时他们已经是两个幼儿的父母),返回挪威。

回到Trondheim之后的起初,一切都很艰难。他们在一个很小的地下室,从零开始建立自己的实验室和动物实验室。但没过几年,他们就获得了欧盟委员会(European Commission)和挪威研究委员会(Research Council of Norway)的资助资金,从此以后,一切都顺利起来。

发现网格细胞

这对夫妇回到Trondheim后,最初的目标是进一步寻找位置细胞信号的来源。尽管已经明确地知道此类细胞位于海马区域内,但是,有可能是其它区域的细胞对其发出兴奋信号进行控制。早在本科阶段,Mosers就已经用亲身经历明白了对大脑进行精细解剖的重要性,只有如此,才能阐明神经信号是如何在大脑内传播的。

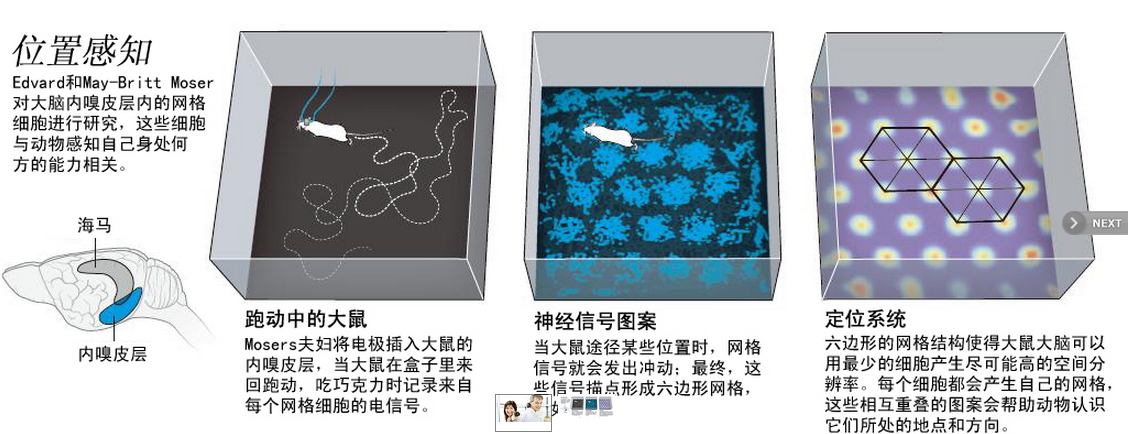

在实验室,他们采用标准的实验方法对位置细胞进行研究:将点击直接植入大鼠的海马体,并在它们在大盒子里自由跑动时,对其信号进行记录(见图“位置感知”)。电极具有足够的灵敏度,以收集来自单个神经元活动的信号,将电极与计算机相连,获得相应的数据,并在盒子的底部绘制出每个发出冲动的神经元的位置。这些位置在屏幕上显示为一个黑点。为确保大鼠的活动范围覆盖了整个盒子的底部,研究者将巧克力均匀地撒在盒子里。(事实上,May-Britt在实验室内外,是一名狂热的巧克力爱好者。)

Mosers夫妇将大鼠大脑内海马区及其周边的不同区域进行失活处理,然后检测位置细胞是否仍然能够正常发出神经冲动。用这个方法,他们发现,信息从内嗅皮层流向位置细胞,内嗅皮层是大鼠大脑后部较低处自下而上的一个很窄的条带区域。在此之间,从没有人对这一区域产生兴趣,其中主要的原因在于很难接近这一区域。其中一边非常靠近一个大血管;一旦穿破就是致命的。Mosers夫妇为此专门请教了神经解剖学家,并最终付诸实践。幸运的是,防止电极的理想位置远离这一区域,只要在大脑表层即可。接下来,他们开始对实验进行重复操作,并对来自内嗅皮层单个神经元的信号进行记录。由此,他们最终有了意外的重大发现。

研究者发现,当大鼠移动到盒子中的某个特定的位置,或从中经过时,某些内嗅皮层的神经元就会发出冲动,和海马区内的位置细胞一样。但是,在其它的一些地点,内嗅皮层神经元也会有发出信号的情况。当大鼠围着巧克力快速跑动时,研究者观察到在计算机上绘制出的神经冲动信号图像,有些重合的位点出现在屏幕上,研究者对此感到困惑。Mosers可以发现这些位点具有一定的规律,但是他们还无法真正得出结论。

就这样,几个月过去了,Mosers夫妇才终于明白,他们应该准备更大的盒子来进行这个实验,这样,更容易得到规律。做出这一调整后,一切都明了了:一个近乎完美的六角晶格结构,类似蜂窝结构。在他们的研究生涯中,这是第一次,他们无法相信这是真的。如此简单、规则的结果,是他们完全没有预料到的——生物学往往比这要复杂许多。但是,他们一起还是逐个排除了各种其它的可能性——例如,这一规则形状可能来自于他们所使用的电子设备——最终,他们开始明白大脑的这一区域是如何执行功能的。在盒子里并不存在这种六边形的形状;这个形状的确产生自大鼠的大脑并投射到环境中,每当大鼠经过六边形的一个顶点时,就会有一个神经元发出冲动信号。这一发现不仅仅因其如此简单明了而让人兴奋,它蕴含了很重要的意义。这种在大脑语言中对空间的表现形式,正是科学家长久以来苦苦寻找的秘密之一,它是大脑借以感知我们周遭环境的代码之一。“那一刻让人难忘,就好像苦寻很久,突然发现了自己要找的东西,” Edvard回忆说。他们的研究小组在2005年,在《自然》(Nature)上发表了他们的研究结果。

隐藏的图案

很快,Mosers夫妇就开始着手对网格细胞进行试验。他们发现,即使是在黑暗中,细胞发出冲动的规律依然不变,并且与动物的移动速度和方向无关。而大鼠大脑内的位置细胞则会随着大鼠环境的细微改变而发生变化——例如,改变墙壁的颜色——网格细胞在此改变下却表现出强大的稳定性。他们还发现,在内嗅皮层的不同种类细胞会产生许多不同种类的网格,犹如互相重叠的蜂窝——大大小小,方向与位置各不相同。最终,他们发现,大脑内的网格细胞事实上是按照非常精确的数学规则排列的。

那些产生更小的网格、彼此间距离更近的细胞,处于内嗅皮层的顶端;而产生更大网格的细胞则处于内嗅皮层的底部。此外,更准确的发现是:产生相同大小和方向的网格的细胞,往往聚成一簇,形成模块。这些模块在内嗅皮层上按级排列,每跨越一级,模块所产生的网格大小就会增加1.4倍。同时,代表不同位置的网格细胞会在这一结构中随机出现斑点。如果在人类大脑内也存在这样的结构,那么可以想象的是,当我们在房间里四处走动,或在大街上闲逛时,这些细胞无形中就在记录我们身处何方。

有关大脑的一切

这些发现将Mosers夫妇与一大群一直想要寻找大脑、记忆、位置之间关系的科学家和哲学家联系在了一起,这种寻找甚至可以追溯到古希腊时期。在那个时候,某个哲学家可能需要记住一篇非常长的演讲词,他可以通过记住一个建筑物或者街道的布局,在脑海里将演讲词中的不同段落与建筑/街道的地标相结合。这样一来,当他在脑海里沿着这些地标走动时,就可以顺利的回忆起整个演讲词的内容了。直到20世纪,人们对于地点与记忆之间的联系,仍然显示出极大的研究热情,有行为学家提出假设,动物很有可能在大脑中生成了一幅有关空间的抽象地图。最终,网格细胞的存在证实了这一假说的正确性。

Mosers夫妇的发现也让理论学家感到震惊,因为六边形是使用最小数目的网格细胞,产生尽可能高的空间分辨率的最佳组成。这可以节省能量,从中,我们不得不佩服大脑巧妙地用更加高效的方式发挥功能的能力。“在此之前,有谁能够想到并相信,在大脑深处,竟然存在着如此精妙的六边形结构呢?” 来自慕尼黑大学(University of Munich)的计算机神经科学家Andreas Herz感叹道。“没人会想到,大脑竟然采用这样一个我们已经在数学中使用了千年的简单几何形状。”这样的简单明了给了人们希望,最终,也许我们可以依靠计算机原理完全破解大脑功能的秘密,他说。

当然,真正的破解还需要相当长的时间。显然,大脑所有用来感应外界环境的神经代码不可能都那么简单;每个神经元可能都负责编码若干不同的外部环境特征,这使得大脑语言的理解变得复杂。网格代码是非常具有价值的,因其存在于大脑的高层级,也就是不会受到其它感应信息的干扰。而视觉皮质区的细胞则不同,例如,其编码会受到进入视网膜光线量的影响。与之相反,通过将大脑不同区域接收到的环境信息整合在一起,内嗅皮层则完全独立地产生六边形结构。

由于实验室接二连三地发表具有极大影响力的文章,Mosers的研究工作吸引了许多人和研究基金的关注。2005年,当神经科学家David Rowland读到有关网格细胞的文章时,还在俄勒冈大学(University of Oregon)攻读博士学位,他受到文章极大的启发。“我立刻决定,如果我能够到他们的实验室去做博后,该是多么棒的事情,”他说——并且最终实现了愿望。他加入了Mosers夫妇的特隆赫姆Kavli研究所(Trondheim Kavli Institute),这家研究所目前还有另外六个研究小组,各自负责神经通路及编码的不同方向的研究。

必须承认,并非每对夫妻都能如此默契地共事。Mosers将他们的成功合作归功于自身包容的性格和拥有共同的爱好——无论是在科学上,还是其它方面。两人都热爱户外运动:May-Britt每隔一天,就会在他们位于海边的家附近崎岖的山上跑步,Edvard则会利用周末时间远足。此外,他们都对火山着迷,这也是为何他们会在一座火山顶举行订婚仪式的原因,而且,他们已经一起攀登过很多世界各地的火山了。

在工作中,他们也逐渐发展出合理的分工模式。Edvard主要负责计算机和理论工作,May-Britt则负责管理实验室及实验人员,并且更多地偏向实验操作。“我们各有所长,我们明白应该将其结合起来,才能得到更好的结果,” Edvard说。每次外出参加会议,他们都力求指派其中一个人去参加,而另一个则留在实验室。“所以,我们也并不是像外界所认为的那样,整天黏在一起,” Edvard说。

对于Mosers夫妇以及全世界其它研究网格细胞的实验室而言,还有许多未知等待去揭示。科学家目前还不知道内嗅皮层的神经网络是如何产生网格的,网格细胞、位置细胞及其它导航细胞又是如何将信息整合在一起,形成整个“地图”,从而帮助动物明白自己身处何方,如何去到某个目的地的。所有这些问题的回答,都需要更多的数据支持,Mosers夫妇目前已经设计了一系列实验,用以进一步的研究。

其中一个虚拟实境试验中,他们将让小鼠在一个静止的球上跑动,而球的周围放置屏幕,用于播放不断变换的环境,通过放置在小鼠大脑内的电极进行信号记录。小鼠的头部被固定不动,以便让研究者将电极直接插入细胞,并在其中放置镜头,令研究者可以在显微镜下同步观察这些细胞。用这样的方法,研究者就可以知道,每当虚拟空间环境改变时,到底是哪种类型的细胞在发出冲动。

接下来的问题将是研究网格细胞是如何以及何时整合入整个神经网络的。之前的研究结果表明,网格系统大约在大鼠出生后三到四周时完全建立起来,这表明,无论大鼠还是人类,在刚出生时,其空间感知能力是比较低下的,是在其出生后,随着对环境的适应而逐渐发育完善的。Mosers夫妇还计划进行这样的实验:如果让大鼠从出生后就一直生活在球形的环境中,而不是平底的笼子里,它们大脑内的六角形结构是否会有什么改变。

在神经编码的抽象世界之外,网格细胞还有另外一个重要的研究意义——对记忆以及失去记忆的机制的研究。内嗅皮层是阿尔茨海默疾病累积到的首个大脑内的区域,而迷路也是该疾病的早期症状之一。据此,Mosers夫妇提出假设,内嗅皮层内的细胞可能具有某种特性,让疾病首先累计此区域——他们希望其他的科学家也可以开始对此进行研究。

在遥远的特隆赫姆(Trondheim),此时已是晚上10点。Edvard和May-Britt还在一起走回家的路上讨论着有关大脑的话题。即使他们已经消失在你的视野,但还是能随时感受到他们的存在。每个飞离特隆赫姆(Trondheim)机场的人,都会在一系列挪威名人的照片中找到这对夫妻。在这组照片中的其他13个人都是运动员或者艺术家,唯有Moserf夫妇是其中仅有的两位科学家。