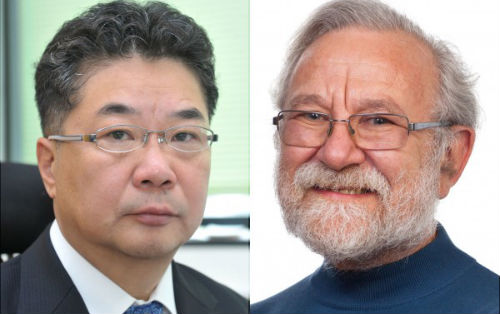

Kazutoshi Mori和Peter Walter(右)

拉斯克医学奖是美国最具声望的生物医学奖,被誉为“美国的诺贝尔奖”。这个科学奖项始于1946年,是由纽约的艾伯特-玛丽•拉斯克基金会(Albert and Mary Lasker Foundation)颁发的。之所以这个奖项被称为美国的诺贝尔奖,除了其自身的权威性和影响性外,还由于这个奖项几乎每年50%的得奖者都得了诺贝尔奖,迄今为止,共有86位Lasker奖得主同时获得诺贝尔奖。所以该奖项也被看作诺贝尔奖的“风向标”。

今年,来自京都大学的Kazutoshi Mori和来自加州大学圣弗朗西斯科分校的Peter Walter,因发现了机体修理细胞内质网中错误折叠蛋白的机制而获得了今年的拉斯克基础医学奖。来自约瑟夫傅立叶大学的Alim Louis Benabid和来自埃默里大学医学院的Mahlon R. DeLong因在深部脑刺激方面取得的成果获得2014年“拉斯克临床医学奖”; Mary-Claire King因对医学和人权方面所做的贡献获得拉斯克公众服务奖。King发现了遗传性乳腺癌风险基因BRCA1的基因定位和重要影响。她还开发了一些技术利用DNA来帮助让失踪者与他们的家人重聚。

9月9日,国际顶级刊物Nature网站对其中的一位新科拉斯克得主进行了专访。

大约三分之一的蛋白质会在内质网中进行修饰、折叠和组装。如果发生错误会有什么样的后果?

内质网是一个称重站,蛋白质通过在内质网中进一步加工后,或是从细胞分泌出来,或是嵌入到质膜中。

未折叠蛋白会给细胞造成压力,你有可能创造了一些情境将未经组装的蛋白质置于质膜中。这不仅会破坏质膜的完整性,还放入了有可能无法正确发挥功能的机器。一些细胞有可能会不适当地发送信号,变成劣种细胞危害到生物体。

为了阻止这样的事情发生,细胞会设法重建平衡状态。如果不能达到平衡,细胞则会执行凋亡。举例说来,视网膜色素变性就是一种遗传性的蛋白质错误折叠性疾病。蛋白质无法进行正确折叠;错误折叠的蛋白质使得整个细胞遭受损害,于是细胞自我摧毁。

什么阻止了未折叠的蛋白质破坏这一系统?

细胞中有各种称作为分子伴侣的机器,它们结合到未折叠的蛋白质上,将其维持在可溶性状态,直到这些未折叠蛋白质正确地折叠与成熟。我们是站在了巨人的肩膀上——数年前两位科学家因鉴别出伴侣蛋白的作用而获得拉斯克医学奖,而他们也是站在别人的肩膀之上。

当你在1993年首次踏入这一领域时,你希望找到什么?

我们希望找到使得细胞的组件间能够彼此对话的分子机器。事实上几乎无人知道到底发生了什么。我们利用酵母探究了一个问题:细胞的一部分是如何知道另一部分发生的事情的。这是一个非常、非常简单的问题,一开始我们有一些简单的答案。但是随着我们的深入,它变得越来越复杂,也越来越美妙。单细胞生物的研究结果可以直接地应用于人类生理学,我们从酵母中获知的几乎一切也都可以应用到人类。

你在这些细胞中发现了什么?

我们发现了细胞能够正确折叠蛋白质所利用的机器以及信号通路。我们绘制出了这条信号通路的组件图谱,结果一切比我们所期待的更加令人兴奋。这基本上出于单纯的好奇心。我们没有先入为主的想法。

你是如何标记出所发生的事情的?

我们对酵母细胞进行了遗传改造,将一种能够生成颜色反应的酶置于细胞中。因此,当蛋白质在细胞内折叠时它们会变成蓝色,而突变细胞则不允许信号到达,它们不会改变颜色。这使得我们能够绘制出这条信号通路的图谱并了解它。

在这个舞台上还有些什么问题仍有待解答?

在每一层面上都还有许多、许多的问题。在机制水平上我们试图了解诸如酶和小分子机器等机械装置,想看看我们如何能够最好地操控它们,采用某种方法一点点地推动它们。在另一个层面上,我们在信号水平上有多个分支,我们需要了解它们彼此互作的机制。在临床上,我们需要了解我们可以在哪里干扰这一信号通路使患者受益。

现在你的研究重点是什么?

我们试图阐明细胞做决定以及决定是否需要自毁所利用的信号通路。我们也在绘制这一决定信号通路上一些组件的图谱,试图弄清楚在疾病模型中如何采用某种方法来影响它们,由此我们可以看到我们是如何影响一种有益效应的。我们正在致力筛查和分离出一些影响这一信号通路的小分子,在动物模型中针对许多不同的疾病对它们进行测试。

拉斯克奖对于这一研究有什么意义?

这让我们心中激动不已。我尤其自豪的是,我们始于基础研究兴趣,现在它发展为与临床相关。我们走到这一步是出于纯粹的好奇心,以及感谢因这一基础研究获得的慷慨资助。一开始并不清楚好处在那里,我们也没有提议任何的转化应用。它们只是随着我们了解所发生的事情而进一步的发展。在临床研究中好奇之心非常重要,它向前推动了我们的认知。这个奖项通过宣传的方式帮助到这一领域。

当前基础生物学和基础研究领域的研究人员面临的最大的挑战是什么?

我认为现在在研究经费拨放上有一种氛围,你必须在开始阶段证明其转化应用。