参考消息网4月12日报道,美媒称,不到一年前,一些重要研究人员呼吁暂停使用一项革命性技术时,中国的研究人员却利用这一技术对人类胚胎进行了基因编辑,震惊了世界。

据美国石英财经网站4月9日报道,研究人员担心随意使用这一技术或许会使胚胎变成完全发育的人类,到时候他们会把这种基因突变遗传给他们的后代,意料之外的后果带来的风险似乎太大了。而现在,中国另外一个研究团队再次利用这一技术对人类胚胎进行了基因重组。这一次科学家们的反应只是不满地耸了耸肩。显然,过去一年里发生的太多的事情使人们对这一问题的看法发生了巨大变化。

报道称,这一受到质疑的技术被称为CRISPR基因组编辑技术,它使得研究人员可以比以前更精准地对基因进行操控。2015年,中国研究人员试图利用CRISPR技术编辑一种能够引发血液疾病地中海贫血的基因,他们只能编辑 71个胚胎中28个胚胎的有缺陷的基因。更糟糕的是,这对基因组的其他部分造成了许多意料之外的改变。

在最新一次尝试中,广州医科大学的研 究人员又向前迈进了一步。他们不仅试图纠正会引发疾病的突变体,还利用CRISPR技术植入了一个突变体,这个突变体可能可以抗艾滋病病毒。这一基因突变以CCR5基因为靶点,CCR5负责产生艾滋病病毒用来与之结合、进入并感染人类免疫细胞的蛋白质。如果CCR5基因发生突变,那么艾滋病病毒就无法传染,这样一来,这一突变就可以使人体对该疾病产生抗体。

研究人员在《辅助生殖与遗传学期刊》发表了这篇研究报告,他们成功地把突变基因植入了26个胚胎中的4个胚胎里。即便在成功的案例中,也不是所有的CCR5基因都被改变了。在其他一些案例中,还引发了一些未曾预料到的基因突变。

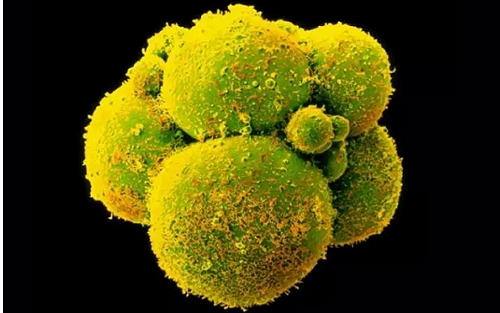

中国当地的道德委员会批准了这一试验,可以确信的是,这些研究都是经过中国政府同意的。所有的试验性胚胎都是“不能成活的”,这意味着,他们无法变成发育完全的人类。这些不正常的胚胎是试管婴儿疗法不可避免的组成部分,有时候两个精子会把他们的DNA植入一个卵子当中。

报道称,尽管存在意见分歧,但人们对这一问题的看法显然发生了改变。第一个对人类胚胎进行基因重组研究的结果是,去年11月中国、美国和英国的科学机构之间举行了一次峰会。经过几天的深思熟虑之后,全球重要的遗传学家一致认为,尽管利用CRISPR技术改造过的人类胚胎不应该发育为真正的人,但利用人类胚胎进行研究可以继续。

中国科学家世界首次成功编辑修改人类胚胎基因

2015年4月,中国科学家日前成功实现编辑修改人类胚胎基因,属于世界首创。该工作发表于Protein& Cell,被哈佛干细胞生物学家GeorgeDaley称为里程碑式的标志性成果。

在这篇论文中,中山大学黄军就教授领导的团队试图使用基因编辑技术CRISPR/Cas9修改导致地中海贫血的β珠蛋白基因。实验取得了成功,但也显示出该技术在医学应用的巨大障碍。

“我相信这是世界上首次成功实现编辑修改人类胚胎基因,因此是一个里程碑式的标志性工作。但我们也需要非常小心谨慎。”George Daley在接受采访的时候称,“这项研究给大家浇了一盆冷水,显示基因技术还远远没有达到治疗疾病的地步。”

很多人认为基因编辑技术前景光明,能在婴儿还没有出生的时候就修复其基因,用于治疗基因突变所引起的许多疾病。但也有很多人因为伦理原因对其持反对态度。如此改变的基因可以遗传后代,因此其对未来人类的后果是无法预测而且高度风险的。黄的论文将加剧这一争论。

黄的团队将CRISPR/Cas9注入人的胚胎,并在特定地点与DNA结合链接。通过编程CRISPR/Cas9可以针对特定的有问题的基因,并用引入的分子进行取代或者修复。这项技术曾被用于动物胚胎,但黄的文章是其用于人类胚胎的首次报道。

黄的团队注射了86个废弃胚胎细胞,发现只有28个被成功链接,而获得修补基因材料的胚胎则更少。“如果要用于临床,需要将近100%的成功率。”黄说,“这个技术还非常不成熟。”黄团队还发现CRISPR/Cas9也对非定向的基因起作用,因此存在大的安全隐患。

黄的文章被Nature和Science据稿,相信伦理方面的顾虑是一个重要原因。“我们发表这些数据,”黄说,“就是想让全世界知道这里面究竟发生了什么,而不只是空谈。”下一步黄将通过动物胚胎研究如何将少CRISPR/Cas9对非定向基因的作用,提高其安全性。使用其他基因编辑技术也是一个选择。

围绕编辑修改人类胚胎基因的争论肯定将长时间持续,也会有很多人试图在黄的工作基础上进一步提高。

【争议】外媒:中国科学家修改人类胚胎基因踩伦理红线

2015年7月5日,参考消息网报道,外媒称,中国每年投入数千亿美元进行生物学领域的研究,建造了几十个实验室并培养了数千名科学家,种种努力都是为了成为这一领域的领导者。

据美国《纽约时报》网站近日报道,但是,冲向科技领域的前沿可能是要付出代价的——有些专家担心,中国的医学研究人员正跨过西方长久以来公认的伦理界线。

4月,广州中山大学34岁的黄军就率领的一个研究小组令世界各地的科学家震惊,他们发表了一项修改人类胚胎基因的试验结果。

这项被称为Crispr-Cas9的技术可能有一天被用来消除遗传疾病。但是理论上,它也可以被用来改变眼睛的颜色或者智力等特点,而且保证这种改变遗传给未来的子孙。

黄博士和他的同事试图修改一种造成β型地中海贫血的血液疾病。这项在85个胚胎上进行的试验失败了。尽管如此,对于科学界的许多人来说,这是一道不应当跨过的红线。

西方科学家通常避免进行这种类型的研究,原因是这等同于改变人类的基因。无论如何,这项技术仍然处于最初期的发展阶段。

香港中文大学生物伦理学中心研究主任李湖树说:“科学家的共识是‘现在时机未到’。”

然而,中国科学家似乎没有心情等下去。

李湖树说:“我认为中国不希望有任何拖延。人们都说他们无法阻挡中国遗传学的列车,因为这趟车太快了。”

中国正迅速地建设科学研究的基础设施。

2013年,国家投入了1.8万亿元人民币用于“发展科学研究和试验”,这相当于国内生产总值(GDP)的2%以上。2011年,国家在这方面的投入大约为1400亿美元,占GDP的1.84%。

国家医学伦理委员会委员、北京协和医院教授翟晓梅说:“中国新的生物科技技术和西方之间的差距正在缩小。”

但是,这股研究的巨大力量正在中国迅猛发展,而仅仅十年前中国才在西方的压力下开始对科学家进行伦理道德培训。

山西医科大学医学伦理学家邓睿(音)说:“西方的‘红线’和中国的不太一样。伦理是一个文化问题,而且还涉及到传统,特别是触及人类生命的问题。”

邓睿说:“儒家思想认为,人出生后才成为人。这与美国和其它受到基督教影响的国家不同,因为宗教的原因,他们可能觉得对胚胎进行研究不好。”

邓睿说,国家确实设定了界线。“我们的‘红线’是只能在不满14天的胚胎上做试验。”

这一规定包含在卫生部和科技部2003年发布的文件中。她说,现在这一规定迫切需要进行更新。

翟晓梅说,中国科学家遵守全球的伦理和科学规范。但她承认,许多科学家也遇到了压力。

她说:“在中国,有些人以文化差异为由反对国际标准。”

她说:“例如,他们说我们应当利用我们本土的儒家思想解决问题,因为那些国际标准来自西方,而我们是东方文化。但是我们绝对不赞同这种观点。”

翟晓梅说,在黄军就的试验中,国家医学伦理委员会认为这在伦理上是可以接受的,因为这项试验“不是为了繁殖目的”,这一立场令海外的一些科学家感到吃惊。

但是,她也告诫说:“如果你想修改卵子内的基因,目的是马上利用它,那是绝对不可以的,因为这项技术尚不成熟。”

报道称,北京大学成立4年的生命科学院院长、生物学教授饶毅告诫说,中国的科学研究迫切需要更有效的伦理监管。

饶毅说:“我们拥有的技术越多,对我们自己和整个人类越危险。”

他说,中国科学家普遍收入很少,但是在国际科学期刊上发表文章可以从国家获得每篇高达3.2万美元的奖金,这为一些人越过边界提供了经济上的刺激。

饶毅说,应当设立一个世界卫生组织或者联合国下属的全球医学伦理机构。

有些科学家认为,更多令人不快的科学奇迹还在后面。

饶毅说:“眼下,人类基因修改是主要问题。”中国的遗传学家“不希望让西方人来指挥”。

报道引述饶毅的话说,中国研究人员的想法是“我们先做起来,看看哪里错了再改。但是这可能忽略了概念性讨论过程。”

【争鸣】人类胚胎基因编辑:伦理还是监管?

回望过去20年,伦理语境下的争论和批评似乎一直伴随着现代生物医学研究的发展。

1996年,在苏格兰罗斯林研究所降生的克隆羊“多利”引发了人们围绕克隆技术特别是“克隆人”的巨大争议,并促使各国政府迅速通过了禁止“克隆人”的法律条文;2001年,在宗教保守团体的游说下,时任美国总统小布什签署了总统行政命令,禁止美国联邦经费用于发展新的人类胚胎干细胞系;2013年,哈佛大学有两只灵长类动物非正常死亡,因此彻底关闭了校内的灵长类动物研究中心。而在美欧许多研究机构中,对灵长类动物的研究也受到了越来越多的限制。

2015年春,伦理争议的焦点再次对准生物医学领域,这次处于舆论漩涡中心的,是一种被称为CRISPR的基因组编辑新技术。

3月初,美国麻省理工学院《技术评论》记者造访CRISPR技术应用的先驱之一、哈佛大学教授George Church实验室,意外发现该实验室已经开始尝试在未成熟的人类卵细胞中利用CRISPR基因编辑技术,纠正BRCA1基因突变。该基因突变是女性乳腺癌和卵巢癌的“罪魁祸首”之一,新技术的应用为从遗传机理上预防相关癌症的发生提供临床上的可能性。

一石激起千层浪。此后1周之内,《自然》和《科学》杂志纷纷发文,警告类似基因编辑操作存在未知的安全和伦理风险,呼吁停止利用类似技术对人类生殖细胞进行编辑。

一波未平一波又起。仅仅1个月后,来自中国中山大学的黄军就实验室发表的一篇学术论文(文章在线发表于Protein& Cell杂志),将争议的水平推到了前所未有的高度:他们在人类胚胎中进行了基于CRISPR技术的基因编辑操作。尽管黄军就声称实验所用的是本身存在缺陷、无法发育成成熟胚胎的受精卵,但是在很多批评者看来,类似操作已经与人工修改和制造人类本身无异。

比Church实验室进行的生殖细胞修饰工作更进一步,黄军就所修改的受精卵已经携带了一个人类个体发育的全部遗传信息;如果将其植入女性子宫,就存在孕育出一个完整生命的可能性。换句话说,至少从技术角度考虑,人类已经站在了人工修改和制造自身的大门之前。

对此,笔者无须再次强调和引述基于伦理考量的批评。不过值得指出的是,批评者中也包括CRISPR技术的创造者之一、加州大学伯克利分校的Jennifer Doudna教授。

然而在几乎一边倒的谴责和批评声中,笔者希望借此机会回顾历史,看看科学和伦理的漫长恩怨。

科学进步一直在挑战伦理

由于生物医学研究的首要对象是人类本身,与同样关注人类本身价值和尊严的伦理观念“擦枪走火”,甚至爆发正面冲突是难以避免的,类似的例子不胜枚举。

我们知道,对人体解剖构造和生理功能的深入理解极大依赖于人体解剖。而尸体解剖在东西方文化中,长久以来都是被鄙视和被严惩的行为。其中,有相信诸如“灵魂不灭,而尸体是灵魂之居所”这般宗教性理由者,也有出于尊重死者和先人的纯粹伦理学考虑。

中国的唐律里明文规定,割去尸体的头发就要“减斗杀罪二等”;而在16世纪的欧洲,当安德烈·维萨里(Andreas Vesalius)利用尸体解剖完成他的巨著《人体构造》之时,他需要在黑夜中偷偷切下、运回并拼接死刑犯的尸骨,而这一行为也被宗教裁判所课以极刑。然而,恰恰是诸如“盗墓贼”“尸盗”等冒天下之大不韪的叛逆举动,最终帮助我们开始逐步理解自身身体的构造和功能。

到21世纪的今天,相信不会再有任何具备基本理性思维的人,会仇视尸体解剖,或否定尸体解剖在医学研究和临床教育中的关键作用。与之类似,许多我们现在耳熟能详、习以为常的事物,在它诞生之初的环境中也经受过来自伦理层面的非议,从扼杀生命的避孕套到制造生命的试管婴儿(罗马教廷),从洗澡导致鼠疫的愚见(法国)到只有下等人才吃牛肉的谬论(日本),从“割断龙脉”的火车到“摄取灵魂”的相机(中国)……

水滴石穿、绳锯木断,从历史中我们看到的,是人类社会的进步缓慢然而毫不犹豫地挑战、摧毁或重塑固有的伦理判断,其中,科学进步发挥了重要作用。今天的我们是不是应该乐观地相信,当前带来伦理争议的某些科学发现,未来的某一天也会进入人类的日常生活,甚至变成人类主流价值观的一部分呢?

伦理观总是滞后于科学发现,甚至也滞后于社会变化本身,其原因并不奇怪。所谓“伦理”,很大程度上代表的是对事物“对”“错”的判断,这种判断必然脱胎于某时、某地、某个群体中占主流的生活方式和价值观。而主流人群的生活方式和价值观的变化,总是缓慢的、滞后于科学发现的。

比如,中世纪欧洲鼠疫肆虐的阴影下,惊慌失措的欧洲市民将鼠疫传播归咎于洗澡以及疾病从皮肤渗入,从而逐渐形成了洗澡的禁忌,这本身有其可以理解的心理和社会基础。而这一社会伦理观念的变化,则需要等到欧洲人对鼠疫发病机理逐渐有所理解之后。如果试图用一把“放诸四海而皆准”的“伦理尺子”去衡量,在“太阳王”路易十四一辈子只洗7次澡的时代,宣称洗澡无害有益,甚至公开鼓动洗澡大概也是触犯了“伦理红线”,值得天下“讨伐”的叛逆举动吧。

因此,当科学发现与当下的伦理观产生冲突的时候,笔者的看法是,我们不妨宽容些、耐心些、不要简单地用伦理的大帽子否决科学本身的意义。

动态而多元的伦理观

看到这里,读者请先别忙着给笔者扣上“伦理虚无主义”的帽子。

笔者虽然认为科学进步在历史上经常挑战和重构伦理观,但是笔者也认同伦理不是“任人打扮的小姑娘”,有些伦理范畴的“红线”,确实是包括科学研究在内的人类活动所须要遵循的。

举例来说,其中一条底线,笔者想读者们应该不会反对,那就是我们的行为应该以不伤害其他人类个体为底线。

但是问题来了,如何界定“其他人类个体”,又如何定义“不伤害”呢?这两个问题在我们讨论的人类胚胎基因编辑案例中,显得远比其字面意思复杂。笔者也想就此展开,说明社会的伦理“红线”其实也可能是动态和多元的,难以用一元化的硬性标准进行界定。

先说“其他人类个体”的定义。不分国界、性别和种族,本文的读者毋庸置疑应该互相认同彼此是“其他人类个体”。然而,这个概念只要稍微外延,就马上会碰到伦理和法律规定的“灰色地带”。

举例来说,在母亲腹中的胎儿,在中国现行法律中并不享受“人类个体”的权利,因此人工流产/引产在目前的中国并不会被当作伤害其他人类个体的犯罪行为。事实上,中国社会的主流价值观大约也对此持认同态度,平面和电视媒体中人流广告要远远多于避孕广告就是旁证。而如果同样的胎儿“时空跃迁”到大洋彼岸的到美国,情况就变得复杂得多。

在1973年“罗诉韦德案”(Roe vs. Wade)的判决中,美国最高法院认定孕妇流产权受到宪法第十四修正案“人的自由”之保护,这等价于认定胎儿并不受到同为第十四修正案中关于“人的生命”的相关条款的保护。按照这一精神,“胎儿”不是“人类个体”。而与此同时,最高法院判决中又将胎儿按照孕期长度分为三类,孕期最后三个月的胎儿因离开母体也有很大的存活可能,因此最高法院允许美国各州自行决定在此之前是否需要禁止堕胎。由此,一个人类胎儿是否被当成“人类个体”的标准,不仅取决于他/她有多大,还取决于母亲身处哪个年代,又是位于哪个国家哪个州。

而现代生物医学技术的发展又进一步把问题复杂化。举例来说,尽管各国对胎儿地位的法律界定存在区别,但一般来说,都允许基于医学原因的流产。举例来说,如孕期唐筛(唐氏综合症的产前筛查)发现阳性,母亲是可以选择流产的。

那么是不是说,发现有遗传病风险的胎儿和未发现遗传病的胎儿可以被区分为“人”和“非人”?这种区分的法律和伦理基础是什么?而我们还可以继续沿着这条线索发问:未受精的人类生殖细胞(精子和卵子)是不是“人类个体”?体外受精的受精卵算不算“人类个体”?或者在体外发育到哪个阶段的受精卵算是“人类个体”?如果它们可以被认为是人类个体,那么在体外进行包括人工受精和筛选在内的任何操作是合乎伦理的吗?如果它们不是人类个体,那么人类个体到底是否存在一个科学上有可操作性的判断标准?例如,发育到哪一天哪一秒,或者几个细胞状态的胚胎具有“人类个体”的地位?

事实上,我们可以预见,把“人类个体”的红线划定在任何一处都会引发巨大的争议。而且在不同时代、不同国家、不同文化中的人们,对这条红线位置的容忍度也会有巨大差别。非要用某时某地的标准强行套在他时他地的科学研究,可能也有刻舟求剑的嫌疑。

然后再说“不伤害”。如果一种行为对其他人类个体带来单纯的负面影响,当然可以认为是违反了“不伤害”的红线。但是,人类行为本身高度复杂,如果一种行为既有伤害性又有益处该如何界定(比如说,拔牙)?

当然,在现实社会的实践中,解决方案相对简单:当事人的知情同意是很关键的衡量因素。但是,我们一旦把讨论范畴扩大到生物医学前沿,法律实践就立刻显得毫无用武之地。很显然,不管是体外受精、胎儿唐筛、还是利用CRISPR修改生殖细胞或胚胎,当事“人”都没有可能充分知情同意。

这一点在利用CRISPR或类似技术修改人类基因的潜在应用上表现得尤其突出。

根据我们目前对CRISPR技术的掌握,在针对致病基因进行修改的同时,很难避免会出现针对基因组其他无关位点的非特异性修饰。换句话说,在做“好事”的同时,也存在做“坏事”的可能。

尽管科学界还会进一步完善和优化相关基因编辑技术,但可以想象,这类风险难以在临床实践中完全消除。那么类似的操作,不管风险再小,是否都违反了“不伤害”原则?而其实我们也可以反过来发问:如果我们具备了在胚胎阶段修改致病基因的能力而没有这样去做,患病婴儿出生后,是否可以掉过头来谴责我们的不作为违反了“不伤害”的底线呢?

总而言之,在笔者看来,仅仅对“不伤害其他人类个体”这条看似毫无争议的伦理“红线”略作展开,我们就会立刻看到,社会惯常的伦理观在面对新鲜事物,特别是科学发展时显得苍白无力。

笔者认为,我们应当首先承认伦理观本身的多元化和动态性,以期从中达成科学进步与伦理观念的协调,而不是试图在科学领域中划出一条不许越雷池一步的绝对“红线”,指望它来约束科学发展。

与其说伦理,不如说监管

如果说,利用伦理问题约束人类胚胎的基因编辑可能是无效或者错误的话,那么我们是否就应该允许和放任类似技术,让其很快进入临床实践,欢呼人类定向改造自身遗传信息、修改和创造自身的伟大时代的到来呢?

笔者认为不是。

与其说伦理,不如说监管。笔者的看法是,涉及在人类自身应用的技术,必须在严格地专业监管和法律约束下进行。这是基于以下两点逻辑。

首先是上面讨论过的技术风险问题。和人类掌握的大多数技术一样,CRISPR技术仍存在大量的未知问题和技术风险,其中最为人所知的是基因修饰的非特异性问题,也即在定向编辑某基因的同时,该技术存在在基因组其他无关位点引入非特异性遗传修饰的可能性。

与药物的“副作用”概念类似,CRISPR技术的非特异性问题带来了潜在的临床风险。因此,就像所有用于人类临床实践的药物、医疗器械和手术操作一样,人类胚胎的基因修饰也必须接受严格的专业监管,在确保其安全性和有效性可控的基础上,才能允许其进入大规模临床实践。事实上,黄军就实验室的研究本身,就又一次证明CRISPR技术目前还没有条件进入人类临床实践,因为黄军就的数据显示,CRISPR对人类胚胎遗传修饰的成功率和专一性都不尽如人意(当然,这一结果本身并不出人意料)。

而基于人类胚胎操作的特殊性,监管还需要深入到人类生殖细胞获取、培养、体外受精和子宫植入等各个环节,确保不存在非法获取生物材料和随意启动人类胚胎发育过程的可能。

以引发争议的中山大学研究为例,我们更应该问的问题,也许是黄军就实验室是否通过合法途径获取了人类胚胎?这些人类胚胎用于研究是否经过了细胞供体的知情同意?作者如何确保这些人类胚胎本身确实具有缺陷不能发育为个体,又如何确保在试验结束后彻底销毁这些胚胎?对人类胚胎的遗传操作在学校和政府监管机构层面是否取得了相关的许可,是否遵循了对人类胚胎的操作指南和伦理要求?只有所有相关的研究程序都得到了严格的专业监管,我们才能尽可能规避技术风险,确保该技术不会在未成熟阶段就进入临床实践。而仅仅进行伦理层面的追问其实并不能帮助我们更好地完善技术和管控技术风险。

第二个逻辑则是不少人指出过的社会风险。尽管CRISPR技术本身仍存在巨大的技术障碍,奢谈其大规模的临床应用为时尚早,但人类胚胎基因编辑技术确实存在被滥用的可能。

最严重的潜在社会风险,莫过于未来被“希特勒式”的野心家用于大范围的定向改造人类。笔者认为,我们绝不应该忽略这一潜在风险,然而这不是禁止该技术研究和应用的理由。

事实上,单纯禁止合法研究和利用一个技术,往往反而会给地下的、危险的研究和应用提供土壤。在这里,笔者认为防范社会风险的要点,仍然在于监管。人类对原子能的和平利用应该说是一个不完美但可资借鉴的样板。限制关键技术细节的扩散、追踪和控制关键实验设备和原料的流向,加强相关技术人员的训练、规范相关研究和应用机构的工作准则,应该能够帮助我们很大程度上消除技术进步可能带来的社会风险。

青山遮不住,毕竟东流去

这两句诗也许能部分代表科学发现和科学进步在人类社会发展中的地位和意义。

也许从有科学那一天开始,对科学被误用和滥用的畏惧就如影随形。这种担心倒不全然是无本之木:一方面,科学进步确实在马不停蹄地改变人类的生活方式、思维习惯、社会结构乃至人类本身,对科学这种无坚不摧的力量的恐惧是自然而然的;另一方面,也有太多的历史教训告诉我们,尖端科学与技术成就一旦落入“坏人”之手会造成多么大的破坏性效果。

然而青山遮不住,毕竟东流去。

历史经验告诉我们的是,人类对自身和对世界的认识与改造,也许能够被凝滞,但是似乎从未被逆转。在新世纪的开头十几年,我们已经见证了以ZFN、TALEN和CRISPR技术为代表的技术进步在迅速地降低人类改造自身遗传信息的门槛,不管恐惧也罢、抵触也罢、欢迎也罢、漫不经心也罢,我们这个物种在进化数十亿年之后,确确实实已经站在了大规模改造乃至创造自身的门槛上,距离“造物主”只有一步之遥了。

在这个很可能会载入史册的关口,与其试图用道德观念和伦理批判延缓这一步,还不如用更开放的心态欢迎,用最严格的监管管控,让新技术在自身进化成熟之后,帮助人类更好地认识和完善自己。

备注:本文整合自来参考消息、知社学术圈等。