仅仅三年的时间,在斯拉蒙医生的主持下,科学家卡特和谢泼德就成功地制造了一种针对Her-2的人用抗体“赫赛汀”。但是,基因泰克公司对于这一项目的积极性依然提不起来。而斯拉蒙的想法则完全不一样,无论有多少困难,他都想把临床试验推进下去。

公司断粮,斯拉蒙自筹经费做临床

当医药公司停止赞助时,得到了慈善家LillyTartikof和Ronald Perelman的资助。这让执着的斯拉蒙医生有机会把这一临床研究继续下去。

斯拉蒙开始寻找能够参加临床试验的患者。1991年,48岁的芭芭拉·芭芭拉患有乳腺癌,在双侧乳房被切除后,再次复发。这位女士对于正常的治疗已经完全丧失信心。但是,她的医生还是把她的样本送给了加正在组织赫赛汀临床试验的斯拉蒙医生。

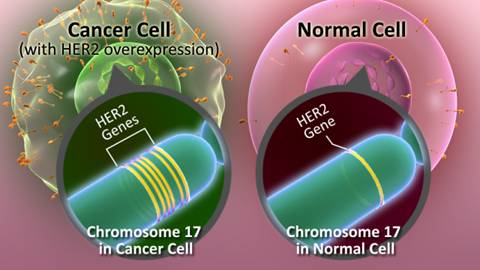

1991年夏天的一个午后,芭芭拉接到了斯拉蒙亲自打来的电话,他告诉了芭芭拉关于Her-2的研究。芭芭拉是一个特殊的病人,在其他Her-2扩增病例变体中,她的情况最超乎寻常的,肿瘤全是由Her-2表达带来的。

最终,包括芭芭拉在内,共有15名妇女登记参加了1992年斯拉蒙在加州大学洛杉矶分校的临床试验,人数后来又扩大到37人。该药物结合标准的化疗药物顺铂一起以静脉注射的方式共同使用九个星期,用来杀死乳腺癌细胞。

芭芭拉脖子上的肿瘤已经成为一个突出的肿块,是这群病人中唯一能被人触碰、测量和观察到的肿瘤,因此它成为了这场试验的指南针。首次输注该抗体两周后,肿瘤已经明显软化、缩小。两个月后,再次CT扫描后发现脖子上的肿瘤已经消失殆尽,转移到肺的肿瘤,无论在数量上还是规模上也都减少了。

除了芭芭拉,有很多患者的效果并不理想。只有五个人坚持完成了6个月的试验,从临床试验的角度看,几乎已经失败了,主要终点没有达到,患者脱离太多。

斯拉蒙似乎已经需要面对一个尴尬的现实,他一意孤行的临床试验并不成功,是否需要再继续下去,也许他当初想的都不能实现。

疗效初现,患者排队求药

虽然临床实验不顺利,但是,芭芭拉的治疗效果却很不错,顺利出院回家过上了正常的生活。到1993年夏天,斯拉蒙进行早期试验的消息不胫而走,在乳癌患者社群快速扩散。随着一些媒体的炒作,乳腺癌患者支持团体印制的通讯掀起了一阵对赫赛汀的狂热炒作和希望。

希望的火药桶即将引爆。这一爆炸性事件就是“特许使用治疗”。Her-2阳性乳腺癌,是癌症中最致命、病情发展最快的变种之一。只要可能产生临床收益,该病的患者就有权利愿意尝试任何治疗,而不管这一药物是否获得FDA批准,这也是很多美国患者经过多年的斗争争取来的。

乳腺癌活动家与基因泰克沟通,敦促他们发放试验阶段的药物给“无其他疗法可救的Her-2阳性妇女”。活动家认为,这些患者不能坐以待毙,枯等药物进行无休止的测试;她们现在就想要一种可能救命的药。

但是,赫赛汀尚未被联邦食品药物管理局批准。基因泰克不想冒险把未经批准的药物提供给患者。

而斯拉蒙所供职的加州大学也反对特许使用治疗,他们的态度是对临床试验负责,该试验负责人德布·翠博西说:“如果你接受例外,偏离你的研究计划,那么你就会有太多的患者,其结果是,无助于你了解药物是否奏效。你做的就是拖延……药物走向公众的时间。”

但是,一位患者的案例改变了这一切,前妇科医生尼尔森·纳尔逊,是一位癌症复发的乳腺癌患者,了解到赫赛汀的研发现状,通过文献的查询,她推断自己的肿瘤可能是Her-2阳性肿瘤,愿意把自己的标本送去做基因测试。

但是,健康维护组织坚持认为,因为赫赛汀尚处在研究试验中,所以检测肿瘤的Her-2是无用的;基因泰克则坚持,只要没有确定她有Her-2,就不能让她获得赫赛汀,也不能参加临床试验。

1993年夏天,纳尔逊的病情恶化,癌症已经转移到肺和骨髓。纳尔逊联系了与“解放力量联盟”有关系的旧金山本地组织“乳腺癌防治协会”(BCA),请他们帮助找人测试她的肿瘤,争取获准特许使用治疗药物赫赛汀。乳腺癌防治协会通过自己的活动网络,请旧金山及其周围的几个实验室测试尼尔森的肿瘤。

1994年10月,加州大学旧金山分校终于对肿瘤的Her-2进行了测试。结果证实是明显的Her-2阳性。她是一位理想的药物试验候选人。可惜消息来得太晚了。九天后,尼尔森·纳尔逊仍在等待基因泰克的赫赛汀批准的时候,陷入了昏迷,告别人世。时年41岁。

愤怒的患者“倒逼”基因泰克

对于乳腺癌活动家来说,纳尔逊之死是一个分水岭事件。一群义愤填膺的来自乳腺癌防治协会的妇女在1994年12月5日不顾一切地闯入基因泰克园区,为这位患者举行15辆车组成的“送葬”游行,车上载有她去世前戴着化疗头巾的画像。

这是基因泰克公司成立以来最大的一场公关灾难。基因泰克别无选择:它无法让活动家们闭嘴,只好被迫加入了活动家的行列。

1995年,基因泰克公司的科学家和高管组成的小型代表团前往华盛顿,会见全国乳腺癌联盟(NBCC)的主席弗朗西斯·维斯科。全国乳腺癌联盟是由强大的抗乳癌活动家组成的协会,基因泰克公司希望该联盟作为中间人牵线搭桥,协调他们和旧金山抗乳腺癌活动家的关系。

维斯科向基因泰克提出了一项建议,基因泰克必须提供一个赫赛汀的扩大施药方案,该方案将允许肿瘤学家对临床试验之外的患者实施治疗。而全国乳腺癌联盟将充当中间人,联系基因泰克和的癌症病人。维斯科愿意加入赫赛汀的第三期临床试验的规划委员会,并利用全国乳腺癌联盟的网络,广泛招募接受试验的患者。

对于基因泰克公司,这是一个缺失已久的教育。它学到的是:与其对乳腺癌患者进行试验,不如与乳腺癌患者共同进行试验(基因泰克公司后来把特许得药项目外包给一个独立机构,对方独立运作的彩票系统进行经营:妇女们申请参与“赢得”被治疗的权利,从而消除公司在道德上的艰难抉择)。

学术研究人员、制药行业和病人被一种致命的疾病联合成了一个不稳定的三角力量。基因泰克公司下一阶段的实验是针对有转移性Her-2阳性的数千名乳腺癌患者,进行大型的随机研究,以对比赫赛汀治疗和服用安慰剂的效果。维斯科利用全国乳腺癌联盟庞大的邮件群发系统寄送关于治疗的通讯。

1995年,基因泰克公司在患者组织的推动下,发起了三个独立的第三期临床试验测试赫赛汀的效果。这三个试验中最关键的一个,、标为“648”的试验,它对新诊出罹患转移性乳腺癌的妇女进行了随机的分配——只进行标准化疗与化疗结合赫赛汀治疗的对照试验。648试验在世界各地的150家乳腺癌诊室展开,试验将招收469名妇女,基因泰克为试验投入了1500万美元。

赫赛汀顺利上市,斯拉蒙功成身退

1998年5月,1.8万位癌症专家齐聚洛杉矶,参加美国临床肿瘤学学会的第34次会议。在这里,基因泰克公司将公布648试验的数据。

在会议的第三天,斯拉蒙被提名为压轴的发言者来介绍临床的进展。斯拉蒙在揭示试验结果之前,做了一个戏剧性的暂停。在关键的648研究中,赛汀治疗令一半妇女的肿瘤缩小了,而在对照组,只有1/3的妇女肿瘤缩小。乳腺癌的病程进展被延迟了四到七个半月。在那些对标准的阿霉素和环磷酰胺方案发生严重抗药性的肿瘤患者身上,医疗成效最为显著:赫赛汀和紫杉醇联合反应率增加了近50%,这在最近的临床经验中是闻所未闻的。成活率也随之水涨船高。接受赫赛汀治疗的女性比对照组平均多活了四到五个月。

在648研究公布的当晚,基因泰克在洛杉矶的好莱坞露台酒店举办了盛大的鸡尾酒会。就在几天之前,FDA查了包括斯拉蒙的研究在内的三个赫赛汀试验,正在“快马加鞭”地进行审核批准。而就在这一年,美国FDA批准了赫赛汀上市。

但是,在赫赛汀已经前途大好的情况下,丹尼斯·斯拉蒙花了整个下午和美国临床肿瘤学会的乳腺肿瘤学家规划下一期的赫赛汀试验后,跳进自己破旧的尼桑小轿车,开车回家了,没有参加会后的宴会。

在此之后,斯拉蒙并未离开加州大学,也未曾加入任何制药公司,也未曾从基因泰克得到一分钱。他选择在功成身退,继续自己喜欢的科学研究。

而那位幸运的患者芭芭拉,完成了18周的治疗,幸存至今。回忆起往事时,她对来采访的记者说,“丹尼斯是我的英雄,我拒绝了他的第一个电话。但从那以后,我再也没有拒绝过他。”

为了纪念斯拉蒙做出的贡献,2008年,一部名为《生存证明》的电影在美国上映。影片讲述了在1988年至1996年的8年时间中,斯拉蒙开发赫赛汀的故事。影片生动再现了研究过程的艰辛曲折,“希望创造奇迹”的信念贯穿始终。欣赏过这部电影的观众,无不被研究者的执着打动。

日后,赫赛汀的疗效可以说是经得起苛刻的科学考验,2012年全球销售额达到了巅峰的64亿美元,赫赛汀曾经在很多年的时间里成为全球销售额排名第三的药品,在乳腺癌治疗领域里独树一帜,截止到现在,至少有50万女性患者使用过赫赛汀进行治疗,为了日后靶向药物的研发提供了思路。有遗传针对性的药物开始逐渐市场,包括阿斯利康(AstraZeneca)公司的Iressa,安进(Amgen)公司的Vectibix,以及百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)的Erbitux。但截至到目前,这类药物中还没有哪一种销售量能够超过赫赛汀。